[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OzQUfy5DHbw&feature=feedu[/youtube] . . .

Часть I. Енисей.

3 августа 2011 года.

Загрузка судна началась ещё в понедельник, первого. Выход в рейс планировали сегодня на 17-00. Из дома выехали в 15-20, однако в поисках кабеля «1394» для старика «Mac’a» объехали три магазина с нулевым итогом, и лишь в четвёртом нам улыбнулось. По такому случаю нарушил режим, купив три с половиной литра пива, пятую часть которого немедля загрузил свой организм. В 17-20 были на причале, предвидя нагоняй от капитана. Но судно ждало на погрузку последнего клиента, а тот, мерзавец, сильно припозднился и, дабы не выходить в ночь, старт перенесли на раннее утро.

Капитан разместил нас с братом в супер комфортабельной каюте, которая в зависимости от потребностей, трансформируется в камбуз, кают-компанию или спальный отсек для капитана. Уступив нам своё место, гостеприимный хозяин расположился на вахтенном месте у штурвала. Перед отбоем угостил нас первосортной самогоночкой в прикуску с пирожками и осетриной. Выпили, поговорили, отбились.

С капитаном я знаком не один десяток лет. В своё время в школе учились в одном классе и позднее в стройотряд на Сахалин вместе мотались, да и просто со старыми друзьями нередко встречались, уже живя в разных концах нашей необъятной Родины. Зная в общих чертах род его занятий, я, тем не менее, был сражён той обстановкой, атмосферой царившей на судне, замечательной командой его помощников и, в конце концов, миссией, которую он выполняет, доставляя грузы в такие места, куда в период малой воды кроме них никто и не забирается.

Теплоход, хоть и самый малый на Енисее, в своём классе, однако способен вместе с баржей, под бортом, нести груз до семидесяти пяти тонн, собран своими руками почти с нуля! Уникальнейшее судно, сочетающее в себе и высокую работоспособность, и культуру производства, а главноё любовь и заботу высокопрофессионального экипажа.

Тремя годами ранее я побывал в п. Бор, небольшом поселении на высоком берегу Енисея в тысяче километрах от Красноярска, ниже по течению. Познакомившись с местными жителями, замечательными парнями Виктором и Владимиром, узнал от них много интересного об этих местах. А Владимир, ко всему, показал мне несколько фотографий и любительское видео, снятых на Подкаменной Тунгуске. Эти материалы столь сильно проникли в моё сознание, что я решил рано или поздно непременно побывать здесь, уже с конкретной задачей, сделать хорошие снимки и, по возможности, снять небольшой фильм. Уже нынешней весной, месяца за три, до очередного отпуска, я связался с капитаном и осторожно спросил, не мог бы он взять меня в рейс. Я, мол, готов жить в палатке прямо на барже. Капитан расхохотался и сказал, что палатку на баржу, пожалуй, ставить не следует, а вот заночевать в трюме, возможно, придётся в случае совсем малой воды в верховьях Подкаменной. И, окончательно умилив меня своим благородством, позволил взять с собой ещё и моего брата. Брат, известный в своих кругах спелеолог, пару лет назад занялся рыбалкой. И так увлёкся, что всё свободное время и днём и ночью бегал то на Енисей, то на Базаиху оттачивать навыки владения удочкой и спиннингом, добывая порой кое-какую рыбёшку. Но после прошлогоднего нашего поход с ним и с моим старейшим другом Николаем, по реке Оя, в Саянах, где удалось впервые добыть настоящего ленка, загорелся побывать на «северах» и поймать ещё что-нибудь, посерьёзнее.

4 августа 2011 года.

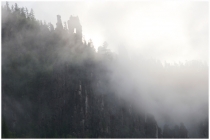

Побудку сыграли без четверти четыре, незадолго до рассвета. На Енисее штиль, воздух прозрачный, тепло. Но как только начало светать, по руслу задымился лёгкий туман, и через 15-20 минут сплошное молоко окутало нас со всех сторон. Капитана это конечно взволновало, но не сильно. Запустив двигатели на теплоходе и на прицепленной к правому борту барже, включил локатор и, не выходя в эфир, уверенно повел караван промеж островов и островков, огибая мели и стоящие на рейде суда.

Утро на Енисее – фантасмагорическое зрелище! Сначала пелена тумана, скрывающая всё, что дальше от тебя на расстоянии вытянутой руки создаёт ощущение, что ты где-то за облаками. Без относительно того снизу или сверху. Если бы не напряжение, передаваемое от капитана к экипажу, порождённое ответственностью и невероятной сложностью прохождения участка в черте Красноярска в условиях абсолютной невидимости, создавалось ощущение нереального парения между небом и … водой. Оранжевый диск Солнца, лениво поднимающийся из-за низкого горизонта, всполохом озаряет всё вокруг удивительным по теплоте цветом. Лучи светила постепенно прогревают мельчайшую водную взвесь и пелена, плавно разряжаясь, оголяет всё большее пространство, возвращая утраченное было чувство реальности. На какой-то миг я задерживаюсь по ту сторону магии и впервые вижу солнечное отражение в воде не в виде дорожки, а, словно в зеркале, такого же размера правильной формы яркий круг. Бросив взгляд в сторону, где должен быть правый берег, я подумал, что где-то в этом месте позавчера я был в доме своего старого друга Виктора, отведав парку в его недавно срубленной баньке. В этот миг пелена тумана разрывается и перед взором предстаёт сруб из массивного кругляка, стоящей на берегу бани. А капитан, узрев направление моего внимания, произносит вполголоса:

- На этом участке иногда вижу красивую молодую особу, принимающую солнечные ванны.

В самое яблочко! Несомненно, он имел в виду супругу Виктора. В городе с миллионным населением трудно избежать подобных совпадений.

За Ермолаевым проходим под высоким мостом, недавно переброшенным через Енисей. Далее по всей реке, а это более двух тысяч километров, мостов нет. Есть только несколько паромных переправ и всё. Всё как во всей нашей бездорожной стране. Отсюда у северян, видимо, и повелось выражение «на материке», что означает территорию государства хоть как-то связывающую дорогами населённые пункты.

К восьми часам утра подошли к устью Кана, правому енисейскому притоку. Река, значимая для меня, прежде всего тем, что на её берегах родился и провёл годы становления мой друг и учитель Альберт Михайлович Астахов. Читая его книги, меня не оставляло ощущение сопричастности событиям и мест, описываемых автором. И даже сегодняшняя цель моего путешествия, так же косвенно имеет отношение к Альберту Михайловичу. Множество раз, встречаясь с ним и беседуя на разные темы, наш разговор с неизменным постоянством уводил нас далеко от столиц, возвращая к истокам, на Родину, в Сибирь. А, проделав путь по Енисею и по Подкаменной Тунгуске, мне доведётся встретиться с тем краем, где занимаясь таёжным промыслом и рыбалкой проводил он молодые годы.

Енисей - одна из крупнейших рек планеты, и самая многоводная река России. Если считать, что начало он берёт в районе Кызыла, столицы Тувы, при слиянии Бий Хема и Каа Хема, то протяжённость составляет 3487 километров, почти треть из которых мне суждено пройти. Река течёт с юга на север, разделяя Россию на две равных половины и являясь границей между Западной и Восточной Сибирью. Самые крупные притоки Кан, Ангара, Большой Пит, Подкаменная Тунгуска и Нижняя Тунгуска, Бахта и Курейка впадают справа, со стороны высокого, до 1000 метров, Средне-Сибирского плоскогорья. В верховьях, с горных хребтов Восточного Саяна стекают Туба, Сисим, Мана, Базаиха. Левый берег очерчивает Западно-Сибирскую низменность, дающую начало хоть и многочисленным, но не большим рекам как Сым, Дубчес, Елогуй, Турухан. В устье, перед впадением в Карское море, не доходя до Енисейского залива, река в ширину достигает пятидесяти километров. Ниже Красноярска в русле встречаются подводные гряды, являющиеся продолжением отрогов Енисейского кряжа и образующие естественные преграды в виде таких серьёзных препятствий для судоходства как перекаты Бурмакинские Камни, Понамарёвские Камни, Казачинский и Осиновский пороги. Самым серьёзным из них является Казачинский порог. Если на плёсах течение Енисея составляет 4-5 км/час, то на порогах и перекатах 10 км/час. В Казачинском же пороге скорость течения возрастает до 18 км/час, что делает его самым труднопроходимым. Река в этом месте, вроде бы не так уж сильно разливается вширь, но вероятно по высоте имеет значительный перепад, отчего течение становиться мощнее, и одновременно падает глубина, обнажая пороги. Со врёмен начала регулярного судоходства по Енисею этот участок доставлял головную боль для капитанов, и кто как мог преодолевал их: и волоком по берегу, и с использованием бурлаков, как здесь их именовали «лямщиков». В новое время стали использовать так называемые «туеры», специальные мощные, с малой осадкой суда, способные вытащить против сильнейшего течения теплоходы различного водоизмещения. До сих пор эта служба работает. Для прохождения порога требуется обязательная покупка специального билета на подъём, который приобретается в п. Галанино. Его стоимость зависит от параметров буксируемого судна и порой достигает десятков тысяч рублей.

В настоящее время на Енисее стоит три запруды Красноярской, Саяно-Шушенской и Майнской гидроэлктро станций. Первая и вторая подпирают соответственно 101 и 222 метровые толщи воды и служат для выработки электроэнергии на радость и в усладу владельцу алюминиевых комбинатов, пароходов и самолётов скромняге-филантропу Дерепаске, а третья двадцатиметровая предназначена для регулирования уровня воды. По этой причине 746 км у Величайшей реки отняли, и сейчас на этом месте процветают два пруда, своим зеркалом изменивших не только рельеф местности, но и климат целого региона, по размерам не уступающего такому государству как Казахстан, занимающего 9 место по площади на планете.

К 17-20 Казачинский порог прошли успешно. Как всегда в нужный момент закончился заряд аккумуляторной батареи видеокамеры, и снять видео в полном объёме не успел. Справа по ходу движения появился остов Островок, красивое место с высоким берегом, поросшее соснами. У самого края зарослей растянуты несколько полевых палаток. Сейчас здесь интенсивно ведутся раскопки. Уже найдены артефакты, свидетельствующие о наличии древних стоянок с деревянными постройками. Предполагают, что на острове был некий укреп район. Обитатели сооружения, используя удобное расположение острова и близость порогов, по всей вероятности, собирали вначале бандитскую мзду с проплывающих мимо судов. Ну а в новейшее время эту процедуру узаконили, добавив немного сервиса и придав ей цивилизованный вид. Однако наш теплоход в процессе этого обмена деньги – услуга – деньги участия не принимал, проходя порог вне фарватера, с учётом небольшой осадки и мастерства опытного капитана.

В 18-00, на замечание капитана о том, что нельзя нарушать традицию, которая формировалась веками и гласит о том, что «перед прохождением порогов необходимо выпить для бодрости, а после порога, чтоб снять стресс», я метнулся исполнять поручение. Достал помидоры, огурцы, яйца, домашней выпечки хлеб, всё это заботливо уложенное мамой в продуктовые контейнеры, приготовленные сыновьям в дорогу. Михалыч, на правах старшего матроса-моториста, набил полную сковороду яиц, накрошил овощей, осетринки и позвал всех к столу. Капитан распорядился достать из рундука трёхлитровый бутыль прозрачной «аки слеза» самогоночки, вверенной мне для догляду, на период аренды капитанской шконки, прикрывающей рундук, разлил по специальным небольшим металлическим кружкам по пятьдесят и, произнеся правильные слова, предложил гостям откушать огненного напитка. Напиток оказался очень вкусным и качественным.

Экипаж теплохода состоял из трёх человек. Помимо капитана в него входили два молодых человека, недавно закончивших Аэро-космической Университет и теперь бороздивших просторы рек Енисейского бассейна. Один из них Михалыч, о котором я уже упоминал, а второй Леонидыч, его друг и одновременно родственник капитана. Эти два молодых человека произвели на меня сильнейшее впечатление. Помимо того, что парни прекрасно знают своё дело, они ёще и в человеческом плане очень достойные ребята. За весь рейс я не отметил с их стороны каких-либо мало-мальских недостатков, ну разве, что «один». К алкоголю у них крайне негативное отношение, и длительные алкопосиделки старших товарищей их явно тяготили. Но, учитывая, что у нас отпуск, а матросы на службе, мы всё же старались не злоупотреблять гостеприимством и не превращать путешествие в сплошное застолье. По части отношения молодёжи к своим обязанностям, порой создавалось ощущение, что капитан не так часто отдаёт команды оттого, что он ещё только подумает о чём-либо, а матросы уже выполняют. И такая слаженность в действиях экипажа оставляла неизгладимое впечатление от того, как можно работать, руководить, не повышая голоса, сохранять в коллективе настоящие мужские отношения и получать удовольствие от результатов своего труда.

Был на теплоходе ещё один член экипажа, Красик. Умнейшее собачье создание, получившее часть своего воспитания в трущобах гаражей и сараев, среди суровых, но простых и откровенных людей. Когда капитан на исходе прошлой осени увидел его тощего, голодного, озябшего, не удержался и забрал домой.

- Шерстистый такс. Здоров. – сделал заключения ветеринар, заполняя книжку свежеиспечённого речника. И с нынешней весны Красик открыл свою первую навигацию, исправно неся службу, получая за это свою пайку и любовь всех членов команды.

В 19-00 пришвартовались к берегу у деревни Галанино. Почти 350 лет назад казаки, поднимавшиеся в верховья Енисея, основывали на берегах реки новые поселения, тем самым, расширяя границы России и увеличивая численность Империи за счет местного населения, которое обкладывалось податями и одновременно бралось под защиту государя. Наименования поселениям присваивались, как правило, по именам тех, кто закладывал их основу. Пройдя по улице я увидел маленький, слегка покосившийся домик с заросшим густой порослью сорняков палисадником. Ну до того не современный, что казалось, не иначе заложен три с половиной века назад одним из казачьих первопроходцев. На бревенчатую стену приколочена синяя металлическая табличка с надписью: «ул. К.Маркса». Значит всё в порядке. Здесь не разрушают памятники, и история не пишется с чистого листа. Конечно, непосредственно к этой улицы К.Маркс отношения вроде бы не имеет, однако в компании с Ф.Энгельсом и примкнувшим к ним В.Ульяновым они приложили руку к тому, чтобы наверняка поучаствовать в жизнеустройстве жителей захолустной деревеньки, в российской глубинке. Поэтому синяя табличка в данном случае служит вовсе не увековечением имени одного из благодетелей человечества, а напротив, кричащим свидетельством реализации коммунистической идеи, порождённой разухабистым воображением порезвившихся вволю идеологических монстров.

В Галанино работает касса, принимающая плату за подъём судов на Казачинский порог. Но работает она только в дневное время, и капитан зашёл сюда специально, по просьбе своего товарища, капитана судна, идущего снизу, чтобы купить ему билет на подъём. Тот не успевал до закрытия и не хотел терять время, стоя на рейде до утра следующего дня. Позднее, встретившись на реке, ему передали билет.

На исходе вечера подошли к устью Ангары. У всякого человека, наблюдающего слияние Ангары с Енисеем, возникает удивление и вопрос, отчего река, превышающая по ширине более чем в два раза и несущая воды почти в полтора раза больше, является всего лишь притоком. К тому же, если брать во внимание протяжённость, то с учётом Байкала и Селенги у Ангары она явно больше. Стало быть, и Енисей ниже стрелки не Енисей, а что ни на есть Ангара! Так многие и считают. Но я не согласен. Мне ближе Енисей. На его берегах я родился. Ну а на самом деле однозначного ответа на этот вопрос нет. Ангара, некогда красивейшая река Сибири, постепенно превратилась в сплошное водохранилище с сменяющими одну за другой чередой запруд. И беда эта щемящей болью отдаётся в сердцах многих людей, в том числе нашего капитана, очень точно сравнившего бассейны рек с кровеносными сосудами живого существа, а плотины с тромбами, закупорившими артерии и тем самым убивающими этот организм.

- А ведь мы могли бы сейчас и к Байкалу повернуть. Всего ничего, два дня ходу и глядишь, уже бороздим священные воды. Да мало ли куда могли добраться по воде, не будь этих железобетонных монстров на пути. Природу жаль.

К концу дня подошли к некогда столице всего сибирского края, а ныне небольшому, но красивому, можно даже сказать изящному городку Енисейску. До ввода в строй транссибирской железнодорожной магистрали Енисейск, находясь на пересечении доступных водных путей, бурно развивался. Заложенный как военный острог ещё в самом начале XVII века Петром Алыбчевым и Черкасом Рукиным он стал своего рода воротами в восточную Сибирь. Дальнейшее освоение Сибири экспедиционными отрядами казаков Петра Бекетова, Василия Пояркова, Василия Бугра, Владимира Атласова, Василия Галкина, Ивана Черного, Дмитрия Копылова, Семёна Дежнёва, Андрея Дубенского, Ерофея Хабарова начиналось именно здесь, в столице Енисейской губернии. Но в начале прошлого века транспортный поток переместился на триста вёрст южнее и, некогда бурлящая жизнь процветающего города, постепенно стала угасать. Нет худа без добра. Конечно, город полон неразрешённых проблем, но благодаря именно советской власти, нежелавшей вкладывать народные средства в его развитие, сегодня он сохранился в таком же, или почти в таком виде, как после переворота 1917 года. Город – музей. Ни какая-то там деревня Шушенское, «ульяновские охотугодья», с завезёнными со всей округи старыми домами, вперемешку с новоделом, а целый город с подлинными памятниками архитектуры! Безусловно, многое утрачено. До переворота в Енисейске имелось тринадцать храмов, мечеть и синагога. Сегодня сохранились только шесть православных храмов и мечеть. Несмотря на то, что время и большевики не уберегли значительную часть удивительных по красоте и своеобразию домов, всё же город не обезображен безликой застройкой, поглотившей все города и городки нашей отчизны.

Неспешно бродя по старинным улицам, мостовые которых как будто совсем недавно познали асфальт, взгляд задерживается на окнах всевозможных размеров и форм: квадратных и прямоугольных, овальных и полукруглых, больших и маленьких. Все окна украшены узорными наличниками и ставнями, используемыми по своему прямому назначению.

Деревянные дома, грузно осевшие на кирпичные цокольные этажи, словно декоративными украшениями, обвешены миниатюрными балкончиками, террасами и верандами, также имеющими практическое назначение. На воротах во дворик массивные кованые ручки-задвижки словно предупреждают о том, что войти сюда можно только с добрыми намерениями. На тротуаре под присмотром бдительного козла-вождя в беспорядке разлеглись непрерывно что-то пережёвывающие козы-наложницы, и резво подпрыгивающие резвящиеся козлята-чьи-то-ребята. Прохожие несуетливо идут по своим делам. Купола храмов, сменив отраженное в золоте яркое солнце на холодный лунный анфас, величественно возвышаются над засыпающим городом, наполняя его тишиной и покоем. Время застывает, а в разомлевшее было под действием чар сознание приходит понимание того, отчего этот волшебный городок спустя столетия продолжает радовать нас своим существованием.

Первый день похода, такой долгий и такой насыщенный, завершился. Впечатления зашкаливали, но делать какие-либо записи не стал, отложив на завтрашний день, который обещал быть ещё длиннее. Мы шли на Север.

5 августа 2011 года.

Под утро ветер очистил акваторию от тумана, спустившегося на реку вчерашним вечером. Небо от горизонта до горизонта оставалось будто залепленным громадными снежками пушистых облаков, сквозь редкие просветы между которыми виднелись клочки голубого неба. Навстречу нам то и дело шли различные грузовые и, лишь изредка пассажирские суда. Автомобильные и железные дороги в крае остались позади. Автодорога заканчивается немногим далее Енисейска, а железная дорога и того раньше - в Лесосибирске. Дальше можно лишь по воде или воздуху. Да и то по воде только в период летней навигации, а зимой соответственно по зимнику. Это обуславливает довольно напряжённую работу грузового флота, на который возложено жизнеобеспечение обширнейшего региона. Использование речного транспорта для регулярных грузоперевозок по Енисею берёт начало ещё со второй половины позапрошлого века. Но самое интенсивное развитие выпало на послевоенное время. Енисейское речное пароходство пополняло свой парк судами различного класса, построенными в Германии, Австрии, Финляндии, Чехословакии, а так же на судоверфях Советского Союза.

Это были крупные грузовые суда «Волго-Доны» и «Волго-Балты», мощные буксировщики «ОТ-2000» и «ОТ-2400», рефрижераторы, контейнеровозы, танкеры «Ленанефть» и «Волгонефть», ледоколы. Когда мимо тебя проходит нескончаемой лентой, словно железнодорожный состав, сцепка из нескольких контейнеровозов, толкаемых буксировщиком, это производит сильное впечатление.

Интересна история развития пассажирского флота. Во все времена существовали на Енисее пассажирские суда. Но вот наступила круглая дата в истории краевого центра. В 1978 году готовились отметить 350 летие с того момента, когда казачий отряд, во главе с Андреем Дубенским заложили на красном яру у стрелки речки Качи и Енисея острог. Мероприятия в рамках края готовились грандиозные, как в части культурно-исторического содержания с гастролями столичных театров, так и спортивные соревнования различного уровня, вплоть до Спартакиады народов СССР, что было равносильно Олимпиаде. Ну и, конечно, были спланированы трудовые подвиги, которые должны были свершиться непременно в канун торжества. Енисейское пароходство по такому случаю заказало, пожалуй, самый дорогой подарок, аж за 17 миллионов рублей (что в долларах, по тогдашнему курсу (0,86 коп/1,0 usd), было еще больше). И не прогадало! На дунайских верфях австрийской судостроительной компанией за два года был построен четырёхпалубный красавец теплоход, оборудованный как для себя, страны загнивающего капитализма. Такого комфортабельного современного пассажирского судна советский речной флот не видывал. Уж не знаю, о чём думали простые австрийские рабочие судостроители, монтируя четвёртую палубу на советский корабль, который по высоте не мог пройти по Дунаю под югославскими мостами, но наши министерские головы, вероятно, не думали вообще. Одним словом, в канун разгула юбилейных салютов на воду был спущен и принят советской стороной флагман советского пассажирского речного флота теплоход «Антон Чехов». Оставалось дело за малым: доставить его своим ходом в Красноярск. Из Вены - в Красноярск! До Югославии всё шло своим чередом, но как только попали под славянские мосты стало очевидно, что либо мосты необходимо разбирать, либо флагман укорачивать. Дабы не усугублять и так не простые отношения с т. И.Б.Тито, лидером коммунистического движения на Балканах, остановились на втором варианте. С теплохода срезали трубу, ходовую рубку, радиорубку, служебные каюты, кинозал и каюту капитана. Всё это уложили на баржу с буксировщиком и таким необычным караваном продолжили путь, но не долго. Оказалось, что проход под самым низким мостом на Дунае требует уменьшения высоты обезглавленного судна ещё почти на полметра. Можно было подождать, пока уровень в реке упадёт на желаемую величину, но как же рапорт? Нет, хоть до киля полосуй, а к юбилею, в порту приписки – быть! В голову пришла, на тот момент, наверное самая простая, но не однозначная идея: притопить теплоход чуть более полуметра, закачав в кормовые балластные танки забортную воду. Не выбирая якорей, начали медленно идти кормой под мост. Пройдя примерно половину, выяснилось, что носовая часть судна, оказавшаяся выше кормовой, не позволит осуществить задуманное. Пришлось перекачивать воду из кормовых танков в носовые, и о чудо, проскочили! А дальше зашли на ближайшую судоверфь к братьям румынам, собрали с баржи всё хозяйство и установили на свои места. И, как говорится, стало ещё лучше, чем было. На этом приключения не закончились. Предстоял долгий путь по вотчинам различных пароходств необъятной Родины, во главе которых сидели хищные акулы, охочие до всего, что проплывает мимо. Донские речники, разинув пасть, быстренько согласовали с московскими чинушами преимущества эксплуатации такого красавца на Волго-Донских просторах. И всё! «Антон Чехов» совершенно точно никогда бы не попал в Сибирь. Если бы не два обстоятельства. Первое, юбилей Красноярска, в данном случае вряд ли явился бы аргументом, а вот второй фактор стал определяющим. В те времена одним из руководителей КПСС был, уважаемый до сих пор на Родине, Владимир Иванович Долгих, руководивший Красноярским краем до назначения в Москву. Так вот, только личное вмешательство тогдашнего руководителя края П.С.Федирко, своевременно пожаловавшегося высокопоставленному земляку, позволило оградить ценнейший юбилейный дар от наглого рейдерского захвата. Казалось, можно было перевести дух, ан нет. Ещё дважды, сперва в Горьком, а позже в Ленинграде, подельники ростовско-московских советских рейдеров разевали рты на чужой пирог. Благо Владимир Иванович с Павлом Стефановичем были на чеку. Целую четверть века Флагман-красавец радовал своим существованием не только жителей края, но и иноземных туристов, коим посчастливилось побывать на его борту в путешествии по Енисею. Но история на этом не закончилась. Отгремели юбилейные фанфары к 350-ти летию, подоспело 375-и летие. У власти ныне другие люди, с другими интересами. Пришло время, как говорится, временщиков. Господин Хлопонин, в 2003 году, будучи губернатором Красноярского края, даже бровью не пошевелил, чтобы не допустить рейдерства начатого четверть века назад волжскими проходимцами. Придумав несуществующие причины, Флагман был продан на Волгу. Последнее «но», его надо было туда привести своим ходом. Видимо, взывая к справедливости, сама природа сделала всё, чтобы воспрепятствовать неправедному деянию и так потрепала теплоход, шедший к новому порту приписки, что остаётся загадкой, как он вообще смог пройти в такой шторм Баренцево море. На видеозаписи, сделанной во время шторма, запечатлен громадный четырёхпалубный (!) теплоход, скрывающийся за волной, будто маленький кораблик. Однако были получены очень серьёзные повреждения. На средней палубе выбило все окна носовой части салона, и все внутренности салона разрушены. В каютах, следующих за салоном, выбило переборки. В результате полученных повреждений «Антон Чехов» вынужден был в Санкт-Петербурге стать на ремонт в док. Вот так печально закончилось флагманство великолепного лайнера в водах суровой Сибири. А по Енисею, как и прежде, до прихода «Антона Чехова» в Красноярск, ходят старенькие пассажирские суда В.Чкалов, А.Матросов, М.Лермонтов. Последний, к слову сказать, такого же класса и года выпуска, как погибшая недавно на Волге «Булгария».

Ещё один вид водного транспорта, пользовавшийся популярностью у сибиряков, это высокоскоростные суда на подводных крыльях. Но отслужившие свой век суда списали по старости, пришедшие же им на смену такие же скоростные, но более комфортабельные водомёты на 140 пассажиров при движении поднимают волну, способную перевернуть не только маломерное судно. Размер такого «крокодила» свыше тридцати метров в длину и шесть в ширину. Тянет такую махину два двигателя мощностью по 1600 лошадей каждый. Естественно на полном ходу такие монстры способны вызвать настоящее цунами. Когда первый раз нас нагнал этот крокодил сзади, наш капитан еле успел на форсаже заложить вираж всего каравана и поставить суда поперёк волны, образуемой гигантским водомётом. Другой раз попросили капитана, идущего уже нам на встречу, сбавить ход, что тот сделал неукоснительно и позволил следовать далее не прибегая к сложным манёврам.

Продолжая ход намеченным курсом за нашими спинами оставались Никулино, Назимово, Новоназимово, Ярцево. Проникая всё глубже в просторы таёжного речного гиганта, мы неотрывно вглядывались в бескрайние дали Енисея. Его ширь завораживала и оглушала. Но это не мешало продолжать фиксировать события, сопровождавшие нашу экспедицию. Что я с удовольствием и проделывал, сидя на палубе теплохода, мчащегося на всех парах по плотным волнам богатыря Енисея-батюшки.

Вечером в 21-15 прибыли в старейшее казачье поселение на Енисее Ворогово, заложенное в 1737 году и названное по имени основателя. Все поселения по Енисею расположены, как правило, на высоком берегу. В период весенних паводков вода в реке поднимается на 6-12 метров и частенько подтапливает огороды и постройки. Селяне постоянно унаваживают землю, стремясь, как можно выше приподнять земли своих наделов. Один из коренных вороговцев рассказывал мне, что однажды, копая колодец в своём огороде, был чрезвычайно удивлён тем обстоятельством, что до естественного грунта добрался аж на шестиметровой глубине!

Бросив якорь у самого берега, встали под первую разгрузку на маршруте. Подъехало несколько камазов и, двигаясь задним ходом, въехали в реку, уперев кузова в борт баржи. Все стивидорные работы производили вручную с помощью полутрезвой грубой мужской силы и русского мата, замещавшего значительную, да пожалуй, большую часть лексикона местных докеров. Пока производили частичную выгрузку, к каравану стали подтягиваться местные мужики, друзья капитана. Все посетители несли какие-то пакеты, коробки, мешки. Позже выяснил, что в поклаже было различное угощение, предназначенное команде от благодарных и гостеприимных местных жителей, для которых денежные знаки до сих пор не стали основным мерилом общечеловеческих ценностей.

По просьбе капитана один из его товарищей, Владимир, притащил лодочный мотор для лодки, которую нам должны дать в Бору и пять канистр бензина к нему. Чуть позже на борт поднялся ещё один старый товарищ команды дядя Фёдор. Настоящий дядя Фёдор из Ворогово. Руки его были заняты пластиковыми контейнерами, бутылками и прочими ёмкостями, которые были наполнены молоком, сметаной, рыбой, овощами и свежим мясом барашка, приговорённого к нашему прибытию. Оставив всё это на камбузе, дядя Фёдор снова побежал в деревню, бросив на ходу, мол, не смог всё за раз унести, ещё и молодой картошечки накопать в дорогу надо бы. Когда всё было принесено, барашек порублен и сварен, картошка почищена и пожарена, овощи порезаны и залиты подсолнечным маслицем, а самогоночка разлита по кружкам, капитан отдал команду к началу трапезы.

Йых, и посидели же мы! Давно не был участником такого душевного разговора. Весёлый народ вороговские мужики. Много забавного порассказали. И о том, как в запредельные морозы гоняют по зимнику большегрузные машины с сопки на сопку, перемахивая на скорости, не видя при этом встречного транспорта. И про то, как на золотых приисках, утилизируют вполне ещё работоспособную технику, засыпая её отвалами выработанной породы. И про поездки к красивым девушкам, за сотни километров по таёжному бездорожью. А рыбацких рассказов, так вообще не счесть. Запомнился один такой.

В старину, в здешних местах, браконьеров не было. Всем было дозволено добывать осетра. Но в меру и в те сроки, когда это не могло нанести вред поголовью. А к ловле готовились заранее. Патриархи рыбацкого дела, зная ямы на реке, где рыбе зимовать удобно, устанавливали в них кормушки. Кормушки весьма необычные. Добывали медведя и, ободрав с него шкуру, крепили его к верёвке с якорем, а затем закидывали в яму. И так несколько раз, пока какой-нибудь стерляжий косячок не облюбовывал лакомое местечко. А когда лёд вставал, любому рыбаку давали определенное время, в течение которого он мог ловить, а затем эстафета переходила к другому. Так и добывали ценную рыбу, не нанося урон популяции.

К окончанию ужина Михалыч истопил баню. Одно из самых замечательных сооружений на теплоходе. Маленькая, два метра на полтора, но очень уютная и полноценная, расположена на корме судна, топится дровами. Веники берёзовые, свежие, нахлеставшись которыми прямо с борта в Енисей! Вот это жизнь!

В три часа ночи, закончив посиделки и помывку, отбились ко сну. А в пять капитан уже на вахте, матросы запускают дизеля, Красик словно с похмелья, слегка пошатываясь, перебегает с борта на борт, следит за порядком. Снялись с якоря и продолжаем путь. Очередная выгрузка в посёлке Бор.

6 августа 2011 года.

Солнце очень по-театральному выкатилось из-за горизонта, золотом озаряя всё вокруг. Ночью прошли Осиновский порог. Он не представляет такой опасности как Казачинский, однако, не достаточно серьёзное отношение к нему может сослужить плохую службу. Ширина русла в этом месте почти три километра, скорость течения достигает 11 км/час. С учётом небольшой глубины, в среднем около двух с половиной, трёх метров и наличием большого количества так называемых осерёдков, крутых мелей на судовом ходу, опасность прохождения порога становится реальной. Трагические страницы в истории енисейского судоходства коснулись и здешних мест. Свидетельством тому «Фениксова коса», названная так в память о затонувшем здесь в 1892 году пароходе «Феникс». В период малой воды и сам корпус судна, ещё не полностью занесённый песком, появляется над поверхностью реки.

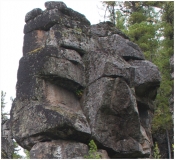

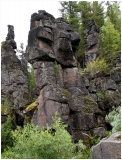

Сразу за порогом начинаются «Щёки», скалистое ущелье шириной в 740 метров. Глубина реки достигает сорока метров. Отвесные скалы, озарённые на восходе солнечными лучами, приобретают цвет золота, воскрешая в памяти кадры из к/ф «Золото Маккены». А дальше, прямо посреди Енисея два небольших по размеру, но высоких острова, Кораблик и Барочка, поросших густой хвоей, пиками вершин пронзающей низкие облака. И отвесные скалистые берега, словно окаменелое продолжение корней деревьев, погружаются в водяную бездну. Тема Кораблика и Барочки в разные времена вдохновляла творческих людей, в результате чего появлялись живописные работы и музыкальные произведения. Песня о Кораблике и Барочке одна из любимых песен енисейских речников.

Мы приближались к конечному пункту нашего путешествия по Енисею, посёлку Бор. Далее предстояло поменять направление с севера на восток, в Подкаменную Тунгуску. Рассвет ещё только занимался, экипаж отдыхал, а капитан, стоя у штурвала, поведал мне очередную историю.

В одну из навигаций лето не радовало солнечными днями и, когда на его исходе в небе вдруг забрезжило солнце, в голове Леонидыча созрела идея: пока теплоход будет в городе стоять под загрузкой, съездить на хакасские озёра покупаться, отогреться после нескольких рейсов кряду, проведённых под покровом беспросветного сырого неба. Но до дома ещё как минимум три дня ходу, а с двигателем, как назло, возникли проблемы. Убив целый день на его ремонт, угасающая надежда на свидание с ласковыми водами озёр Хакасии вновь затеплилась в груди, и команда погнала своего стального друга на всех парах в Красноярск. По прибытию в город капитан дал указание: прежде чем отправляться на озёра перебрать двигатель и убедиться, что неисправности предыдущим ремонтом устранены полностью. Это грозило потерей ещё одного дня, но деваться было некуда. Леонидыч с Михалычем взялись за дело. Уже поздним вечером капитан заехал на причал поинтересоваться ходом ремонтных работ и застал удручённого матроса, потупившего взгляд.

- Ну, как дела Леонидыч?

- Плохо, я двигатель запорол.

- Что ты говоришь, как так?

- Когда я его собрал, решил проверить, как работает и запустил, а масло залить забыл.

Видя расстройство молодого матроса, капитан вместо того, чтобы убить его на месте, не стал даже отчитывать:

- Ну ничего, парень, бывает. – спокойно произнёс, а у самого в голове мозг разрывается от крика: «Так не бывает! Так не бы-ва-ет!»

Через три дня, по завершению погрузки, Леонидыч с красными от недосыпа глазами ещё раз проверил уровень масла и повернул ключ зажигания. Двигатель вздрогнул, потрясся несколько секунд, будто взбадривая себя после летаргического сна и, перейдя на ровный рокот, привычно заработал всеми своими восьмью цилиндрами.

В это лето Леонидыч так и не побывал на озёрах. Но теплоход продолжал работать, а грузы своевременно доставляться. По возвращению из путешествия на Тунгуску, на другой день, мне позвонила дочь, взявшая на время отсутствия мой автомобиль, и спросила:

- Папа, какое масло в двигатель надо залить?

- А в чём дело?

- Да вчера двигатель вдруг зашумел. Спросила у водителя нашей служебной машины о возможной причине. Тот вынул масляный щуп, который был абсолютно сухой и сказал, что нужно залить масло.

- И какое масло ты залила?

- Я не успела. У меня было неотложное дело и надо было срочно выезжать. А сейчас я стою недалеко от заправки и могу взять масло.

«Так не бывает!» - пронеслось у меня в голове.

- Бывает. - пробубнил я, и ухмыльнулся своим воспоминаниям.

Несмотря на то, что разгрузка в Бору не предполагалась быть длительной, с учетом затраченного времени на общение с местным населением и посещением магазинов с целью пополнения запасов круп, печенья и блёсен, а так же аккумуляторных батареек для навигатора, раньше обеда выйти не получилось. Началось всё с того, что брат, испытывая невероятный зуд в ладонях, с самого утра, как только отдали якорь, неистово начал закидывать блесну в Енисей. Идём уже как третий день, а щуку на уху до сих пор не вытащил. Ну и зацепил за что-то. Вправо – влево конец спиннинга заводит, он гнётся, но зацеп не срывает. Засобирался брат под воду, благо всегда с собой на рыбалку берёт маску, ласты и трубку. Ещё тот рыболов. Однако капитан, усмотрев в этом членовредительство, запретил ему нырять, напомнив, что тот не давеча как последние три дня маялся с зубной болью, которая и сейчас ещё до конца не отпустила. Взял маску с трубкой и нырнул с борта баржи. Весь народ, наблюдавший за операцией с баржи, вставлял свои пять копеек, давая совет с какой стороны подплывать, на какую глубину нырять, с какой силой тянуть и так далее. В общем, повеселились от души. Брат не смог более терпеть измывательства над старшим товарищем, натянул подводные доспехи на себя, взял в помощь Михалыча и, подплыв на лодке к месту зацепа, продолжил погружения. В конце концов, блесну выручить всё же удалось. Доселе не было случая в здешних местах, чтобы таким необычным способом зацепы снимали. И тут, видимо, в благодарность за учинённый аттракцион народ притащил двух громадных щук, пойманных накануне вечером, свежих тугунов, только-только присоленных, нежно золотистых, копченых лещей и не большую стерлядочку, кило на три. Всё это под руководством Михалыча начало чиститься, резаться, жариться, вариться. И, как только завершилась разгрузка, капитан объявил о начале приёма гостей в кают-компании. К этому моменту Александр с сыном Сергеем притащили лодку «Казанку», снаряжённую бензином и спасжилетами для наших вылазок на берег в дальнейшем путешествии, а Георгич небольшую ёмкость светло-рубиновой жидкости, впоследствии оказавшейся первоклассной самогонкой, настоянной на клюкве.

А мне припомнилась история трёхлетней давности, когда далеко за полночь здесь же в посёлке часа в три-четыре, сидя на берегу Енисея в ожидании теплохода на Красноярск, захотелось пить. На высоком берегу в самом конце лестничного серпантина окошком высвечивался местный «лабаз-минимаркет». Особого желания подниматься наверх не было, но жажда всё же заставила совершить бросок в сторону чуть очерченного в темноте силуэта домика с желтым пятном небольшого оконца. Дверь была закрыта изнутри на замок, я постучал. Послышались шаги и шум открывающейся на английский манер деревянной створки окна, вырезанного в полуметре от входной двери на такой высоте, что взглянуть в него можно было только согнувшись пополам. В образовавшейся щели увидел запахнутый в ситцевый халатик в васильках часть широкого таза, за которым громоздились полки с всевозможными напитками зарубежного и отечественного производства.

- Здравствуйте, - произнёс я с некоторым замешательством, не сразу определив время суток. Впрочем, и сейчас затрудняюсь утверждать, промежуток между тремя и четырьмя часами это уже утро, или ещё ночь? – Будьте добры, бутылку воды.

Часть таза в халатике развернулась и направилась к витрине. По мере удаления часть становилась шире, но её полный размер глаз охватить так и не смог. Вернувшись к окошку у части таза, откуда-то сбоку вылезла рука с пластиковой бутылкой дрянного сладкого напитка.

- Извините, а есть простая вода?

Рука молча сгребла бутылку и все движения повторились с поразительной точностью. Передо мной оказалась бутылка минеральной воды.

- Спасибо. Сколько я Вам должен? – произнёс я, наклонив голову на бок, чтобы меня было лучше слышно, продолжая смотреть внутрь, но уже одним глазом. Часть таза не шевелилась. Я повторил вопрос. Халатик заколыхался и вместе с содержимым медленно, можно сказать плавно, не разворачиваясь, отступил назад. В узком проёме окна появилось упитанное, с свисающей на лоб бигудиной, несвежее лицо женского пола.

- И всё?!!

Не скажу, что меня удивил сам вопрос, но интонация, с какой он был задан, показалась мне несколько грубоватой. Лишь позже, стоя на причальном дебаркадере, прильнув к горлышку и утоляя мучившую жажду, пришло осмысление произошедшего. В таёжной глухомани, среди ночи, приходит мужик в магазин и, достучавшись до спящей тётки, требует бутылку… воды!

Не удивлюсь если, посетив в очередной раз эти заповедные места, услышу от какого-нибудь местного рыбака анекдот про городского сумасшедшего.

Закончив трапезу, капитан отдал команду перецепить баржу из-под борта на нос, поскольку далее наш маршрут пролегал по Подкаменной Тунгуске вверх по течению. Проделав нехитрые маневры, теплоход уткнулся в кормовой упор баржи и матросы споро затянули стальные крепёжные вожжи. В 15-30, выбрав якоря, караван продолжил путь на Байкит.