ASCHAFFENBURG.

Ашаффенбург находится на крайнем западе Нижней Франконии, у подножья горного массива Шпессарт. Центральная часть города расположена в живописном месте на холмистом правом берегу реки Майн, а западная - внутри излучины Майна. В северной части города в Майн впадает речка Ашафф, отсюда и название города - Ашаффенбург.

Город возник на месте древнеримского укрепления и первые упоминания о нём относятся к 974 г. Именно тогда герцог Швабский и его супруга основали на берегу Майна монастырь Св.Петра и Александра.

К концу 12 века Ашаффенбург получает права города, а еще через сотню лет здесь состоялся Церковный Собор, что послужило толчком к развитию города.

В XIII в. он попал под власть майнцских архиепископов и курфюрстов и стал вторым после Майнца местом их пребывания.

И это не единственное важное городское событие того времени: в середине 15 века в Ашаффенбурге заседал Рейхстаг, который подготовил Ашаффенбургский конкордат (Aschaffenburg Concordat) — договор между Священной Римской Империей и Папским престолом, заключенный позже в Вене.

Наполеоновские войны перекроили карту Европы и в 1814 году Ашаффенбург вошел в состав Баварии. После относительного спокойствия в течении полувека, началась Австро-Прусская война 1866 года. Бавария воевала на стороне Австрии (при этом пару раз поменяв сторону, за которую воевала), и в окрестностях города велись ожесточенные бои. Мировые войны 20 века тоже не обошли город стороной.

Благодаря особому микроклимату, благоприятному для роста средиземноморских растений, город именуется "Баварской Ниццей", а из-за своего периферийного положения по отношению к остальной Баварии его иногда в шутку называют "кисточкой на хвосте баварского льва".

Во время Второй мировой войны Ашаффенбург был серьезно разрушен, но, как и вся Германия, успешно восстановлен. Поэтому, приятно пройтись по городу в поисках сохранившихся средневековых уголков. Одним из самых привлекательных, несомненно, является площадь Stiftplatz.

Попасть к ней можно с нескольких улиц, в том числе и через Stiftgasse.

Здания на площади в основном состоят из бывших монастырских дворов.

Красивый фонтан в центре площади был построен в 1882 году по проекту Георга Эберлейна в ознаменование 900-летия коллегиальной церкви и 1000-летия города. Он получил название "Фонтан пилигримов", ведь именно здесь начинался участок пути Святого Якова, о чём свидетельствует изображённый на цоколе рельеф паломника с ракушкой морского гребешка на шапке. Пострадавший от тяжелых разрушений Второй мировой войны, фонтан был реконструирован в 1957 г. и с тех пор он носит название "Stiftsbrunnen".

На площади явно доминирует церковь Святых Петра и Александра - самая старая церковь города.

Она являлась частью капитула, основанного герцогом Людольфом Швабским (сыном императора Оттона Первого) и его женой Идой в 10 веке.

Позже сын супругов Оттон- герцог Швабский основал коллегиальный монастырь Св. Петра и Св. Александра с монастырской школой (упоминается в 974 г.). Строительство соборной церкви началось в 975 году.

Однако, в 982 году, когда Ашаффенбург по завещанию герцога Оттона был передан Курмайнцу (духовному княжеству в составе Священной Римской Империи), монастырь также перешел под опеку архиепископа Майнца, что позволило ему просуществовать вплоть до секуляризации во времена Наполеона. Соборная церковь стала городской

приходской церковью, а 1958 г. возведена в ранг малой базилики.

Расположенная на вершине холма, церковь возвышается над центром города Ашаффенбург. Архитектура монастырского комплекса отражает разные стилистические эпохи, начиная от дороманского периода и заканчивая XVII веком.

К самой церкви можно подняться по монументальной двойной лестнице XVII века в стиле барокко.

В середине лестницы расположены фигуры из песчаника святых покровителей церкви - Петра и Александра (1723 г.)

На площадке лестницы находится " Распятие" работы скульптора из Ашаффенбурга Антониуса Вермерскирха.

Самая старая часть сегодняшней церкви с романскими аркадами XII века, поддерживающими монастырскую стену.

Аркады в южной части являются продолжением клуатра за монастырским корпусом .

На стенах большее количество каменной резьбы и эпитафий.

Главный вход в церковь представляет собой арочный портал (ок. 1220 г.), над которым находится полукруглый тимпан, изображающий Иисуса на троне. Рядом с ним Св.Петр и Александр.

В нартексе 16 позднероманских колонн украшенных капителями.

Готический интерьер датируется первой половиной 13 века.

Благодаря своему богатому убранству базилика является одним из самых важных религиозных зданий города.

Наиболее ценной реликвией является огромный триумфальный крест Ашаффенбурга 10 века, который, вероятно, был подарен аббатисой Эссена Матильдой своему брату Оттону Швабскому -основателю монастыря. Он расположен на северной стороне нефа. Обрамление в виде "драгоценных камней" указывает на его происхождение из города Эссен, где находится очень похожий по оформлению Крест Матильды (справа).

Закрытые глаза и большая рана на боку указывают на посмертное изображение Христа.

Кафедра в стиле раннего барокко спроектирована Гансом Юнкером в 1602 году. Каменные рельефы, разделённые четырьмя евангелистами, изображают сцены из Ветхого Завета, которые аллегорически относятся к Новому Завету. Например, Самсон перед городскими воротами Газы символизирует Христа, преодолевшего врата ада. Иона, пробывший в чреве кита три дня, является аналогией воскресения Христа из могилы. Над рельефами изображены поясные фигуры четырех учителей церкви - Григория Великого, Иеронима, Амвросия и Августина.

Поддерживают кафедру фигуры Святых Петра, Александра и Андрея, тезки кантора монастыря Андреаса Вебера, в память о котором кафедра была выполнена.

Главный барочный алтарь, покрытый деревянным филигранно изогнутым балдахином, своими четырьмя мраморными колоннами напоминает алтарь Бернини в базилике Святого Петра или папский алтарь в Санта-Мария-Маджоре. Посередине алтарный стол с фигурой Распятого Христа и скиния с поклоняющимися ангелами.

В церкви сохранилась работа Маттиаса Грюневальда "Оплакивание Христа", написанная в 1525 году по заказу кардинала Альбрехта фон Бранденбурга, вероятно, для придела алтаря Распятия. Она до сих пор находится на своем первоначальном месте, под эпитафией (вместо алтаря) канонику Генриху Райцману (ум.1528 г.), изображая его молящимся перед Пьетой. Считается, что это последняя работа живописца и самое ценное произведение искусства, находящееся в церкви. Для нас она стала главным поводом для посещения города.

Роспись на деревянной панели находится в нише закрытой стеклом, поэтому рассмотреть детально очень сложно и тем не менее оставляет неизгладимое впечатление.

Она изображает очень пластичное тело Христа в терновом венце, снятое с креста. В остальном картина наполнена намеками: на заднем плане обрубок креста с прислоненной лестницей, сложенные руки Марии над головой Иисуса и коленопреклонённая женщина справа (возможно Магдалина) символизируют скорбящего зрителя накануне Страстной Пятницы. Два герба: левый Альбрехта фон Бранденбурга и правый Теодериха фон Эрбаха, указывают на высокое покровительство, оказываемое монастырю Ашаффенбурга герцогом Пруссии и архиепископом Майнца.

Необычна и загадочна не только живопись, но и биография художника.

Маттиас Грюневальд - выдающийся живописец и график эпохи Возрождения, но до сих пор мало что известно об этом человеке и доподлинно неизвестно даже его настоящее имя. Мнения исследователей творчества и биографии этого художника разделились и не дают однозначного ответа на этот вопрос. Сначала его отождествляли с немецкими живописцами Матисом Готхартом-Нитхартом (Матисом Нитхартом-Готхартом), а затем с Матисом Грюном, и было ли это имя одного человека или нескольких разных - остаётся невыясненным до сих пор. Но современникам он всё же известен под именем Маттиас Грюневальд, которое ему дал искусствовед Иоахим фон Зандрарт в своём сочинении "Немецкая академия", написанном в 1675 г. Возможно, он соединил похожие биографии разных живописцев и сегодня установить истину практически невозможно.

В одном случае Грюневальд, как говорят, родился около 1475/1480 года в Вюрцбурге и умер 31 августа 1528 года в городе Галле-ан-дер-Заале, в другом - его предполагаемым местом рождения считаются окрестности Ашаффенбурга, а годы 1531/32 являются временем смерти. Всего две сохранившиеся монограммы "MGN" (Mathis Gothart-Nithart) на панелях алтаря Хеллера во Франкфурте (около 1510 г.) и алтаря Мари Шнее, написанного для этой церкви в 1520 г.(от этого алтаря сохранились только рамка с монограммой и одна створка, которая сегодня находится не в Ашаффенбурге, а в небольшой деревушке Stuppach) были индетифицированы, как принадлежащие кисти художника Матиаса Готхарта-Нитхарта, отождествляющегося сегодня с Матиасом Грюневальдом, только в 2002 г., что несколько проясняет эту загадку, но точного ответа всё же не дает. Во всех источниках живописец значится, как Маттиас Грюневальд (нем. Matthias Grünewald,) - последний великий художник северного возрождения. Сохранилось не более десятка его произведений, из которых главное - "Изенгеймский алтарь" - шедевр немецкой живописи. В настоящее время алтарь находится в музее Унтерлинден, расположенном в бывшем доминиканском монастыре города Кольмар во Франции.

"Распятие" Грюневальда - это драматическое завершение восхождения Иисуса Христа на Голгофу. (Снимки из серии "мои первые фотографии")

Рядом с Иисусом его мать Мария, апостол Иоанн, Мария Магдалина и Иоанн Креститель.

"Вся сцена с истерзанной фигурой Христа на грубом выгнутом кресте, с потрясённой, падающей в обморок Богоматерью, и другими персонажами предстаёт словно некое яркое, сверхреальное видение на фоне глубокого ночного мрака".

Изображение настолько шокирующее для зрителя, что можно физически ощутить мучительные страдания испытываемые Сыном Божьим.

Грюневальд в свое время был известным человеком, но известным художником его стали называть только после его смерти. В 1531 году реформатор Филипп Меланхтон ставил его на один уровень с Альбрехтом Дюрером и Лукасом Кранахом, но когда в 1597 году император Рудольф II захотел приобрести "Изенгеймский алтарь", его имя уже было предано забвению. С 1674 года алтарь считался произведением Дюрера. Вторично Грюневальд обрёл признание только в начале XX в.

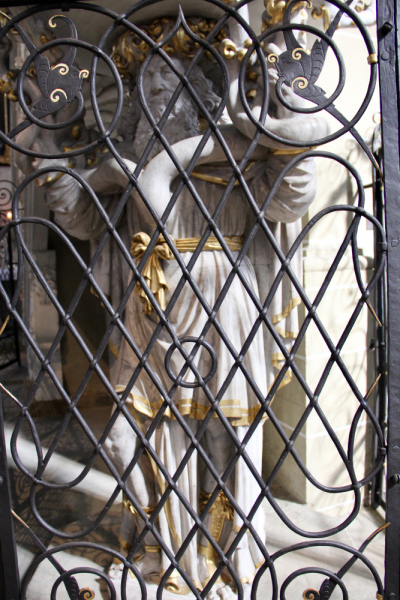

В часовне под колокольней находится памятник Фридриху Карлу Йозефу фон Эрталю, выполненный как аллегорическая группа фигур, в которой "гений религии" приподнимает завесу истории над умирающим, а "гений вечности" записывает его заслуги на дощечке.

Купель Конрада фон Мосбаха 1487 г. с цветными рельефами ангелов и Алтарь Магдалины работы Ганса Юнкера (около 1620 г.)

В одной из часовен находится так называемый "Nothelferаltar" 19 века, в который включены различные элементы поздней готики 15 века.

Распятия работы Захариаса Юнкера (ок. 1650 г.).

"Margarethenschrein" представляет собой позолоченные гробницы с мощами нескольких святых, помещённые на балдахин работы Ганса Вишера (1536 г.)

В церкви несколько боковых алтарей, большое количество эпитафий и памятных досок на колоннах и стенах церкви.