Несмотря на то, что Верхотурью отводилась роль "столицы" (или, если угодно, главного центра) горнозаводского Урала, в нём самом крупной промышленности никогда не было, и когда речь идёт о Верхотурских железных заводах, то имеются в виду предприятия, расположенные в Верхотурском уезде, который изначально - до образования Екатеринбургского уезда - занимал очень большую территорию.

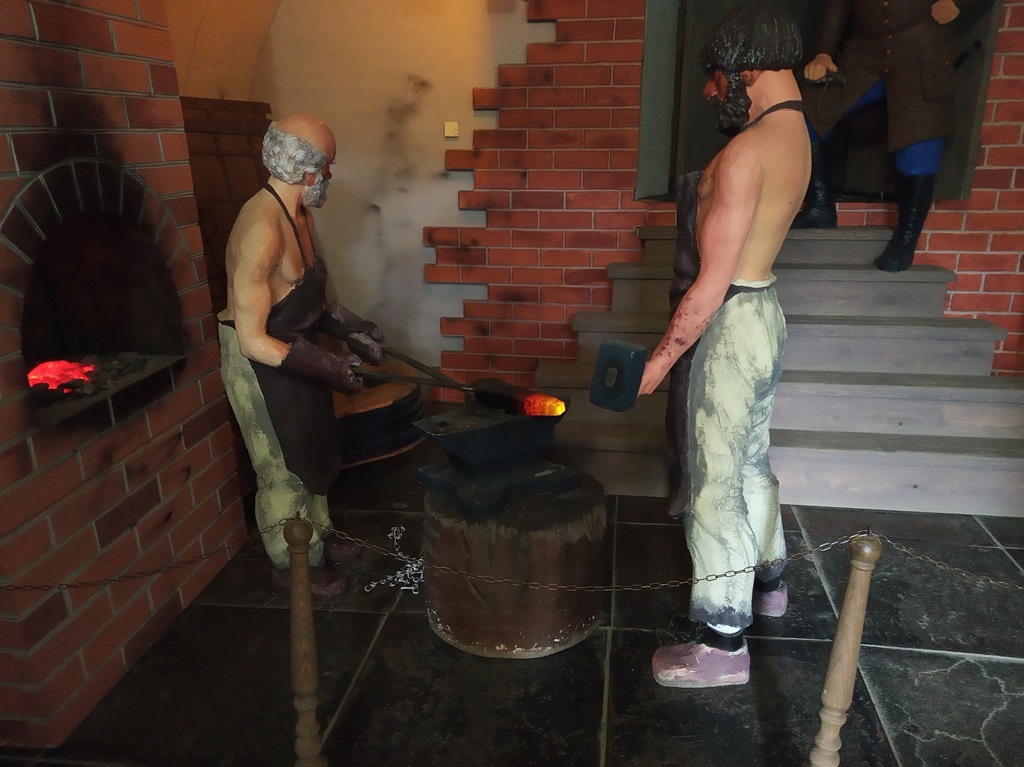

Первые "ростки" уральской металлургии появились ещё в середине 17 столетия, когда заводы в центральной части России перестали справляться с возросшими потребностями в металле, часть которого даже покупалась за границей. Во второй половине 17 века на Урале были обнаружены крупные месторождения меди и железа, однако ещё долгое время их переработка велась на маленьких частных предприятиях, представлявших собой небольшие кузницы с примитивными домницами и, по сути, не выходящих за пределы "формата" кустарно-ремесленного производства (например, с 1682 года Далматовский монастырь (!) плавил руду и получал кричное железо для своих нужд).

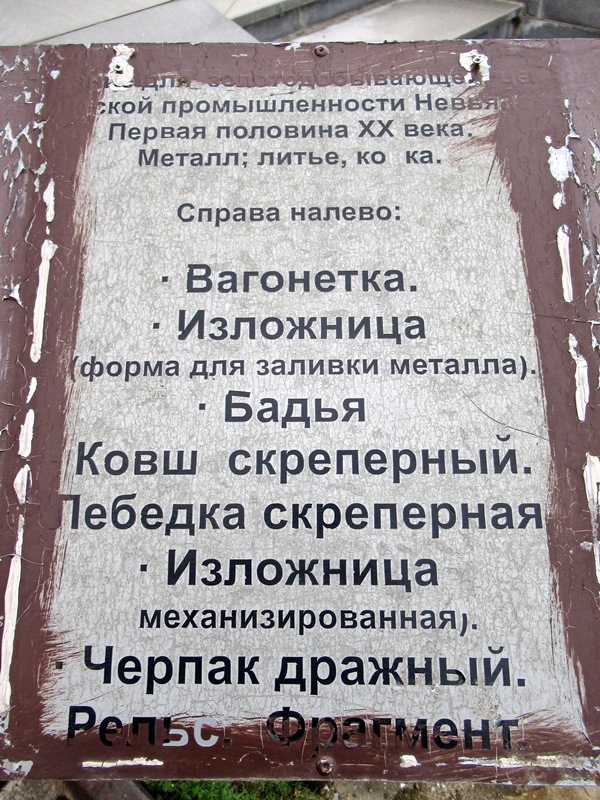

Всё изменилось в 1697 году, когда в Верхотурском уезде были обнаружены крупные залежи железной руды на реках Тагил и Нейва. Полученное из этой руды железо было отправлено в столицу, изучено и испытано мастерами Оружейной палаты и уже получившим известность тульским оружейником Никитой Демидовичем Антуфьевым (будущим Демидовым) и получило высокую оценку, после чего были издан высочайший указ о строительстве уральских доменных заводов, первыми из которых стали основанные в 1699-1700 годах Невьянский и Каменский казённые заводы, а следом за ними всего через несколько лет заложены Уктусский и Нижнеалапаевский заводы (причём если сначала почти все они были казёнными, то в последующем доля "частного сектора" становилась всё больше и больше; к примеру, если в 1710 году на Урале было 5 казённых и один частный завод, то в середине столетия ситуация зеркально переменилась: казённый остался всего 1, тогда как количество частных продолжало расти и в разные годы достигало 25-36! Правда, потом их число начало снижаться, но это было связано с укрупнением и слиянием действующих производств).

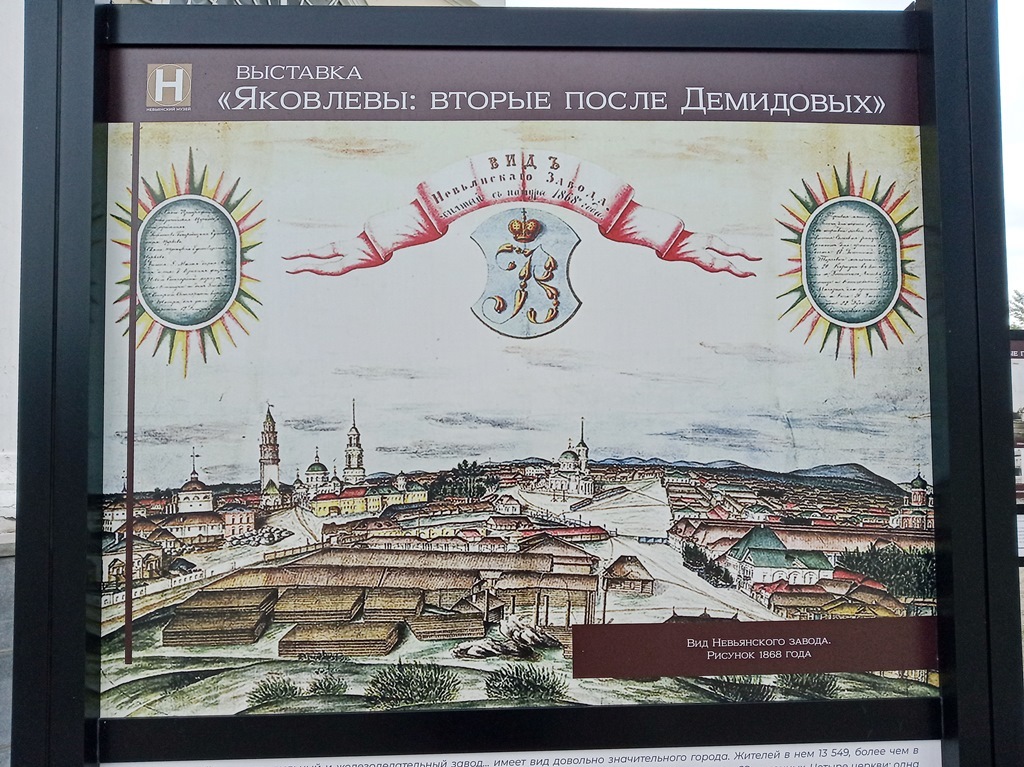

В отличие от будущих Екатеринбургского и Нижнетагильского заводов, которые положили начало будущим городам, Невьянский завод появился не на "пустом месте", а в основанной ещё в 1619-1621 годах Невьянской слободе. Но в дальнейшем историю города Невьянска решили отсчитывать от даты получения первого металла на местном заводе, что произошло в 1701 году. А уже в следующем, 1702-м, году Невьянский завод был передан во владение тульскому мастеру-оружейнику Никите Демидовичу Антуфьеву (Антуфееву), ставшему основателем знаменитой династии уральских предпринимателей-заводчиков Демидовых, о которых каждый из нас что-нибудь да слышал. И началась эта династия именно с Невьянского завода.

Естественно, не мне и не здесь рассказывать о Демидовых - им посвящены множество книг, фильмов, исторических очерков и публикаций... Поэтому я буду "всуе поминать" их только вкратце и только тогда, когда это непосредственно относится к главной канве моего рассказа.

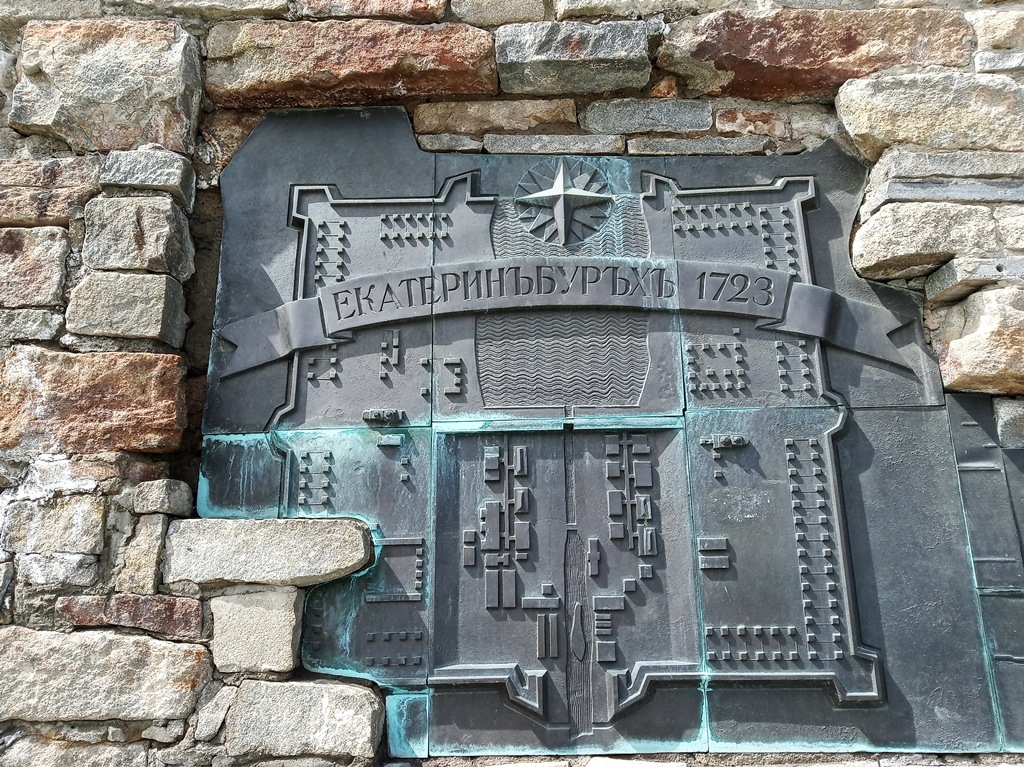

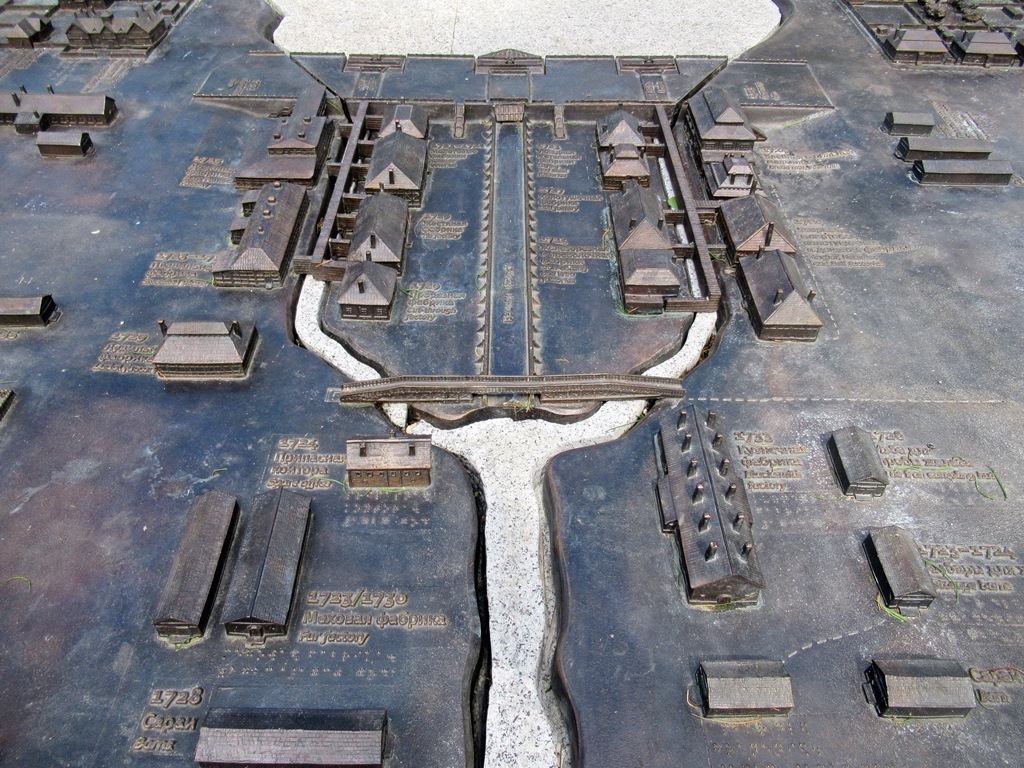

Никита Демидович Антуфьев получил Невьянский завод с условием уплатить казне его стоимость железом в течение 5 лет, но(теперь уже он был Демидовым - впервые его фамилия так прозвучала в грамоте о передаче ему завода) выполнил это обязательство за 2 года, причём железо, которое он поставлял, оказалось столь качественным (да ещё и недорогим), что уже в 1718 году Демидов стал единственным поставщиком железа, якорей и пушек для российского флота, а когда в 1722 году на Урал в должности управляющего уральскими казёнными заводами прибыл военный инженер Вильгельм де Геннин (вскоре после этого основавший Екатерининский завод - будущий Екатеринбург), то, посетив демидовские заводы - к тому времени их уже было 5, написал, что "таковых великих и прибыточных во всей России и в Швеции едва найдутся ли".

Кстати, за свои заслуги Никита Демидович, происходивший по отцу из государственных крестьян, получил личный дворянский титул (потомственное дворянство было даровано Демидовым уже через его сына Акинфия Никитича), что являлось одной из самых высоких наград в России.

..........

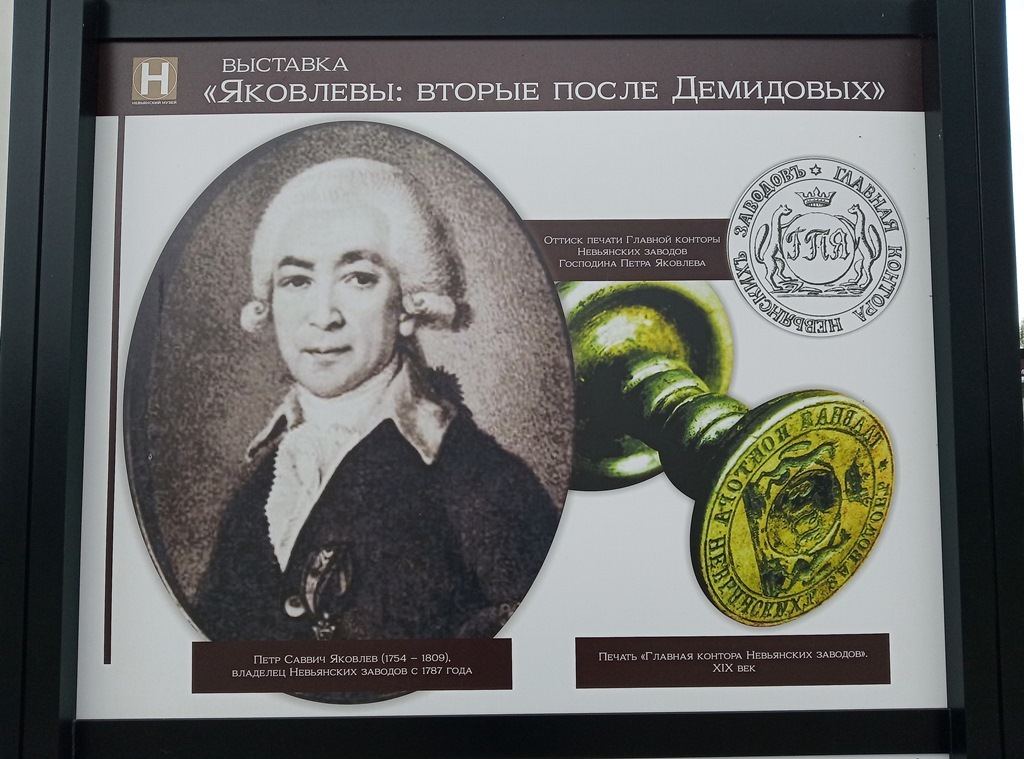

В середине 1720-х годов (точная дата остаётся неизвестной) сын и приемник Никиты Демидовича Акинфий Никитич Демидов построил рядом с Невьянским заводом каменную башню, которая сохранилась до нашего времени и считается самым известным архитектурным сооружением на всём Урале и, естественно, главным символом самого Невьянска. А её туристической популярности способствует тот факт, что башня является наклонной (не падающей, а именно наклонной - в архитектуре эти понятия различаются).

Зачем именно Демидову понадобилась башня, точно никто не знает. Нет, функций она выполняла много и разных, являясь и сторожевой, и колокольной, и часовой, в ней (включая постройку в её основании) размещались заводской архив, производственная лаборатория, казначейская контора и даже тюрьма. Но, как считают многие историки, главное назначение башни всё же было символическим - она олицетворяла богатство и могущество рода Демидовых, ставших не только "королями Урала", но и крупнейшими горнозаводчиками всей России (что-то вроде того, как богатые семьи средневековой Италии строили "родовые" башни как символы знатности и богатства их рода).

Невьянская башня имеет высоту 57.5 метров, её нижняя половина представляет собой четверик (то есть имеет в плане четырёхугольную форму, близкую к квадратной), а верхняя состоит из трёх разноразмерных (чем выше, тем меньше) восьмигранных ярусов с открытыми балконами-террасами; венчает всё сооружение металлический шатровый купол, на вершине которого установлены флаг-флюгер и молниеотвод в виде шара с шипами.

Если же переводить эти технико-архитектурные параметры на "человеческий" язык эмоций, то башня проста, стройна, грациозна и прекрасна!

Почему она наклонилась? Естественно, что эта особенность, сколь неприятная для архитекторов, столь "лакомая" для туристов, породила легенду: якобы, в подвале башни Демидовы чеканили фальшивые монеты из добываемого на алтайских рудниках серебра, а когда слухи об этом дошли до столицы и в Невьянск отправили ревизора, решили в буквальном смысле "спрятать концы в воду", затопив подвал вместе со всеми работниками и оборудованием. На самом же деле (ни один историк не отстаивает правдивость этой легенды), в наклоне башни, скорее всего, действительно виновата вода из расположенного рядом заводского пруда, которая подмывала грунт, и он просел ещё во время строительства башни, когда была возведена её нижняя "квадратная" часть (в её верхней точке крен составлял почти 2 метра). И тогда, чтобы не перестраивать всё заново, мастера (имена создателей Невьянской башни в истории не сохранились) применили оригинальное решение: они поставили верхние ярусы так, что они не продолжают общую "линию" башни, а отклоняются от неё в сторону, противоположную наклону нижней части, и в итоге в районе шпиля общий крен практически сходит на нет. Таким образом, башня приобрела так называемый "саблевидный изгиб", который, впрочем, на обычный взгляд практически не заметен.

Здание кирпично-оранжевого цвета рядом с башней - бывшая заводская электростанция, построенная в начале 20 века. Сейчас в ней расположен Музей истории Невьянского края.

Вместе с самой башней он образует Невьянский государственный историко-архитектурный музей: