"Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10

Аренда квартиры : Аренда квартиры или апартаментов в любом городе России, по хорошим ценам, на Суточно.ру

Отели : Поиск и бронирование отелей в городах России на Яндексе

Авиабилеты : Поиск дешевых авиабилетов между городами в России и из России за рубеж

Прокат авто : Аренда автомобиля в России, во всех крупных городах с гарантией

Ж/Д : Поиск и покупка билетов на Ж/Д поезда в России, от Калининграда до Владивостока

Автобусы : Покупка билетов на междугородний автобус в России, широкая сеть маршрутов по всем регионам

Экскурсии в России : Экскурсии, туры по России. Онлайн бронирование, большой выбор на любой вкус и кошелек

Отели : Поиск и бронирование отелей в городах России на Яндексе

Авиабилеты : Поиск дешевых авиабилетов между городами в России и из России за рубеж

Прокат авто : Аренда автомобиля в России, во всех крупных городах с гарантией

Ж/Д : Поиск и покупка билетов на Ж/Д поезда в России, от Калининграда до Владивостока

Автобусы : Покупка билетов на междугородний автобус в России, широкая сеть маршрутов по всем регионам

Экскурсии в России : Экскурсии, туры по России. Онлайн бронирование, большой выбор на любой вкус и кошелек

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #61

"На природу", в окрестности у нас не выехали никуда, на Чусовую, например? Есть пара интересных мест, которые можно было бы "зацепить" на пол-дня. Например, деревня Харёнки, на Чусовой, это 70 км от Нижнего Тагила, за Весёлыми горами. Там камень Омутной - наверное самая красивая смотровая площадка на всей Чусовой, на скале на излучине, 70 м над рекой. И частный памятник А. Демидову на острове (его издалека, правда, видно - к нему трудно попасть, обычно не пускают). Там же по пути есть гора Белая совсем рядом с границей Европы-Азии, с фуникулёром, хорошие виды с вершины.

Отчёт, как и все - хорош.

Отчёт, как и все - хорош.

Дело не в том, какую дорогу мы выбираем, дело в том, что внутри нас, это заставляет нас выбирать дорогу (с)

-

Maghreb - активный участник

- Сообщения: 727

- Регистрация: 10.10.2010

- Город: Екатеринбург

- Благодарил (а): 86 раз.

- Поблагодарили: 58 раз.

- Возраст: 49

- Страны: 41

- Отчеты: 1

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #62

Посмотрела Верхотурье. Помню, как мы с вами его обсуждали. Просто замечательно. Вокзал прекрасный, мост очень фотогеничный, кремль, виды. А собор -- слов нет. Когда увидела барабан, первая мысль -- похоже на малахит. :) Очень красивый декор на соборе. Спасибо за интересный рассказ, вы меня в очередной раз убедили, что надо туда ехать. Не в этом году, конечно.

Екатеринбург, знала, что вам не понравится -- вы же не любите конструктивизм. :) Но и после маленьких городов большие всегда плохо воспринимаются. У меня такое постоянно.

Да, всё так. :)

Екатеринбург, знала, что вам не понравится -- вы же не любите конструктивизм. :) Но и после маленьких городов большие всегда плохо воспринимаются. У меня такое постоянно.

savl1 писал(а) 10 сен 2024, 20:03: процесс "накапывания" инф-ции мне очень интересен, порой даже больше, чем "живые" путевые впечатления. Собственно, в этом ценность написания рассказа: с его помощью ты не только вспоминаешь и переживаешь заново, но и как бы "растягиваешь" на несколько недель само путешествие.

Да, всё так. :)

- luchar

- почетный путешественник

- Сообщения: 2007

- Регистрация: 09.01.2013

- Город: Москва

- Благодарил (а): 518 раз.

- Поблагодарили: 680 раз.

- Возраст: 64

- Страны: 19

- Отчеты: 33

- Пол: Женский

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #63

savl1 писал(а) 16 сен 2024, 18:19:Евгений Вадимович собственной персоной:

Попросили разрешения сфотографировать? :)

- luchar

- почетный путешественник

- Сообщения: 2007

- Регистрация: 09.01.2013

- Город: Москва

- Благодарил (а): 518 раз.

- Поблагодарили: 680 раз.

- Возраст: 64

- Страны: 19

- Отчеты: 33

- Пол: Женский

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #64

luchar писал(а) 20 сен 2024, 21:12:Попросили разрешения сфотографировать? :)

Разумеется. Всё корректно, всё по-честному:)

luchar писал(а) 20 сен 2024, 18:37:Екатеринбург, знала, что вам не понравится -- вы же не любите конструктивизм

Да Вы знаете - там далеко не конструктивизмом единым... Я когда рассказ писал, впечатления систематизировал, "обновил", "вспомнил всё" - и понял, что вполне себе ничего город. Нет, конечно, это не Самара и не Иркутск, но на другом сайте я даже вступился за Екатеринбург, потому что не приемлю односторонние "чёрно-белые" мнения. Одно дело, когда я пишу, что он не очень интересен - и это так, другое - когда говорят, что там вообще ничего нет, что он слишком "разнопёрый", без своего "лица", что "небоскрёбы" "забивают" всё остальное - тут уж пришлось даже попротиворечить, отчасти даже в пику самому себе. Потому что истина всегда не "с краю", а на "золотой середине".

Maghreb писал(а) 20 сен 2024, 14:51:"На природу", в окрестности у нас не выехали никуда, на Чусовую, например?

Нет. Природа не входит в число моих приоритетных туристических интересов, за очень редкими исключениями.

Правда, именно про Чусовую я думал, но в контексте Перми, мне Пермский край вообще на душу лёг, в отличие от Урала...

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 46956

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1210 раз.

- Поблагодарили: 10633 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 136

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #65

savl1 писал(а) 21 сен 2024, 21:36:Всё корректно, всё по-честному

Здорово. Я бы растерялась и смутилась. :)

savl1 писал(а) 21 сен 2024, 21:36:Я когда рассказ писал, впечатления систематизировал, "обновил", "вспомнил всё" - и понял, что вполне себе ничего город

Такое тоже бывает. У меня был случай, когда город категорически не понравился. Не сложился у нас с ним роман. Хотя был один момент. Мы шли с мужем по улице, усаженной платанами, с брусчаткой, и я ему говорю: "У меня в голове крутится одна песня". Она мне: "Стоп! Не говори!" и... стал напевать именно эту песню. На французском, французского исполнителя. :) А потом, дома, по фотографиям я поняла, что мне нравится этот город. В каждом городе что-то есть, надо только суметь это найти.

- luchar

- почетный путешественник

- Сообщения: 2007

- Регистрация: 09.01.2013

- Город: Москва

- Благодарил (а): 518 раз.

- Поблагодарили: 680 раз.

- Возраст: 64

- Страны: 19

- Отчеты: 33

- Пол: Женский

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #66

..........

Екатеринбургский завод просуществовал сравнительно недолго: в 1737 году произошёл сильный пожар, после чего были остановлены его доменные печи, и чугун стали привозить с других уральских заводов: сначала с Верх-Исетского, а потом с Каменского. Затраты при этом, естественно, выросли, что привело к сокращению железоделательного производства, которое окончательно прекратилось в начале 19 века. Но к этому времени Екатеринбург из "железной столицы" Урала уже превратился в "столицу" монетную.

Ещё в 1725 году с позволения Петра I при Екатеринбургском заводе заработал Монетный, или Платный двор - второе название произошло (никоим образом не от слова "платить") оттого, что сначала завод изготавливал медные платы - монеты квадратной формы, номинал которых соответствовал реальной стоимости меди в них, поэтому, к примеру, монета в 1 рубль весила более полутора килограммов! Разумеется, это было крайне неудобно, и через 2 года платы перестали чеканить.

До середины 18 столетия Монетный двор выпускал "заготовки" - медные кружки (с ударением на И), которые затем отправляли на Московский монетный двор, где из них изготавливали "настоящие" деньги. А с 1755 года начали чеканить уже собственные "официальные" монеты, которые помечались буквами "ЕМ" (Екатеринбургская монета) на оборотной стороне. До закрытия Монетного двора в 1876 году в Екатеринбурге выпускали около 80% всех медных денег в Российской империи, а их общая сумма оценивается примерно в 150 миллионов рублей! Попутно Монетный двор изготавливал и другую, "непрофильную" медную продукцию по заказам, как, например, медную посуду, колокола, печати, медали, бляхи, жетоны и даже листовую медь для производства артиллерийских капсюлей.

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

В 1876 году Монетный двор был закрыт (в дальнейшем чеканка денег производилась в основном в Санкт-Петербурге), а "дворовые" постройки передали железнодорожным мастерским Уральской горнозаводской железной дороги (после революции преобразованных в вагоноремонтный завод), а в 1940-х годах демонтировали. О них сейчас напоминает лишь одинокий грот на правом берегу Исети недалеко от Плотинки...

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

... а также несколько ворот в ограде, которой в середине 19 века была окружена вся территория Монетного двора:

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

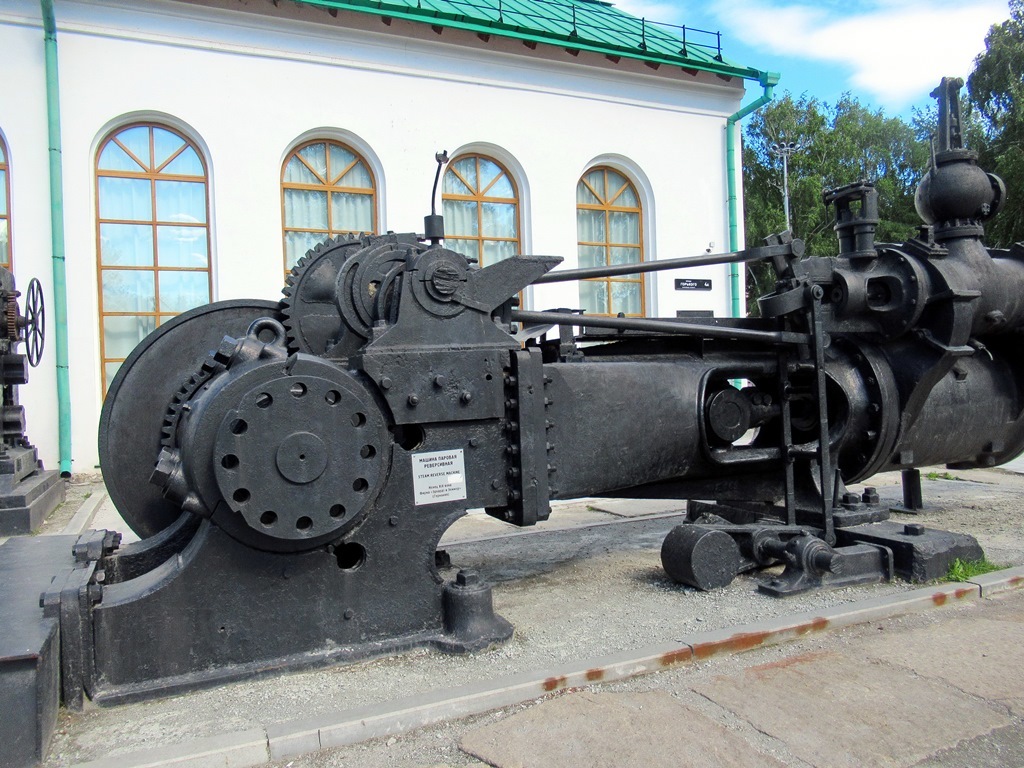

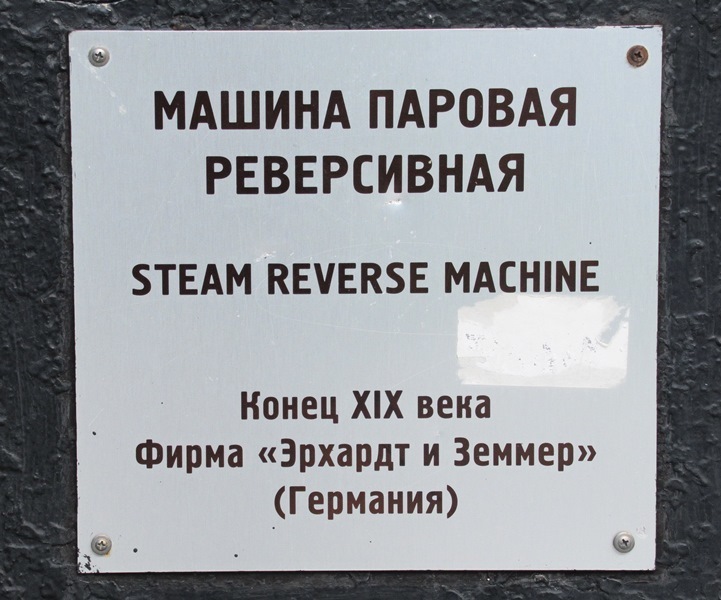

Зато сохранились несколько корпусов располагавшейся рядом Казённой механической фабрики, в которых сейчас размещаются несколько музеев, а рядом устроен так называемый Исторический сквер, где выставлена техника уральских заводов 19-20 столетий:

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Екатеринбургский завод просуществовал сравнительно недолго: в 1737 году произошёл сильный пожар, после чего были остановлены его доменные печи, и чугун стали привозить с других уральских заводов: сначала с Верх-Исетского, а потом с Каменского. Затраты при этом, естественно, выросли, что привело к сокращению железоделательного производства, которое окончательно прекратилось в начале 19 века. Но к этому времени Екатеринбург из "железной столицы" Урала уже превратился в "столицу" монетную.

Ещё в 1725 году с позволения Петра I при Екатеринбургском заводе заработал Монетный, или Платный двор - второе название произошло (никоим образом не от слова "платить") оттого, что сначала завод изготавливал медные платы - монеты квадратной формы, номинал которых соответствовал реальной стоимости меди в них, поэтому, к примеру, монета в 1 рубль весила более полутора килограммов! Разумеется, это было крайне неудобно, и через 2 года платы перестали чеканить.

До середины 18 столетия Монетный двор выпускал "заготовки" - медные кружки (с ударением на И), которые затем отправляли на Московский монетный двор, где из них изготавливали "настоящие" деньги. А с 1755 года начали чеканить уже собственные "официальные" монеты, которые помечались буквами "ЕМ" (Екатеринбургская монета) на оборотной стороне. До закрытия Монетного двора в 1876 году в Екатеринбурге выпускали около 80% всех медных денег в Российской империи, а их общая сумма оценивается примерно в 150 миллионов рублей! Попутно Монетный двор изготавливал и другую, "непрофильную" медную продукцию по заказам, как, например, медную посуду, колокола, печати, медали, бляхи, жетоны и даже листовую медь для производства артиллерийских капсюлей.

В 1876 году Монетный двор был закрыт (в дальнейшем чеканка денег производилась в основном в Санкт-Петербурге), а "дворовые" постройки передали железнодорожным мастерским Уральской горнозаводской железной дороги (после революции преобразованных в вагоноремонтный завод), а в 1940-х годах демонтировали. О них сейчас напоминает лишь одинокий грот на правом берегу Исети недалеко от Плотинки...

... а также несколько ворот в ограде, которой в середине 19 века была окружена вся территория Монетного двора:

Зато сохранились несколько корпусов располагавшейся рядом Казённой механической фабрики, в которых сейчас размещаются несколько музеев, а рядом устроен так называемый Исторический сквер, где выставлена техника уральских заводов 19-20 столетий:

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 46956

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1210 раз.

- Поблагодарили: 10633 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 136

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #67

Здесь же установлен ещё один памятник основоположникам Екатеринбурга, но уже более высокого ранга, нежели "простые инженеры" Г. В. де Геннин и В. Н. Татищев - царской чете Петру I и его супруге Екатерине I:

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 46956

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1210 раз.

- Поблагодарили: 10633 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 136

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #68

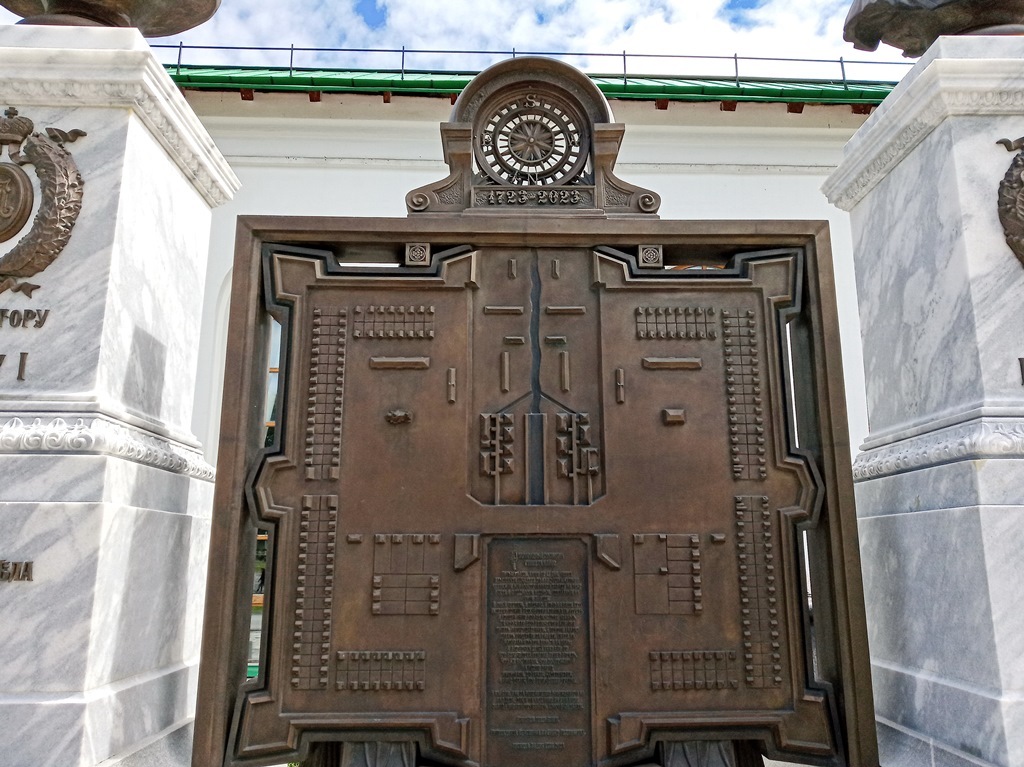

А между ними - снова план Екатеринбургского завода-крепости:

...

Почти рядом с памятником де Геннину и Татищеву, там, где её, казалось бы, меньше всего стоило ожидать, стоит ... самая настоящая Водонапорная башня, возведённая в начале 1890-х годов при упомянутых выше железнодорожных мастерских для противопожарных целей. Когда же после войны мастерские переехали, башню стали использовать в качестве ... жилого дома: на каждый из её двух этажей заселили по семье (электричество внутри имелось, отопление тоже - за счёт расположенной с внешней стороны трубы с заводским паром, а вот, простите, в "удобства" приходилось бегать на улицу - во двор, равно как и за водой к ближайшей колонке), причём "квартиры" даже имели свои номера: 30 и 31:) Башня была "обитаема" почти 20 лет и окончательно расселена лишь в 1966 году!

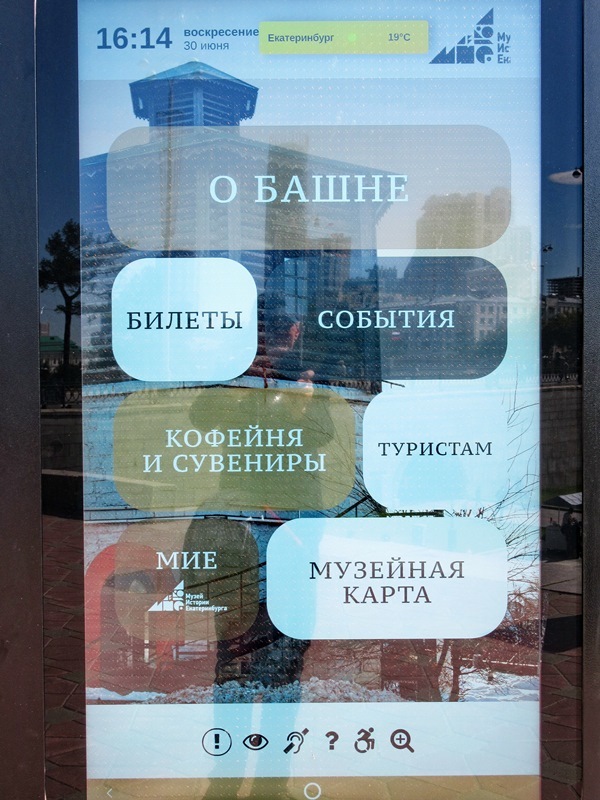

В 1973 году, когда отмечалось 250-летие Свердловска, башню отремонтировали, заменили все деревянные части и открыли на первом этаже сувенирный магазин, который, впрочем, долго не просуществовал, после чего башня превратилась в "подсобку", где хранили лопаты и мётлы для уборки Исторического сквера, а также ... транспаранты для демонстраций. В середине 1980-х в ней работала экспозиция "Метальная лавка", но затем потребовался очередной ремонт и замена лестницы, ведущей на второй этаж, и лишь в 2018 года башня, наконец, открылась "на постоянной основе": на первом этаже разместились кофейня и сувенирная лавка, а а втором - небольшой музей, посвящённый истории самой башни и Исторического сквера.

Но даже без всякого музея бывшая Водонапорная башня является настоящим украшением нынешнего "комплекса" Плотинки (а уж для в целом бедного на историческое наследие Екатеринбурга это вообще настоящее сокровище):

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 46956

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1210 раз.

- Поблагодарили: 10633 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 136

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #69

...

Река Исеть к югу от Плотинки до Каменного моста (о нём - чуть дальше) полностью облагоустроена (искренне не знаю, брать это слово в кавычки или нет) и представляет собой длинный бассейн правильной прямоугольной формы, "одетый" в каменные берега (естественно, с проточной водой. потому что саму реку никто не отменял):

В 2013 году в центре бассейна был установлен светомузыкальный фонтан, который включается в полдень и сначала работает в обычном режиме, а вечером начинает светиться и петь (это действо я покажу позже):

Другой, правый (но по карте - левый) берег Исети формально тоже входит в состав Исторического сквера, но смотреть там, честно говоря, особо нечего - разве что макет Екатеринбургской крепости, который я показал выше, и выставленную на Геологической аллее коллекцию больших камней, представляющих различные уральские горные породы (но это надо быть большим любителем "темы" или разбираться в ней, а так - валуны валунами):

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 46956

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1210 раз.

- Поблагодарили: 10633 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 136

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #70

Хотя нет, здесь имеется ещё одно здание, претендующее на историчность - комплекс бывшего госпиталя Екатеринбургского завода (впоследствии - богадельня с домовой церковью), который уже в наше время был преобразован в Музей изобразительных искусств и выглядит новодел новоделом:

Купол, возвышающийся над зданием, принадлежит не домовому храму, который не сохранился, а расположенной в паре кварталов отсюда колокольне церкви Большой Златоуст - на следующем снимке, сделанном немного с другой перспективой, это заметно лучше:

К музею через Исеть ведёт чисто функциональный, абсолютно без "изюминки" (вот сделали б хоть немного "горбатеньким" - как бы он "заиграл"!), мост, прозванный Мостом влюблённых (опять же, даже за влюблённых обидно - могли бы для них что-то поинтереснее придумать...):

А вот за ним (после чего река снова становится "нормальной" рекой) расположен Каменный (так он и называется, хотя сложен действительно из камня) мост, сооружённый в 1840-1844 годах на месте пришедшего в негодность деревянного главным архитектором Екатеринбургских заводов Эрнстом Христианом Георгом Сарториусом. Он стал первым каменным мостом в Екатеринбурге через реку Исеть (появившийся раньше него Царский был перестроен в камне только в 1890 году) и с тех пор практически не изменился, сохранив свой аутентичный облик; более того, смотрится он даже намного старше своих лет: смотрите, какая колоритная грубая кладка; скажи мне, что это какой-нибудь 17-18 век - я бы искренне поверил:)

Вот только снимать его отсюда плохо, потому что при солнце он в любое время дня получается "против света", а с другой стороны начинаются прибрежные заросли, и вид теряется. Только вот если с самого краешка, где ещё можно как-то спуститься к воде (потом снова можно будет, но уже далековато от моста):

В общем, если в сегодняшнем Екатеринбурге и есть что-то не просто по факту историческое, но и выглядящее как историческое - это, прежде всего, Каменный мост:)

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 46956

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1210 раз.

- Поблагодарили: 10633 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 136

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #71

Так, в Екатеринбурге нет ни одного целого квартала из домов до 20-х гг. XX века (чтобы все 4 стороны квартала уцелели).

Но у нас очень хорошо с конструктивизмом. Просто заповедник.

Дело не в том, какую дорогу мы выбираем, дело в том, что внутри нас, это заставляет нас выбирать дорогу (с)

-

Maghreb - активный участник

- Сообщения: 727

- Регистрация: 10.10.2010

- Город: Екатеринбург

- Благодарил (а): 86 раз.

- Поблагодарили: 58 раз.

- Возраст: 49

- Страны: 41

- Отчеты: 1

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #72

Maghreb писал(а) 23 сен 2024, 13:50:Но у нас очень хорошо с конструктивизмом. Просто заповедник.

Мы с дочкой случайно туда забрели. Ноябрь-месяц, погода соответствующая. Приехали на спектакль, времени на город мало. Просто пошли куда-то. Ну, хотела посмотреть "ананас", конечно. Как-никак Норман Фостер. И вышли на конструктивистский квартал!! Только потом я узнала, что Екатеринбург -- именно заповедник конструктивизма.

- luchar

- почетный путешественник

- Сообщения: 2007

- Регистрация: 09.01.2013

- Город: Москва

- Благодарил (а): 518 раз.

- Поблагодарили: 680 раз.

- Возраст: 64

- Страны: 19

- Отчеты: 33

- Пол: Женский

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #73

* * * * * * * * * *

Строительство заводской плотины на реке Исети привело к образованию большого пруда, названного Городским. Он сохранился до нашего времени, хотя вид его берегов сильно изменился, и когда я показывал своим друзьям сделанные здесь фотографии, их реакция была примерно одинаковой: "о, это прям Гонконг" (как вариация - Шанхай).

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

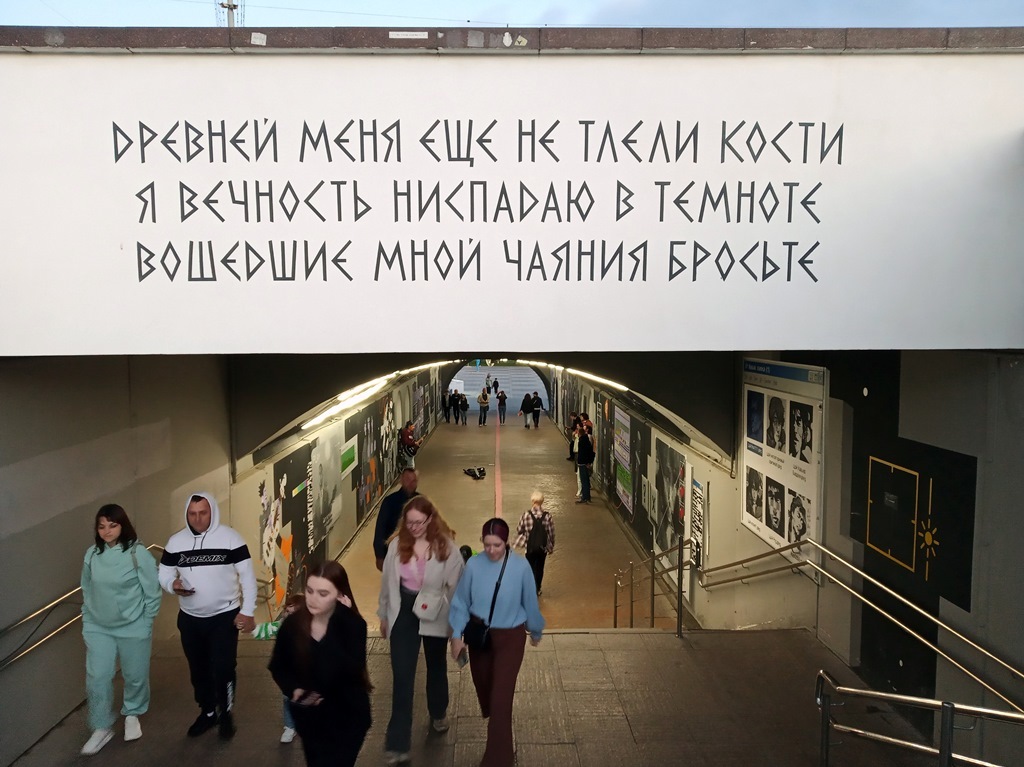

От Плотинки, по которой сегодня проходит оживлённый и широкий проспект Ленина, пройти к Городскому пруду проще всего через пешеходный тоннель, открытый в канун 300-летия Екатеринбурга и получивший название Рок-перехода: он посвящён ставшему знаменитым на всю страну в конце 80-х Свердловскому рок-клубу. И не только - к примеру, много места (в буквальном смысле, поскольку речь идёт об "оформлении" стен) отдано Виктору Цою.

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Строительство заводской плотины на реке Исети привело к образованию большого пруда, названного Городским. Он сохранился до нашего времени, хотя вид его берегов сильно изменился, и когда я показывал своим друзьям сделанные здесь фотографии, их реакция была примерно одинаковой: "о, это прям Гонконг" (как вариация - Шанхай).

От Плотинки, по которой сегодня проходит оживлённый и широкий проспект Ленина, пройти к Городскому пруду проще всего через пешеходный тоннель, открытый в канун 300-летия Екатеринбурга и получивший название Рок-перехода: он посвящён ставшему знаменитым на всю страну в конце 80-х Свердловскому рок-клубу. И не только - к примеру, много места (в буквальном смысле, поскольку речь идёт об "оформлении" стен) отдано Виктору Цою.

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 46956

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1210 раз.

- Поблагодарили: 10633 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 136

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #74

Ну, если совсем честно, большого впечатления Рок-переход не произвёл: может, стиль оформления не "мой", а может, потому что особым фанатом свердловских музыкантов (за редкими исключениями, и то не в виде имён, а отдельных композиций) я никогда не был...

phpBB [media]

Но вернёмся к Городскому пруду - кстати, любопытно, что вскоре после его образования появилась специальная должность - смотритель (или сторож) Городского пруда, главной задачей которого было следить за уровнем воды, и когда тот повышался, бить в набат, дабы городские (тогда ещё - заводские) жители немедленно бежали укреплять плотину.

Сначала пруд имел чисто утилитарное - так сказать, гидротехническое - назначение, и только в середине 19 века возле него - и то не везде, а сперва лишь на западном берегу, где к тому времени уже стояли Дом Главного горного начальника и особняк купца Пшеничникова, была сооружена каменная набережная. Но настоящие "общественные пространства" вокруг пруда стали появляться лишь спустя столетие, когда были построены новые набережные, а на них установлены фигуры сталеваров и спортсменов. Согласно городским легендам (а может, и не очень легендам) на дне пруда до сих пор лежат памятники, которые, будучи признаны "идеологически неправильными", сбрасывались в воду: к таковым, в частности, относят бюсты Петра I и Екатерины I, поставленные в 1886 году близ Плотинки и "свергнутые" сразу после революции (уже в наше время в рамках восстановления исторической справедливости они - конечно, в виде плюс-минус копий - были воссозданы в Историческом сквере у стен Музея архитектуры и дизайна - я их показал выше), а спустя 10 лет их судьбу повторил памятник "Освобождённому труду", прозванный в народе "Ванькой Голым", поскольку изображал обнажённого мужчину. Также утверждают, что в пруду долгое время лежали россыпи обточенных полудрагоценных камней, которые сбрасывала в виде отходов производства стоявшая на Плотинке гранильная фабрика.

Правда, если говорить честно, главный екатеринбургский водоём меня всё же не впечатлил - да, столь огромное водное пространство в центре города видеть непривычно, но ничего особо интересного (Дом Н. И. Севастьянова, о котором речь пойдёт дальше - отдельная история) я для себя - в рамках своих интересов, конечно, там не нашёл. Хотя большая вода в большом городе - это в любом случае всегда приятно...

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 46956

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1210 раз.

- Поблагодарили: 10633 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 136

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #75

Кстати, вместо сброшенных в воду "царских" бюстов в советские годы были установлены новые, "идеологически верные" - главного "певца Урала" Павла Петровича Бажова...

... и уроженца Верхотурского уезда писателя Дмитрия Наркисовича (каюсь, вот только сейчас узнал его отчество...) Мамина-Сибиряка.

В южной части пруда расположены две ажурные металлические беседки-ротонды; в одной (левой по карте) стоит "общественный" рояль для всех желающих, но эта беседка сейчас обмотана "строительной" запретительной лентой и закрыта, а вот правая совершенно свободна и доступна:

А ещё по обеим сторонам Исети южнее Плотинки можно увидеть загадочные памятники в виде причудливо скрученных узлов, которые, как выяснилось, символизируют - согласно официозу - "разорванные цепи пролетариата":

А это, видимо, тот самый пролетариат, который ещё только готовится "разорвать цепи":

Но мне больше нравится другая версия, по которой композиции демонстрируют качество уральского металла знаменитой марки "Старый соболь", из которого раньше действительно можно было завязывать узлы в холодном виде - образцы таковых, как пишут, имеются в краеведческих музеях Нижнего Тагила и того же Екатеринбурга.

Ну а поскольку всё равно ничего не понятно, то не удивительно, что горожане как только их не называют (чаще всего, как я прочитал - фигами, но не теми, что инжир, а теми, что из трёх пальцев, то есть кукишами) ... В общем, мораль такая: предмет искусства должен быть понятен "широким массам", а в противном случае он рискует оказаться в числе "мемов", и не всегда приятных и приличных...

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 46956

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1210 раз.

- Поблагодарили: 10633 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 136

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #76

savl1 писал(а) 23 сен 2024, 20:21:Рок-переход

А вот этот переход я не видела. Заволновалась -- как могла пропустить? Оказывается, его сделали только в 2023 году. А я была в 2022. Есть повод ещё съездить. И посмотреть недосмотренное конструктивистское -- белую башню, например, или детский сад.

- luchar

- почетный путешественник

- Сообщения: 2007

- Регистрация: 09.01.2013

- Город: Москва

- Благодарил (а): 518 раз.

- Поблагодарили: 680 раз.

- Возраст: 64

- Страны: 19

- Отчеты: 33

- Пол: Женский

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #77

luchar писал(а) 23 сен 2024, 21:38:А вот этот переход я не видела. Заволновалась -- как могла пропустить? Оказывается, его сделали только в 2023 году. А я была в 2022. Есть повод ещё съездить. И посмотреть недосмотренное конструктивистское -- белую башню, например, или детский сад.

Переход сделан лет как 20. Просто, когда вы были в 2022 г. у него было "естественное" оформление - то есть всякие ушлёпки, поклонники цоя от руки расписали его (граффити по белой штукатурке). Видимо, чтобы предотвратить впредь вандализм, власти решили загодя расписать "под цоя" за малолетних дебилов + поставили камеры, чтобы отслеживать, если начнут расписывать поверх "официоза". Это сделали к 300-летию города, в 2023 г.

Вообще, у нас с этим в городе напряг - полная распущенность, граффити разрисован весь центр. Не пишут пока ещё на администрации и на ФСБ.

Сам переход - историческое сооружение, ровесник плотины. Это один из двух основных каналов, по которым проходила вода и приводила в движение механизмы завода (молоты). То, где сейчас основной водоспуск - служил только весной, чтобы сбросить лишнюю воду.

Дело не в том, какую дорогу мы выбираем, дело в том, что внутри нас, это заставляет нас выбирать дорогу (с)

-

Maghreb - активный участник

- Сообщения: 727

- Регистрация: 10.10.2010

- Город: Екатеринбург

- Благодарил (а): 86 раз.

- Поблагодарили: 58 раз.

- Возраст: 49

- Страны: 41

- Отчеты: 1

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #78

..........

На берегу Городского пруда находится и главная, да и, честно говоря, единственная по-настоящему значительная архитектурная достопримечательность Екатеринбурга - Дом предпринимателя, владельца золотых приисков и мануфактур, горного инженера по образованию Николая Ивановича Севастьянова. Первое здание на этом месте упоминается ещё в 1817 году, потом оно сменило несколько владельцев и, наконец, перешло к Н. И. Севастьянову, который в 1866 году полностью перестроил его, придав дому истинно "дворцовый" облик в стиле эклектики с ярко выраженными неоготическими мотивами. Впрочем, его надо не описывать, а смотреть, поскольку особняк Севастьянова ослепительно красив и, на мой взгляд, как раз и замыкает тот самый "третий угол" "золотого уральского треугольника" наравне с Невьянской башней и Верхотурским кремлём (при этом я никоим образом не свожу только к нему весь исторический Екатеринбург).

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

На берегу Городского пруда находится и главная, да и, честно говоря, единственная по-настоящему значительная архитектурная достопримечательность Екатеринбурга - Дом предпринимателя, владельца золотых приисков и мануфактур, горного инженера по образованию Николая Ивановича Севастьянова. Первое здание на этом месте упоминается ещё в 1817 году, потом оно сменило несколько владельцев и, наконец, перешло к Н. И. Севастьянову, который в 1866 году полностью перестроил его, придав дому истинно "дворцовый" облик в стиле эклектики с ярко выраженными неоготическими мотивами. Впрочем, его надо не описывать, а смотреть, поскольку особняк Севастьянова ослепительно красив и, на мой взгляд, как раз и замыкает тот самый "третий угол" "золотого уральского треугольника" наравне с Невьянской башней и Верхотурским кремлём (при этом я никоим образом не свожу только к нему весь исторический Екатеринбург).

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 46956

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1210 раз.

- Поблагодарили: 10633 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 136

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #79

Стиль окружающей особняк металлической ограды (особенно ворот) соответствует готическому духу самого здания:

И опять ротонда на Городском пруду создаёт изящную "рамку" для панорам:

В 1870-х годах Н. И. Севастьянов получил повышение по службе и переехал в Санкт-Петербург (где вскоре и скончался), а его "дворец" за 40 тысяч рублей выкупила городская казна, после чего в нём разместился Окружной суд, который проработал там до самой революции.

Разумеется, столь заметная достопримечательность тоже не обошлась без "своих" легенд; согласно одной из них, Севастьянов хотел возвести над угловой ротондой золотой купол, но поскольку в те времена золотить разрешалось только (так пишут!) церковные купола, ему отказали, а в наказание за гордыню обязали ходить в ближайший храм в чугунных галошах - и таким образом учиться смирению. Конечно - на мой взгляд - эта легенда является чистым вымыслом (по крайней мере, в части чугунных галош), но она продолжает жить и, думаю, переживёт ещё, как минимум, нас с вами:)

...

Рядом с Домом Севастьянова находится ещё одно здание 19 столетия, построенное в 1820-1821 годах - Аптека горного ведомства (сегодня в нём размещается Музей истории камнерезного и ювелирного искусства):

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 46956

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1210 раз.

- Поблагодарили: 10633 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 136

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #80

Перед ним расположен (на снимке видна его верхняя часть) памятник 37-му Екатеринбургскому пехотному полку, образованному в 1796 году по указу царя Павла I (тогда он назывался мушкетёрским), который участвовал почти во всех сражениях времён царской России и был расформирован после революции. Первый памятник полку был установлен ещё в 1859 году там, где когда-то стояла походная церковь мушкетёрского полка, но при советской власти его снесли и воссоздали - уже на новом месте - в начале нашего века.

..........

Сейчас мы немного прогуляемся вдоль западного берега Городского пруда...

... где находятся особняки 19 столетия. Первый из них - построенный в начале 1830-х годов Дом купца И. Г. Пшеничникова в стиле классицизма. Он сдавался в аренду, и одно время в нём располагалась служебная резиденция Главного лесничего горных заводов, чьей задачей было следить за расходованием древесины в горных округах и заниматься охраной и восстановлением окрестных лесов.

А следом за ним стоит очень похожий (поскольку его строил - как, кстати, и Аптеку горного ведомства - тот же архитектор Михаил Павлович Малахов) Дом Главного горного начальника с трёхъярусным портиком и мезонином:

* * * * * * * * * *

Что касается прочих городских достопримечательностей ... они, безусловно, имеются, но очень "некрупного пошива" (уникальный Шигирский идол, хранящийся в Музее истории и археологии Урала, являющийся древнейшей в мире сохранившейся деревянной скульптурой, которая чуть ли ни втрое старше египетских пирамид - её возраст оценивается примерно 12-ю тысячелетиями - стоит особняком и ни с кем не конкурирует). Как я уже говорил, я всегда считал, что в Екатеринбурге туристу делать особо нечего, и теперь, хорошо изучив его, "пройдясь" по карте практически по каждой улице его исторического центра, а потом по многим из них вживую, убедился в этом "на практике". Этим мнением я никоим образом не хочу никого - особенно горожан - обидеть, но, как говорится, истина дороже: для нас, путешественников, честность друг перед другом всегда должна стоять выше "политкорректности" по отношению к жителям мест, которые мы посещаем (как оставляя отзыв на понравившуюся гостиницу, мы не стараемся польстить её хозяевам, а рассказываем всё, как есть, и даже если мы обнаружили всего одну "помарку", наш долг предупредить о ней, потому что для кого-то именно она может оказаться значимой).

Туристически Екатеринбург (как и Ульяновск, в котором я только что побывал) полон ложных стереотипов, повторяемых "из уст в уста" (а по нынешним реалиям - "из блога в блог"), которые в числе главных здешних "маст си" непременно называют "небоскрёб "Высоцкий" со смотровой площадкой и одноимённым музеем, "Ельцин-центр", "Храм на крови" и даже - хотя и реже - "Гринвич". На мой же взгляд, ни одно из названных мест не является "обязательным" (даже при всей условности этого слова в туризме) "для всех и каждого" - у меня, к примеру, все они не вызвали ни малейшего интереса, и если не увидеть возвышающегося над всей центральной частью города "Высоцкого" невозможно при всём желании, то без всех остальных я прекрасно обошёлся (а от столь помпезных храмов, как "На крови", мне хочется бежать как можно дальше после первого взгляда на них ещё издали).

Так что не о них пойдёт мой рассказ о Екатеринбурге, который, по сути, толком ещё не начинался: всё, что было до сих пор, я отношу к неизбежной вводно-исторической части, столь же неизбежно проиллюстрированной, а "произвольная программа" будет посвящена менее знаковым, но не менее интересным и красивым "объектам", коих в уральской столице предостаточно - просто они не относятся к тем, ради которых стоит сюда ехать, но если уже по какой-то причине вы оказались здесь - "интересностей", как минимум, на 1 день, вы точно найдёте, причём не только архитектурных, но и природных, потому что эффектные Шарташские каменные палатки находятся не просто в самом городе, а совсем недалеко от его центра.

...

Ну а поскольку явных "лидеров" среди екатеринбургских достопримечательностей (кроме Дома Севастьянова, но его я уже показал) нет, моя задача упрощается: я могу ничего не систематизировать, не выстраивать "заумную" линию повествования "от главного ко второстепенному" и позволить себе полную спонтанность: что утром придёт в голову - о том днём и напишу:)

А начну я по традиции с отеля, в котором жил - огромной гостиницы "Большой Урал" (ооо, он действительно очень большой!), построенной ещё в начале 1930-х годов, когда Свердловск являлся крупным промышленным и административно-хозяйственным, а значит, и "командировочным" центром, и "Большому Уралу" предстояла роль этакого "лица города": в нём останавливались Хрущёв, Ричард Никсон, Джавахарал Неру, Фидель Кастро, Борис Пастернак, Белла Ахмадулина, Константин Симонов, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Фазиль Искандер, Булат Окуджава, Александр Твардовский, Людмила Зыкина...

Изначально гостиница планировалась как комплекс из двух корпусов, но даже при том, что второй так и не был построен, "Большой Урал" стал крупнейшим на всём Урале. В конце 1930-х - начале 1940-х годов его главный фасад был реконструирован и украшен балюстрадами, гипсовыми статуями, вазонами и лепными украшениями. "Скромное обаяние" присутствовало и внутри: широкая парадная лестница с красными ковровыми дорожками в обрамлении двух лифтовых шахт, просторные холлы между пролётами, обставленные живыми растениями и представляющие собой "зимние сады в миниатюре", везде много объёма, много пространства, много монументализма и ... минимум нарочитой помпезности. А в 1974 году зданию гостиницы был присвоен статус памятника архитектуры федерального значения.

К сожалению, это не помогло, и в дальнейшем (скорее всего, уже в 90-х) начался упадок: сейчас от прежнего шика остались только те самые "объёмы", да и то не все: половина (а то и больше) корпуса закрыта в связи с явно аварийным (как видится это снаружи) состоянием, лифты давно не работают, а мебель последний раз менялась, наверное, ещё во времена СССР (сантехника если и "моложе", то ненамного), от знаменитого когда-то на весь Свердловск ресторана остались одни воспоминания, и даже Минералогический музей, работавший здесь с 2000 года, через 15 лет был закрыт.

И всё же - если никто не испугается риском подниматься пешком на верхние этажи (первый раз меня поселили на 4-ом, а второй, видимо, уже как "заслуженного ветерана" - на 1-ом, то есть это всегда лотерея) и не побрезгает "антуражем второй свежести", я могу искренне порекомендовать остановиться именно в "Большом Урале", поскольку для того есть довольно веские основания. Во-первых, это цена - явно ниже "среднегостиничной" по нынешним временам, а если грамотно распорядится акциями, промо-кодами и кэшбэками, вообще получится очень весёлая - в хорошем смысле - сумма. Во-вторых, "Большой Урал" - единственный отель в самом центре города, не имея в этом конкурентов даже среди более респектабельных и дорогих "собратьев" - он расположен между "Высоцким" и Оперным театром (до обоих - 3 минуты ходьбы) и в шаговой доступности от всех основных достопримечательностей Екатеринбурга (в частности, 10 минут до Плотинки), а также остановки "аэропортовского" автобуса. В-третьих, при всей своей "усталости" он имеет всё необходимое, включая на удивление хороший вайфай и мощный напор воды (причём из обоих кранов), а также круглосуточный ресепшен. Да, в отеле нет кулеров, буфета и завтраков, но совсем рядом находятся сетевые супермаркеты "Монетка" и вездесущая "Пятёрочка", а также целый "букет" неплохих кафе и столовых. В общем, ничего идеального в природе не существует, а плюсы "Урала" явно превосходят его минусы.

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 46956

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1210 раз.

- Поблагодарили: 10633 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 136

- Пол: Мужской

Список форумов ‹ Экс-СССР форум ‹ РОССИЯ форум ‹ Отзывы о путешествиях и отдых в России