В районе 148 км на правой стороне от шоссе стоит часовня в честь иконы Богоматери «Живоносный источник».

Часовня, обозначающая исток Москвы-реки, установлена в 2004 году в честь 200-летия московского водопровода. Автором проекта является архитектор Н. Васнецов, приходящийся правнучатым племянником художнику В. Васнецову. Рядом с часовней есть небольшая парковка, а местность вокруг благоустроена для отдыха с детьми и пикников. Но в тот день никого, кроме нас, не было.

На самом деле часовня обозначает место истока Москвы-реки чисто символически. Официально признанной версии начала реки нет. Одни авторы считают, что она начинается в болоте, расположенном слева от Минского шоссе. Другие называют текущий из болота ручей не Москвой, а Коноплянкой, а Москва-река начинается после выхода из Михалёвского озера, куда Коноплянка впадает через 12 км после часовни.

Как бы то ни было, через ручей перекинут мостик, считающийся первым мостом через Москву-реку. Между прочим, воды под мостом мы не увидели.

От часовни до центра Вязьмы доехали примерно за час, а всего на дорогу из Москвы ушло часа 3. Осмотр достопримечательностей Вязьмы начали с памятника артисту А. Папанову. Актер родился в Вязьме, и здесь в 6 лет впервые вышел на сцену любительского театра. Памятник установили в 2012 году в честь 90-летия Папанова рядом с домом 13 по улице 25 Октября. На этом месте стоял дом, где Папанов провел первые годы жизни.

Многие хотят фотографироваться рядом с артистом, нам тоже пришлось немного подождать, пока памятник "освободится". Правда, мне кажется, с масштабом памятника создатели немного ошиблись. Хотя мой рост ниже среднего, но на скамейке рядом с актером выгляжу совсем мелко.

От памятника мы переехали к площади Ефремова, где оставили машину на небольшой парковке, и до обеда гуляли по центру города пешком. Замечу, кстати, что проблем с парковкой в городе нет, практически везде можно найти место для машины.

В юго-восточном углу пл. Ефремовы расположился местный Биг-Бен - 6-метровые часы. Шпиль башенки часов заканчивается символом, взятым с герба Вязьмы: пушкой, на которой устроилась райская мифическая птица Гамаюн.

В центре площади высится памятник командарму М.Г. Ефремову, именем которого и названа площадь.

Памятник работы знаменитого скульптора Е.В. Вучетича и архитектора Я.Б. Белопольского был установлен в 1946 году и стал первой монументальной скульптурной композицией, посвященной Великой Отечественной войне.

33-я армия под командованием М.Г. Ефремова в начале 1942 года получила приказ овладеть Вязьмой, но попала в окружение и героически оборонялась в течение 3-х месяцев. Тяжелораненый генерал предпочел застрелиться, но не попасть в плен к врагам.

На отливку 18-тонной композиции пошли гильзы, собранные на местах боев в Смоленской и Калужской областях.

Напротив площади Ефремова через ул. Ленина находится образец советского классицизма – кинотеатр «Победа», ныне недействующий.

Слева от кинотеатра стоит памятник «Доблестным предкам», открытый к столетию победы над наполеоновскими войсками.

При советской власти на некоторое время вместо двуглавого орла, разрывающего французское знамя, на постамент водрузили бюст Карла Маркса, но уже в 1962 году гордая птица вернулась на свое место.

За памятником видна Спасская башня, самая древняя из уцелевших строений Вязьмы. В начале 17 века по указанию царя Михаила Романова была построена мощная Вяземская крепость с 6 башнями. Крепость была разрушена французами в 1812 году, и уцелела только угловая Спасская башня. Массивная 3х-ярусная башня с узкими бойницами имеет высоту 25 метров. Толщина стен у основания достигает 6 метров.

В 1836 году по указу императора Николая I Спасскую башню передали Аркадиевскому монастырю. Там она использовалась в качестве склада и погреба.

Первой каменной постройкой Аркадиевского монастыря стал построенный в 1762 году Спасский собор. Собор был сильно поврежден в 1812 году, и до наших дней дошел в виде, полученном после переделки 1833-1834 годов.

Почему-то на Яндекс-картах и на сайте svyatsy.org собор именуется Происхожденским собором - Собором Происхождения Честных Древ Креста Господня. Википедия и другие источники называют собор Спасским. Кроме собора от Аркадиевского монастыря уцелело также двухэтажное здание богадельни, построенное в 1783 году.

Подробно с историей монастыря можно ознакомиться на сайте «Строим монастырь»:

http://stroimmonastir.ru/event/arkadiev ... -v-vyazme/

Далее по ул. Ленина на Соборном холме возвышается главный храм города – Свято-Троицкий собор.

Первое упоминание о деревянном храме во имя Святителя Николая на этом месте относится к 1015 году. Каменный храм был возведен в 1676 году. В наши дни на средства местных благотворителей перед собором построена часовня в честь покровителя вяземской земли, святого чудотворца Аркадия Вяземского. По имени этого святого назывался Аркадиевский монастырь.

В часовне вроде должен находиться камень, на который молился Аркадий. К сожалению и часовня, и сам собор были закрыты. Нам оставалось только обойти собор кругом,

и сфотографировать ещё один вид на Спасский монастырь.

В зеленом здании напротив собора расположились различные церковные учреждения.

От главного храма проходим на главную площадь города. Советская площадь ранее называлась Торговой (Базарной), так как здесь три раза в неделю устраивались ярмарки. Через площадь проходила Старая Смоленская дорога (ныне ул. Ленина), и по ней в сторону Москвы в разные времена двигались вражеские войска. Неудивительно, что на площади много памятников защитникам Отечества. Первым на нашем пути оказалась стела «Вязьма - город воинской славы», водруженная в 2009 году в честь присвоения Вязьме этого звания.

22 октября 1812 года на площади происходили бои Вяземского сражения, в ходе которого русские войска под командованием М.А. Милорадовича выбили французов из города. Особо отличился при этом Перновский полк, почти половина гренадеров которого погибла. В октябре 1912 года на площади была торжественно открыта колонна в честь Перновского полка.

В нескольких метрах от памятника Перновскому полку, рядом с храмом Рождества Богородицы, в 2012 году был установлен памятник «Сердце матери», посвященный современным героям. На сердце из черного гранита нанесены имена и фамилии погибших в локальных конфликтах.

Ещё один памятник погибшим в локальных конфликтах стоит с другой стороны храма.

Церковь Рождества Богородицы, также как и Свято-Троицкий собор, была построена в 17 веке, возможно даже раньше собора. Последняя реставрация проводилась в 60-70-х годах прошлого века. Однако, судя по наклонившемуся кресту, пора приступать к новой реставрации. Особенно наклон креста заметен от железных деревьев, на которых молодожены Вязьмы вешают замочки.

Церковь не действующая, в ней расположен историко-краеведческий музей.

Деревья с замочками находятся в конце аллеи Памяти, проложенной вдоль берега реки Вязьма.

Рядом с мостом через Вязьму, на Старой Смоленской дороге по царскому указу в 17 веке была учреждена таможенная застава. Об этом свидетельствует мемориальная табличка на двухэтажном кирпичном здании.

Это здание построено в начале 20 века. Барельеф на стене изображает почитаемых вяземских мучеников Симеона и Иулианию.

Возвращаясь по Старой Смоленской дороге к Советской площади, прошли мимо памятника лаптю.

Табличка рядом с арт-обьектом поясняет, что этот символ народных традиций напоминает о пути, пройденном Россией от лаптя до космоса.

С другой стороны Советской площади находится городской Дворец Культуры с памятником Ленину перед ним.

Программа осмотра центра города нами была выполнена, и мы решили пообедать перед продолжением маршрута. Во время подготовки к поездке жена выяснила, что в интернете для перекуса в Вязьме рекомендуют 2 точки общепита: «Пицца Марио» и «Ольштын». Ближайшей на нашем пути оказалась «Пицца Марио». Она расположена по адресу ул. Комсомольская, д.1, недалеко от стелы «Вязьма - город воинской славы». Заведение представляет собой столовую самообслуживания. Цены по московским меркам недорогие.

Так порция солянки стоит 96 руб., блинчики с вишней – 64 руб., жаркое из курицы – 120 руб. Обед на двоих обошелся нам в 445 руб.

Подкрепившись, мы направились было к нашей машине, но, проходя мимо Дворца Культуры, заметили на его боковой стене какие-то барельефы. Подошли поближе.

На машине мы доехали до Иоанно-Предтеченского монастыря. Он расположен по адресу ул. Гражданской Войны, 14.

Справа от входа в монастырь находится мозаичное изображение тех же святых князя Симеона и княгини Иулиании Вяземских, что видели на здании, обозначающем таможенную заставу. Из пояснительного текста под мозаикой можно узнать, что они были убиты в 1406 году смоленским князем Юрием Святославовичем, прельстившемся красотой княгини, и пожелавшем насильно овладеть ею.

Монастырь был основан в 1536 году преподобным Герасимом Болдинским. Памятник основателю установлен во дворе монастыря.

Имеется во дворе и колодец со святой водой.

Надвратная церковь Вознесения была построена в 1650 году.

Но главной достопримечательностью Иоанно-Предтеченского монастыря, да и всей Вязьмы является изящная трехшатровая церковь иконы Матери Божией «Одигитрия».

Церковь Одигитрии была построена в первой половине 17 века на средства царя Михаила Романова. Предполагается, что архитектором мог быть Фёдор Конь. Ажурные элементы кокошников и барабанов завораживают. Церковь внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО. В России осталось только несколько шатровых церквей. Увиденные в интернете фотографии храма, стали основным доводом в пользу моего решения поехать в Вязьму.

Изначальное внутреннее убранство храма было уничтожено ещё в 1812 году. При советской власти здесь размещалась спичечная фабрика. Так что современные интерьеры церкви можно считать скромными по сравнению с её внешним видом.

После осмотра монастыря мы направились в Хмелиту, родовое имение Грибоедовых. До Хмелиты от центры Вязьмы 37 км практически по прямой дороге. Примерно треть дороги после пересечения с Минским шоссе, покрыта новеньким асфальтом, по которому можно ехать со скоростью 90-100 км/ч. На остальном участке дороги проводится лишь ямочный ремонт, который не поспевает за вновь образующимися глубокими и широкими ямами. Так что здесь не стоит разгоняться более 60 км/ч. Тем не мы доехали до Хмелиты за 40 минут.

Первым владельцем усадьбы из рода Грибоедовых был стрелецкий полковник Семён Фёдорович. Он являлся одним из приближённых царевны Софьи. Господский дом-дворец, регулярный и пейзажный парки появились при Федоре Алексеевиче Грибоедове. Знаменитый драматург А.С. Грибоедов приходится ему внуком. Затем усадьбой стал владеть дядя драматурга Алексей Федорович. Именно к нему каждое лето приезжал на каникулы юный Саша.

Вход на территорию усадьбы платный. Чтобы просто погулять по парку, нужно заплатить 50 руб. Для посещения музейных экспозиций в разных зданиях нужно приобретать отдельные билеты. Мы взяли единые билеты для прохода во все места, которые нам, как пенсионерам, обошлись по 200 руб. Отдельно пришлось за 100 руб. приобрести право на фотосъёмку внутри помещений.

Осмотр усадьбы решили начать с парка.

Прошли к малому пруду.

Затем подошли к большому пруду.

На схемах усадьбы справа от регулярного парка (если стоять лицом к дворцу) обозначен дуб, которому якобы 800 лет. На самом деле там несколько деревьев.

У дуба с самым толстым стволом сделали фото.

Липам, образующим аллею, ведущую к господскому дому, по 200 лет.

Главный дом усадьбы построен в стиле елизаветинского барокко. Архитектор неизвестен.

Великолепную лестницу охраняют мелковатые львы.

Однако парадным считается не фасад, обращенный к парку, а противоположный.

Перед ним установлена скульптура, изображающая молодого А.С. Грибоедова.

С этой стороны находится и вход в музей. Мемориально-литературная экспозиция «В гостях у А.С. Грибоедова и героев его комедии «Горе от ума» расположилась на 2-ом этаже.

Первая комната – это аванзал. Здесь представлены первое издание «Горя от ума», рукописи, очки Грибоедова и др. экспонаты.

В следующей комнате жил драматург во время приездов к дяде. Стол в этой комнате на самом деле принадлежал Александру Сергеевичу, но находился при его жизни в С-Петербурге, а сюда передан Всероссийским музеем А. С. Пушкина. Пол застлан персидским ковром.

Комната офицера с гусарским мундиром не имеет отношения к семейству Грибоедовых.

В столовой Грибоедовы потчевали гостей. Среди соседей-помещиков были и Якушкины. С И.Д. Якушкиным, будущим декабристом, Саша Грибоедов сдружился. Скатерть, покрывающую обеденный стол, передала в дар музею наследница Якушкиных.

В парадном зале устраивались танцевальные вечера, выступления цыган. Порой Алексей Федорович требовал принести сюда столы для карточной игры. Зал имел выход на парадную лестницу.

Обязательным элементом оформления парадных залов той эпохи были зеркала в золоченых рамах.

Приехавшие в усадьбу гости весело проводили время в голубой гостиной. Гостиную украшает настенное зеркало 18 века, под которым расположилась античная богиня Венеры работы итальянским скульптора К. Фосси.

В мужском кабинете трудился хозяин усадьбы Алексей Федорович. Литературоведы считают, что дядя послужил для Грибоедова прообразом Фамусова. В кабинете рекомендуется обратить внимание на секретер из карельской берёзы и портрет А.В. Суворова, под началом которого служил Алексей Федорович.

Парадная спальная чаще всего использовалась для отдыха особо близких гостей.

Рядом со спальней расположен будуар, или женский кабинет. Здесь хозяйки дома занимались своими делами: прихорашивались, вышивали, рисовали, слушали музыку.

Атмосфера быта юных дворянок воссоздана в комнате барышень. У А.Ф. Грибоедова были 2 дочери - Элиза и Софья. Старшую Елизавету он воспитывал после смерти жены один. Впоследствии Елизавета вышла замуж за генерала И.Ф. Паскевича, и стала к концу жизни графиней Эриванской и княгиней Варшавской.

На первом этаже дома развернута экспозиция «А.С. Грибоедов и его время». Она посвящена жизни и творчеству драматурга. Много материалов о различных постановках «Горя от ума» и о поездках Грибоедова по Востоку.

В единый входной билет входит посещение выставочного зала, расположенного в северо-западном флигеле усадьбы.

Когда мы туда перешли из главного дома, то нам сказали, что зал закрыт, но можно вызвать смотрителя с ключами. Мы решили не ждать смотрителя, а покинули территорию усадьбы, и перешли через дорогу в музей П.С. Нахимова.

Проход в музей Нахимова тоже входит в единый билет. На первом этаже размещены экспонаты, связанные с семьёй адмирала, уроженца Смоленской области.

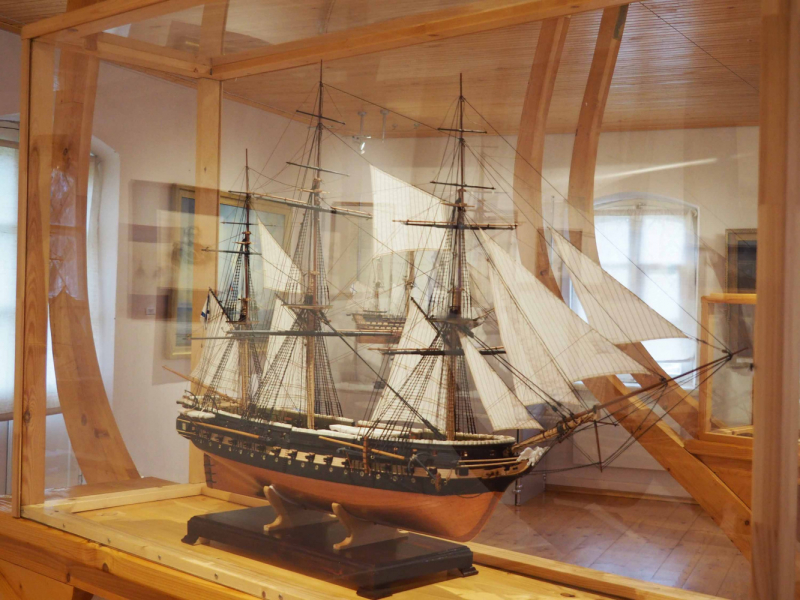

На втором этаже рассказывается о морской службе Нахимова. Здесь представлены модели кораблей, оружие, морские приборы, ордена, обмундирование.

Третьим местом, посещенным нами в этот день, стал Мемориал Памяти воинов Западного и Резервного фронтов «Богородицкое поле». Мемориал находится в 17 км от усадьбы Хмелита. Примерно на полпути до Вязьмы необходимо свернуть направо и проехать 2 км до Богородицкого поля.

В октябре 1941 года в ходе немецкой операции «Тайфун» под Вязьмой было окружено несколько советских армий с численным составом до миллиона бойцов. В ходе двухнедельных боев, большинство наших воинов погибло или попало в плен. Лишь группировка из 80 тысяч с боем прорвалась к своим. Тем не менее, своей героической обороной окруженные войска сорвали планы гитлеровцев по молниеносному захвату Москвы.

В 1993 году на высоком холме Богородицкого поля была установлена стела в честь воинов 2-й дивизии народного ополчения г. Москвы и 200-го отдельного артдивизиона Балтийского флота.

22 июня 2009 года был торжественно открыт мемориал «Богородицкое поле».

На памятных знаках, под которыми покоятся останки павших, нанесены номера полегших здесь соединений. Поисковые работы в этих местах продолжаются, и ежегодно в октябре на поле появляются новые захоронения.

В полукилометре от мемориала в небольшом домике есть музей «Богородицкое поле», посвященный трагическим событиям октября 1941 года. Его можно посетить по единому билету, приобретенному в Хмелите. Но уже темнело, а нам хотелось посетить ещё одно место, поэтому в музей не пошли.

По пути от мемориала к дороге на Вязьму лежит деревня Мартюхи. Во второй половине 90-х годов монахиня Ангелина Нестерова построила на окраине деревни церковь во имя Федора Стратилата, в память своего отца Федора, погибшего здесь в октябре 41-ого.

А в 8 километрах от Мартюхов, слева от дороги на Вязьму, в память о павших строится Спасо-Богородицкий Одигитриевский монастырь. Пока возведен только храм Покрова Пресвятой Богородицы. Несмотря на то что храм только что построен, штукатурка со стен уже обваливается.

Мы останавливались на дороге рядом с храмом, но не стали фотографировать недострой, а лишь перекусили здесь взятыми из дома припасами. Перекус оказался кстати, поскольку из-за пробок на Минском шоссе дорога домой заняла значительно больше времени, часа 4,5.

Вообще, если судить по времени в свойствах сделанных фотографий, то собственно на осмотр достопримечательностей Вяземской земли мы затратили примерно 3,5 часа из общего времени на поездку более 13 часов. Но, тем не менее, впечатления остались только положительные.