«Как я провёл этим летом» ©️ или неспешные прогулки по окрестностям Петербурга в ковидную годину

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Аренда квартиры : Аренда квартиры или апартаментов в России на Суточно.ру

Отели : Поиск и бронирование отелей в России на Островке

Турбазы : Турбазы в России, онлайн бронирование

Авиабилеты : Поиск дешевых авиабилетов по России

Прокат авто : Аренда автомобиля в России

Ж/Д : Поиск и покупка ж/д билетов на поезда в России

Автобус : Поиск и покупка билетов на междугородний автобус в России

Экскурсии и гиды : Экскурсии в городах России, отзывы, оценки

Отели : Поиск и бронирование отелей в России на Островке

Турбазы : Турбазы в России, онлайн бронирование

Авиабилеты : Поиск дешевых авиабилетов по России

Прокат авто : Аренда автомобиля в России

Ж/Д : Поиск и покупка ж/д билетов на поезда в России

Автобус : Поиск и покупка билетов на междугородний автобус в России

Экскурсии и гиды : Экскурсии в городах России, отзывы, оценки

Re: «Как я провёл этим летом» ©️ или неспешные прогулки по окрестностям Петербурга в ковидную годину

Сообщение: #541

В этом году обнаружили рядом с Луговым парком в деревне Низино красивую церковью Святой мученицы царицы Александры, построенную в 1851-54 Штакеншнейдером. Но нигде не нашла информацию по какому поводу и для кого ее возвели. Danet, может быть вам что-то о ней известно?

Последний раз редактировалось Nataly88 17 окт 2021, 10:18, всего редактировалось 1 раз.

- Nataly88

- почетный путешественник

- Сообщения: 2102

- Регистрация: 04.05.2014

- Город: Москва - Протвино

- Благодарил (а): 867 раз.

- Поблагодарили: 765 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 64

- Пол: Женский

Re: «Как я провёл этим летом» ©️ или неспешные прогулки по окрестностям Петербурга в ковидную годину

Сообщение: #542

Nataly88, спасибо за интерес!

Да, известно, мы заезжали к ней и в прошлом году, и этой осенью, внутри не были, но я напишу о ней обязательно.

Да, известно, мы заезжали к ней и в прошлом году, и этой осенью, внутри не были, но я напишу о ней обязательно.

-

Danet - абсолютный путешественник

- Сообщения: 5582

- Регистрация: 07.12.2011

- Город: Санкт-Петербург

- Благодарил (а): 808 раз.

- Поблагодарили: 1246 раз.

- Возраст: 60

- Страны: 86

- Отчеты: 21

- Пол: Женский

Re: «Как я провёл этим летом» ©️ или неспешные прогулки по окрестностям Петербурга в ковидную годину

Сообщение: #543

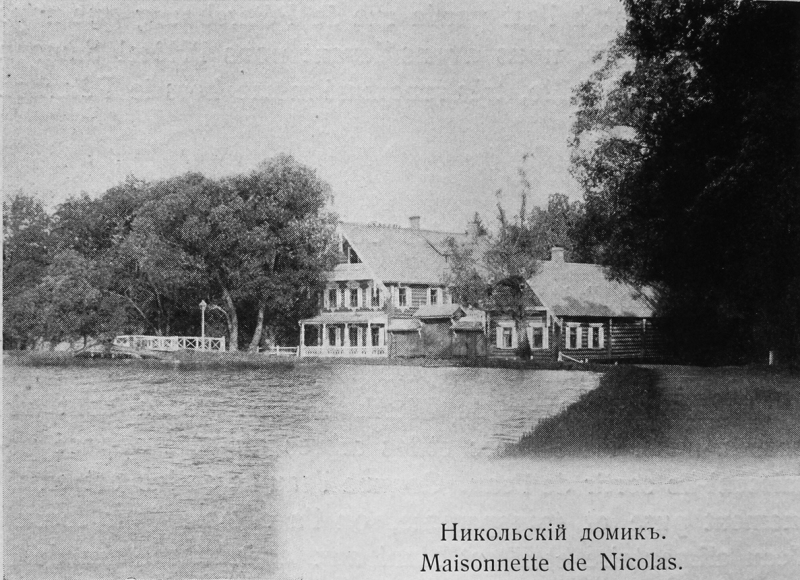

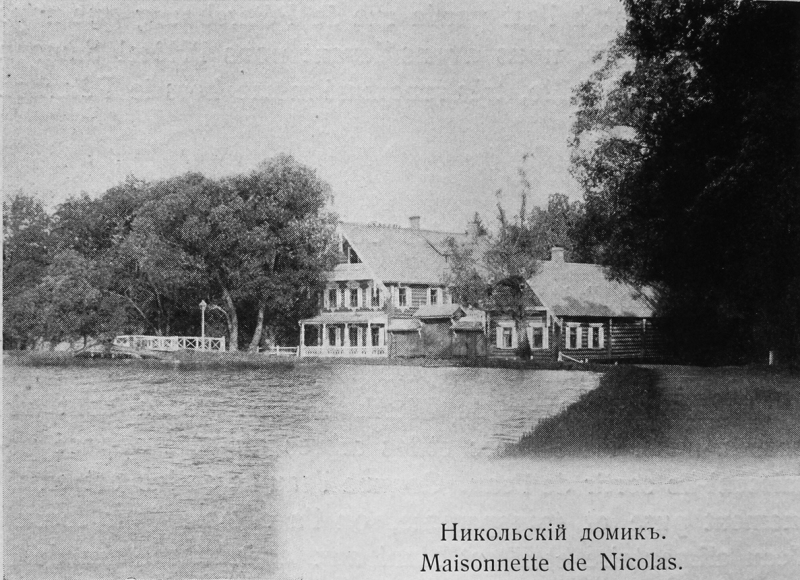

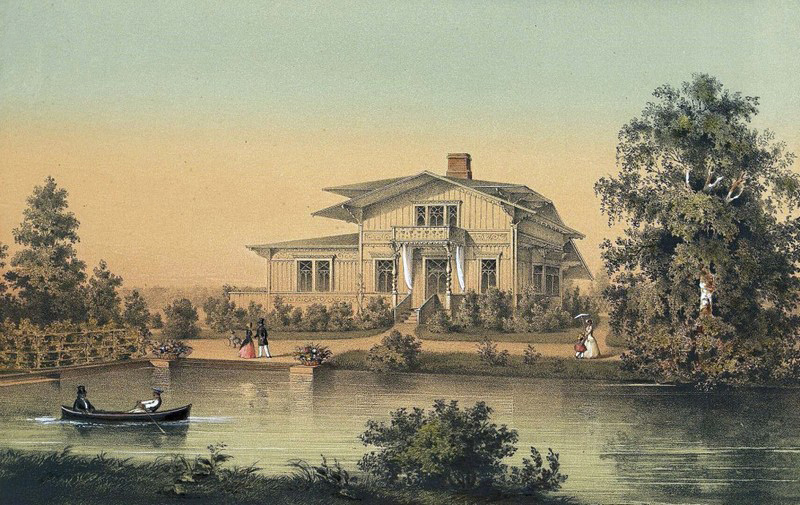

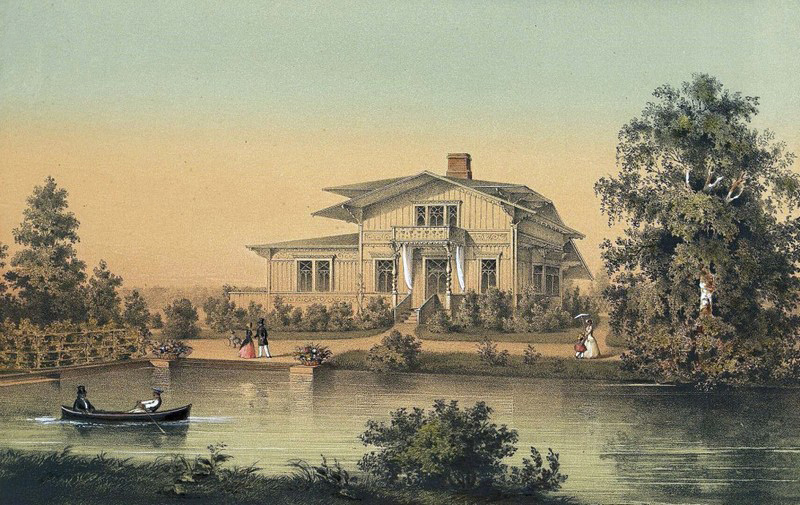

А пока - Никольский домик на одноименном Никольском / Большом запасном пруду

Современное аэрофото - на нём пруд, домик не сохранился

Никольский домик в Луговом парке. Худ. Е. E. Мейер. 1850 г.

Был построен в северной оконечности Лугового парка в 1834 или 1835 году по проекту А.Штакеншнейдера - это была самая старая постройка в парке.

Эскиз архитектора

Так его описывает автор путеводителя, изданного к 200-летию Петергофа (в скобках мои дополнения, из других источников):

«У северного конца (Никольского/Большого Запасного) пруда (у шлюза) стоит красивый двухэтажный сельский домик, носящий название Никольского. Домик этот построен в 1834 г. императором Николаем I сюрпризом для своей супруги, которая любила здесь прогуливаться.

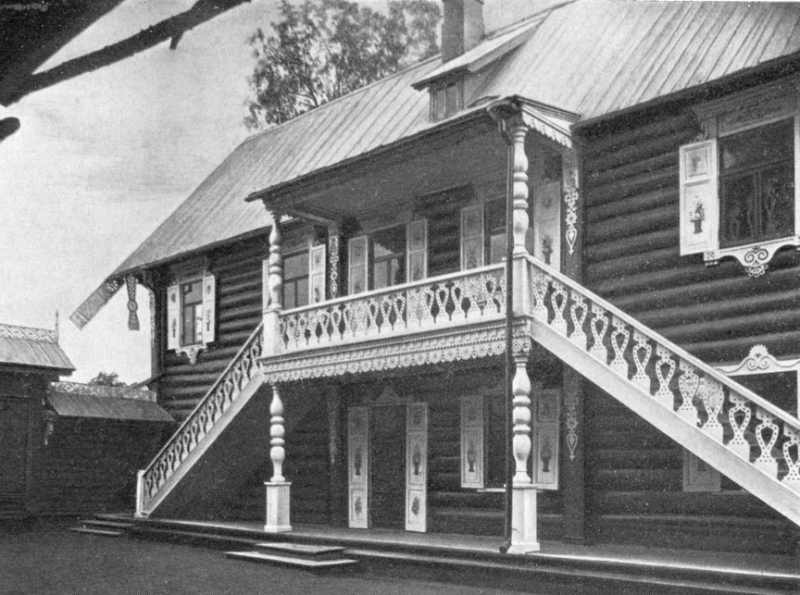

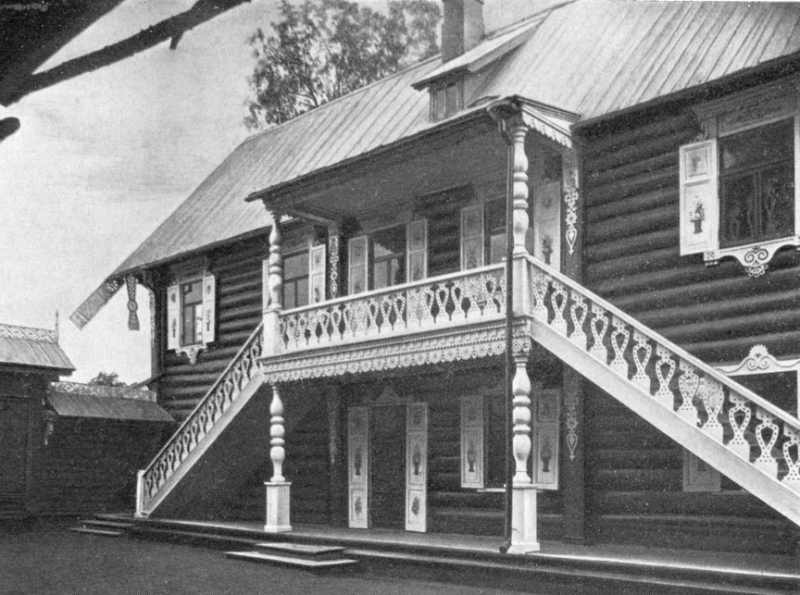

Все здание бревенчатое, (с балкончиками и расписными ставнями), с белой резьбой по наличникам окон и поднизям крыши. Ставни расписаны лубочными цветами. Перед домом устроено крыльцо на резных столбиках. В простеньких комнатах сохраняются некоторые интересные предметы. Между ними замечателен портрет императрицы Александры Федоровны, исполненный Брюлловым, рисунки форменного платья воспитанников военно-учебных заведений. Красивые столовые сервизы русского производства, деревянные резные блюда с солонками, поднесенные в разное время императору Александру II. К домику примыкает двор, обнесенный высоким забором с тесовыми резными воротами; на дворе – караулка, одинакового с домиком стиля».

Фото из этого же путеводителя 1909г.

Перед домом был разбит небольшой сад, а вокруг пруда проложены дорожки в обрамлении ив.

В соответствии с заданием Николая I Никольский домик внешне имитировал усадьбу зажиточного крестьянина, хотя в действительности он предназначалься для кратковременного отдыха царской семьи во время прогулок по парку.

Весь участок вокруг домика был обнесен высоким деревянным забором. В усадьбу вели ворота, завершенные небольшой двускатной кровлей. Налево от входа стояла «большая изба», направо - «малая изба». В глубине участка размещались хозяйственные постройки: в центре - открытый навес, слева - сарай. справа - коровник.

Однако сходство с крестьянским двором было чисто внешним: естественно, что и по составу помещений, и по характеру внутренней планировки «большая изба», предназначавшаяся для императорской семьи, резко отличалась от жилища крестьянина: в ней располагались передняя, буфет, столовая и несколько кабинетов. Вся обстановка была стилизована «в русском вкусе». Кухонная утварь и столовая посуда была выполнена в крестьянском стиле.

В домике в одной из комнат на втором этаже был кабинет императрицы. В нем висел акварельный портрет Александры Федоровны в молодости, исполненный А.Брюлловым. Так же были литографии с картин Гессе: Переход французской армии через Березину в 1812 г. и сражение при Бородине 26 августа в 1812 г.

Никольский домик весьма понравился заказчику.

Когда закончилась стройка, Николай I встретил в нем императрицу по традиционному русскому обычаю хлебом и солью, одетый в форменный сюртук отставного солдата. Три дочери императорской четы были здесь же, одетые в крестьянские сарафаны.

Александра Фёдоровна была тронута приемом в домике и восхищена деревенской обстановкой избы.

В заметках Л.Ф. Львова, опубликованных в историко-литературном журнале «Русский Архив» за 1885 г., говорилось: «Между прочими украшениями Государь на импровизированном озере выстроил крестьянский домик или, лучше сказать, усадьбу, которую и назвал Никольским. Этот домик очень занимал его, как наружным видом, так и внутренним устройством. Столы, скамейки были из полированного, как зеркало, дуба; стены бревенчатые, но как сложены! Посуда, как и всё, была простая русская; но всё до последней мелочи доказывало, что хозяин усадьбы мужичок очень богатый. В сенях висела на вешалке солдатская шинель Измайловского полка, которую Государь надевал, когда Императрица приезжала в Никольское кушать чай. Тут Государь, как хозяин, угощал свою хозяйку; тут и садик был разведен, и две коровки были на случай, если Государыня пожелает откушать молочка».

При Никольском домике были и другие хозяйственные постройки и флигель, в котором проживал сторож, отвечавший за содержание и сохранность всего комплекса.

Позже домик был превращен в павильон-музей николаевской эпохи, в нем хранились тот самый сюртук Николая I, сарафаны его дочерей, их акварели и некоторые другие интересные предметы, принадлежавшие членам семьи.

«Letohradek Alexandra» F. Kratky: 1896.

Фотограф Франтишек Кратки весной 1896 г. отправился в Россию для фотографирования коронации Николая II. Помимо коронации снимал Москву, Санкт-Петербург и окрестности этих городов.

Открытка начала 20 века

Фрагменты фасада, обращенного к пруду

Архитектурная критика тех лет встретила эту постройку весьма одобрительно. Штакеншнейдер за этот проект даже получил звание академика архитектуры.

История после 1917г.

После революции в Никольском домике какое-то время был музей, затем его использовали как служебное помещение.

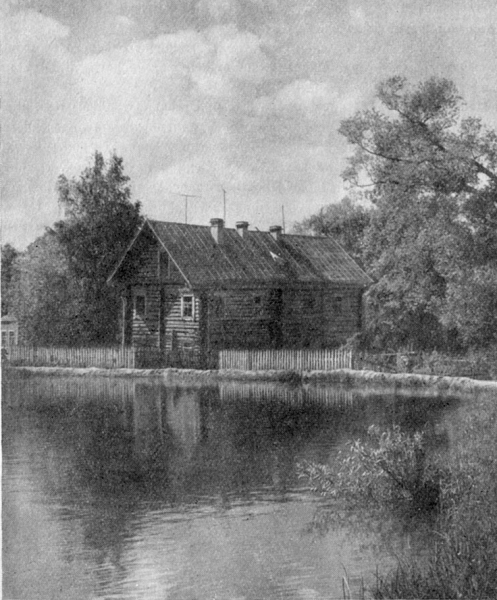

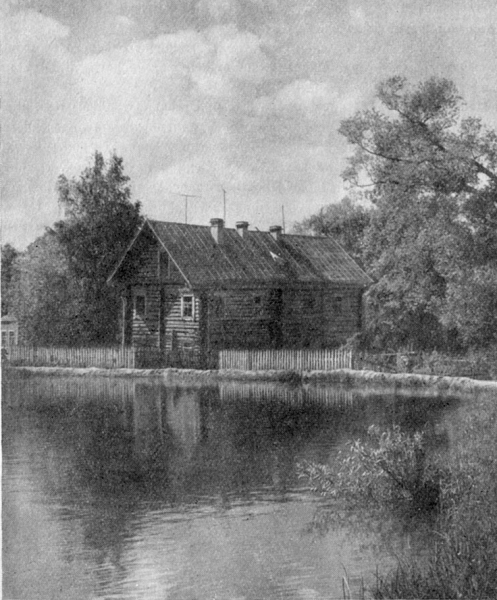

Фото 1930х

Домик пережил революцию и войну, но в послевоенные годы начался его упадок.

К концу 1950х уже не было флигеля справа от домика и забора с воротами, а самое главное - с фасадов была ободрана вся резьба. Когда это произошло и по какой причине, не известно.

Фото 1959г.

К 1965г. здание использовалось как обыкновенный жилой дом.

В начале 1970х жильцов из Никольского домика выселили.

После этого пустующее деревянное здание стало разрушаться, дальше-больше. В конце 1980х его не стало :(

Печаль...

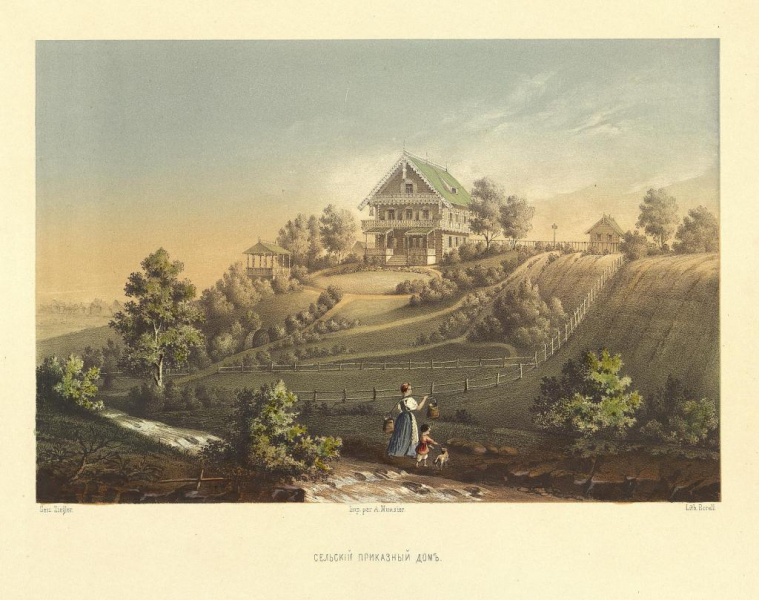

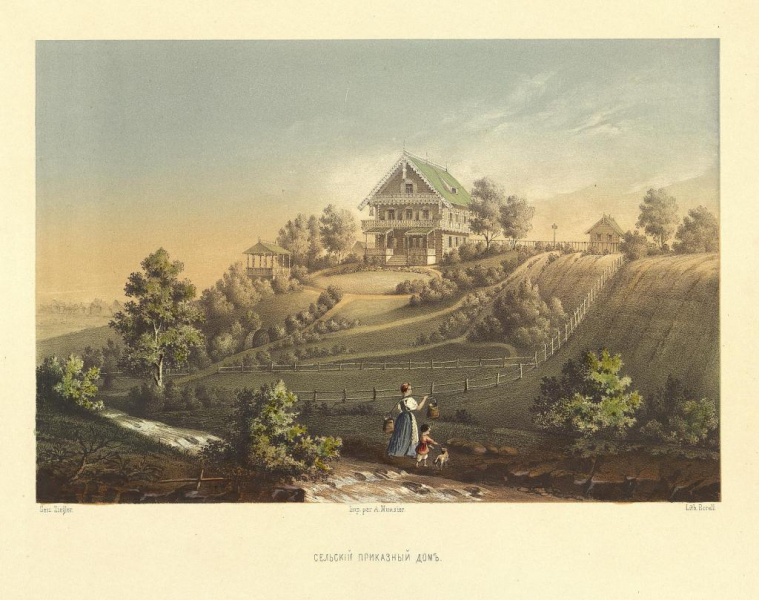

Внимание! Не путать этот Никольский домик, с ещё одним Никольским домиком. Тот был построен также по проекту Штакеншнейдера на Бабигонском холме и стал известен как «Сельский приказный дом».

Литография Ф.П.Бореля по рисунку К.К.Циглера фон Шафгаузена, 1853.

Этот дом с нарядной резьбой исчез еще до войны. В начале 1920х в нем был музей, затем пионерский лагерь, а в 1930 г. он, с согласия дирекции петергофских дворцов-музеев, был разобран «ввиду нецелесообразности его ремонта».

Современное аэрофото - на нём пруд, домик не сохранился

Никольский домик в Луговом парке. Худ. Е. E. Мейер. 1850 г.

Был построен в северной оконечности Лугового парка в 1834 или 1835 году по проекту А.Штакеншнейдера - это была самая старая постройка в парке.

Эскиз архитектора

Так его описывает автор путеводителя, изданного к 200-летию Петергофа (в скобках мои дополнения, из других источников):

«У северного конца (Никольского/Большого Запасного) пруда (у шлюза) стоит красивый двухэтажный сельский домик, носящий название Никольского. Домик этот построен в 1834 г. императором Николаем I сюрпризом для своей супруги, которая любила здесь прогуливаться.

Все здание бревенчатое, (с балкончиками и расписными ставнями), с белой резьбой по наличникам окон и поднизям крыши. Ставни расписаны лубочными цветами. Перед домом устроено крыльцо на резных столбиках. В простеньких комнатах сохраняются некоторые интересные предметы. Между ними замечателен портрет императрицы Александры Федоровны, исполненный Брюлловым, рисунки форменного платья воспитанников военно-учебных заведений. Красивые столовые сервизы русского производства, деревянные резные блюда с солонками, поднесенные в разное время императору Александру II. К домику примыкает двор, обнесенный высоким забором с тесовыми резными воротами; на дворе – караулка, одинакового с домиком стиля».

Фото из этого же путеводителя 1909г.

Перед домом был разбит небольшой сад, а вокруг пруда проложены дорожки в обрамлении ив.

В соответствии с заданием Николая I Никольский домик внешне имитировал усадьбу зажиточного крестьянина, хотя в действительности он предназначалься для кратковременного отдыха царской семьи во время прогулок по парку.

Весь участок вокруг домика был обнесен высоким деревянным забором. В усадьбу вели ворота, завершенные небольшой двускатной кровлей. Налево от входа стояла «большая изба», направо - «малая изба». В глубине участка размещались хозяйственные постройки: в центре - открытый навес, слева - сарай. справа - коровник.

Однако сходство с крестьянским двором было чисто внешним: естественно, что и по составу помещений, и по характеру внутренней планировки «большая изба», предназначавшаяся для императорской семьи, резко отличалась от жилища крестьянина: в ней располагались передняя, буфет, столовая и несколько кабинетов. Вся обстановка была стилизована «в русском вкусе». Кухонная утварь и столовая посуда была выполнена в крестьянском стиле.

В домике в одной из комнат на втором этаже был кабинет императрицы. В нем висел акварельный портрет Александры Федоровны в молодости, исполненный А.Брюлловым. Так же были литографии с картин Гессе: Переход французской армии через Березину в 1812 г. и сражение при Бородине 26 августа в 1812 г.

Никольский домик весьма понравился заказчику.

Когда закончилась стройка, Николай I встретил в нем императрицу по традиционному русскому обычаю хлебом и солью, одетый в форменный сюртук отставного солдата. Три дочери императорской четы были здесь же, одетые в крестьянские сарафаны.

Александра Фёдоровна была тронута приемом в домике и восхищена деревенской обстановкой избы.

В заметках Л.Ф. Львова, опубликованных в историко-литературном журнале «Русский Архив» за 1885 г., говорилось: «Между прочими украшениями Государь на импровизированном озере выстроил крестьянский домик или, лучше сказать, усадьбу, которую и назвал Никольским. Этот домик очень занимал его, как наружным видом, так и внутренним устройством. Столы, скамейки были из полированного, как зеркало, дуба; стены бревенчатые, но как сложены! Посуда, как и всё, была простая русская; но всё до последней мелочи доказывало, что хозяин усадьбы мужичок очень богатый. В сенях висела на вешалке солдатская шинель Измайловского полка, которую Государь надевал, когда Императрица приезжала в Никольское кушать чай. Тут Государь, как хозяин, угощал свою хозяйку; тут и садик был разведен, и две коровки были на случай, если Государыня пожелает откушать молочка».

При Никольском домике были и другие хозяйственные постройки и флигель, в котором проживал сторож, отвечавший за содержание и сохранность всего комплекса.

Позже домик был превращен в павильон-музей николаевской эпохи, в нем хранились тот самый сюртук Николая I, сарафаны его дочерей, их акварели и некоторые другие интересные предметы, принадлежавшие членам семьи.

«Letohradek Alexandra» F. Kratky: 1896.

Фотограф Франтишек Кратки весной 1896 г. отправился в Россию для фотографирования коронации Николая II. Помимо коронации снимал Москву, Санкт-Петербург и окрестности этих городов.

Открытка начала 20 века

Фрагменты фасада, обращенного к пруду

Архитектурная критика тех лет встретила эту постройку весьма одобрительно. Штакеншнейдер за этот проект даже получил звание академика архитектуры.

История после 1917г.

После революции в Никольском домике какое-то время был музей, затем его использовали как служебное помещение.

Фото 1930х

Домик пережил революцию и войну, но в послевоенные годы начался его упадок.

К концу 1950х уже не было флигеля справа от домика и забора с воротами, а самое главное - с фасадов была ободрана вся резьба. Когда это произошло и по какой причине, не известно.

Фото 1959г.

К 1965г. здание использовалось как обыкновенный жилой дом.

В начале 1970х жильцов из Никольского домика выселили.

После этого пустующее деревянное здание стало разрушаться, дальше-больше. В конце 1980х его не стало :(

Печаль...

Внимание! Не путать этот Никольский домик, с ещё одним Никольским домиком. Тот был построен также по проекту Штакеншнейдера на Бабигонском холме и стал известен как «Сельский приказный дом».

Литография Ф.П.Бореля по рисунку К.К.Циглера фон Шафгаузена, 1853.

Этот дом с нарядной резьбой исчез еще до войны. В начале 1920х в нем был музей, затем пионерский лагерь, а в 1930 г. он, с согласия дирекции петергофских дворцов-музеев, был разобран «ввиду нецелесообразности его ремонта».

-

Danet - абсолютный путешественник

- Сообщения: 5582

- Регистрация: 07.12.2011

- Город: Санкт-Петербург

- Благодарил (а): 808 раз.

- Поблагодарили: 1246 раз.

- Возраст: 60

- Страны: 86

- Отчеты: 21

- Пол: Женский

Re: «Как я провёл этим летом» ©️ или неспешные прогулки по окрестностям Петербурга в ковидную годину

Сообщение: #544

Итак, к северной оконечности парка, где уже нет кружевного-расписного Николаевского домика, мы не пошли, а гуляли вдоль берегов Орлиного, Мельничного, Большого и Малого Круглых прудов.

День клонился к вечеру, но погода стояла идеальная для прогулки: тепло и полное безветрие, да ещё вокруг такая красотища, уезжать не хотелось.

Ходили-бродили, вышли к руинам Розового павильона. Но о нём уже завтра напишу.

День клонился к вечеру, но погода стояла идеальная для прогулки: тепло и полное безветрие, да ещё вокруг такая красотища, уезжать не хотелось.

Ходили-бродили, вышли к руинам Розового павильона. Но о нём уже завтра напишу.

-

Danet - абсолютный путешественник

- Сообщения: 5582

- Регистрация: 07.12.2011

- Город: Санкт-Петербург

- Благодарил (а): 808 раз.

- Поблагодарили: 1246 раз.

- Возраст: 60

- Страны: 86

- Отчеты: 21

- Пол: Женский

Re: «Как я провёл этим летом» ©️ или неспешные прогулки по окрестностям Петербурга в ковидную годину

Сообщение: #545

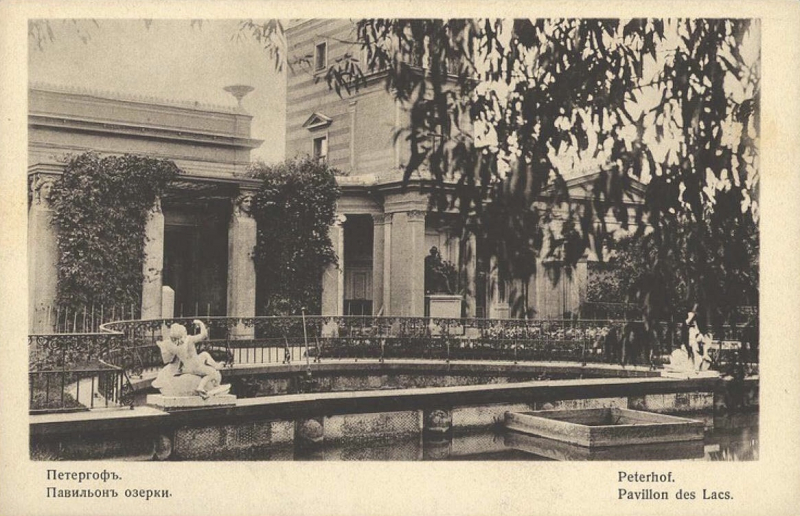

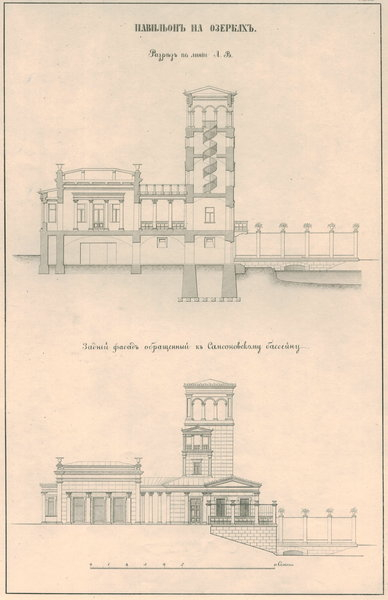

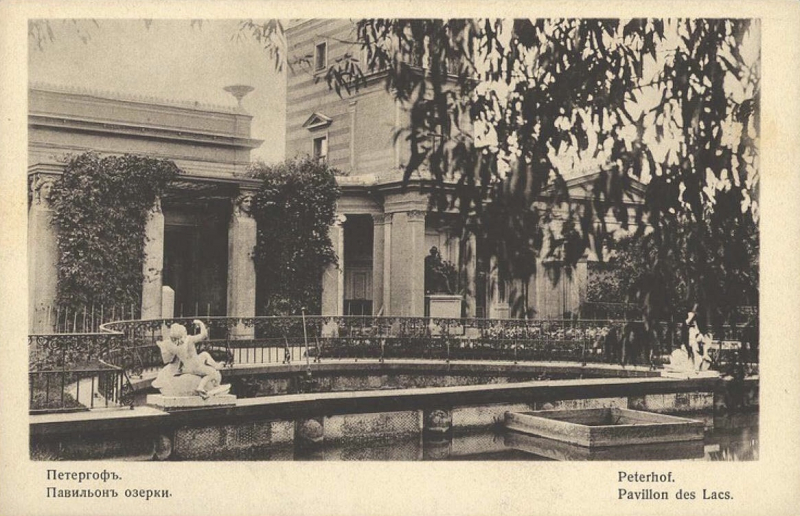

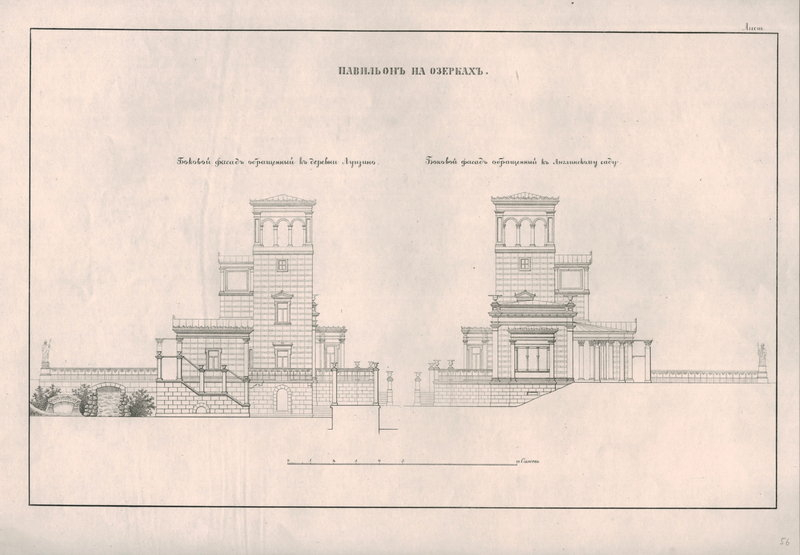

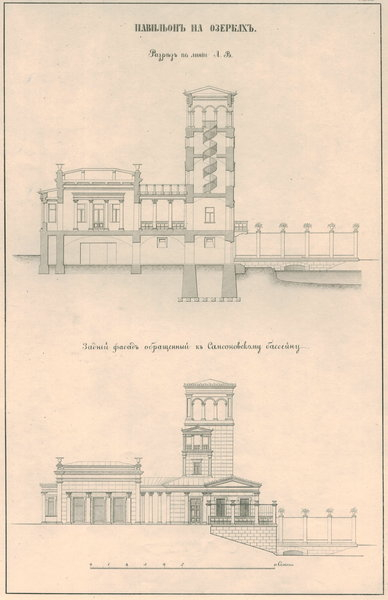

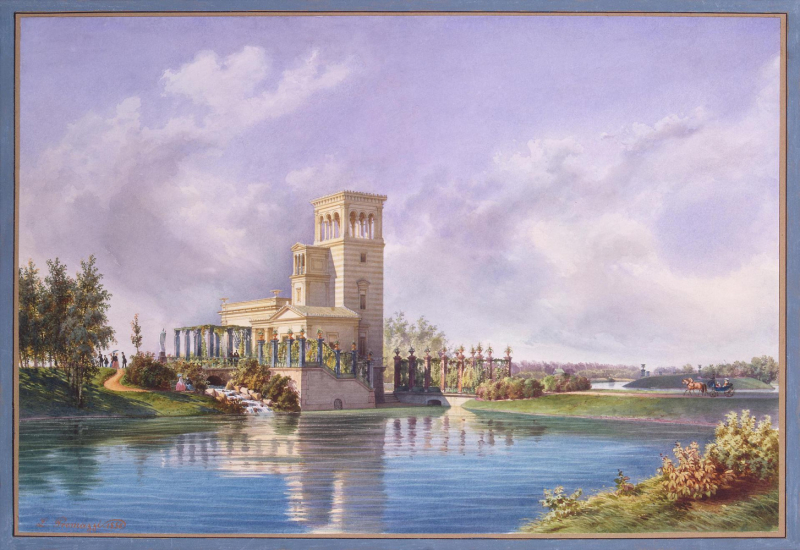

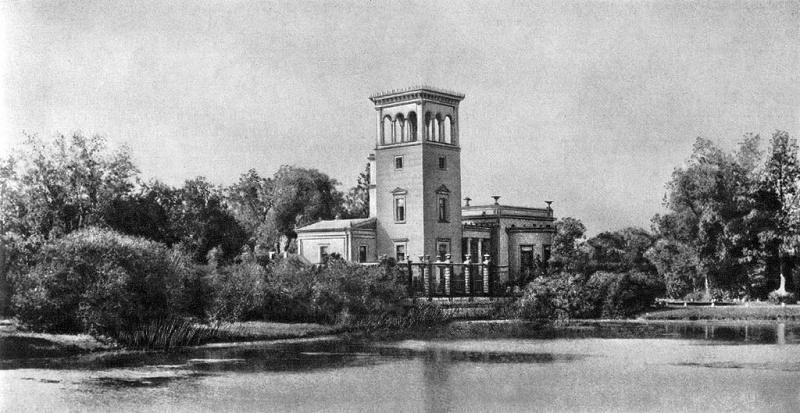

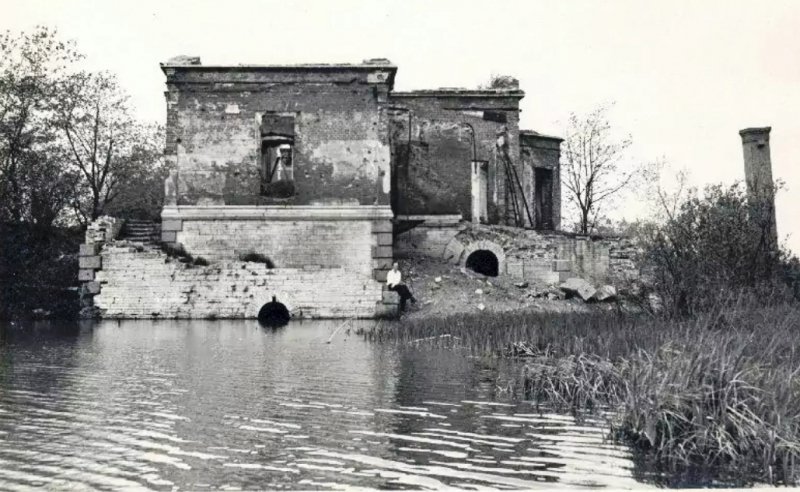

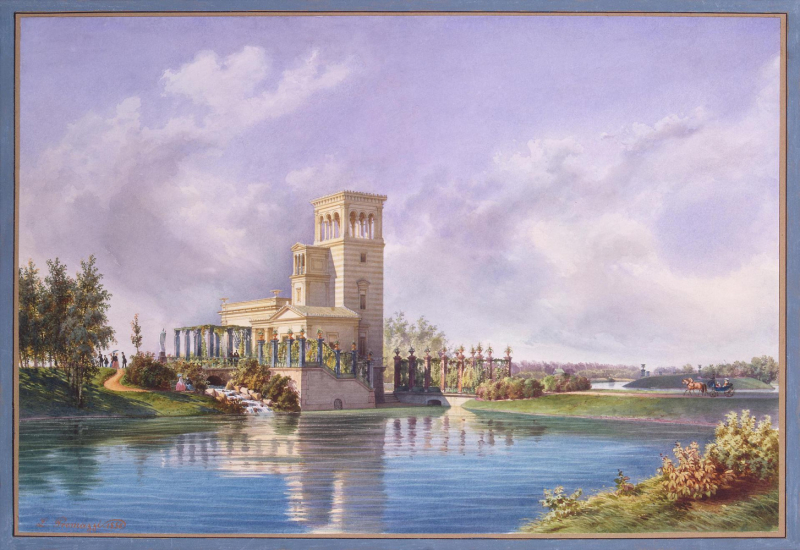

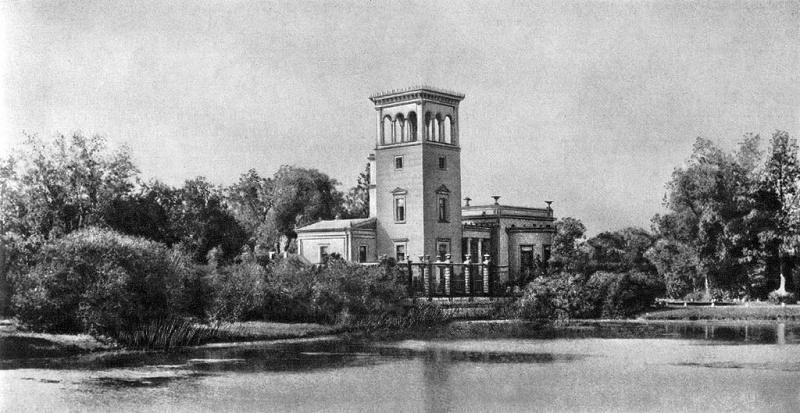

Розовый (Озерковый) павильон

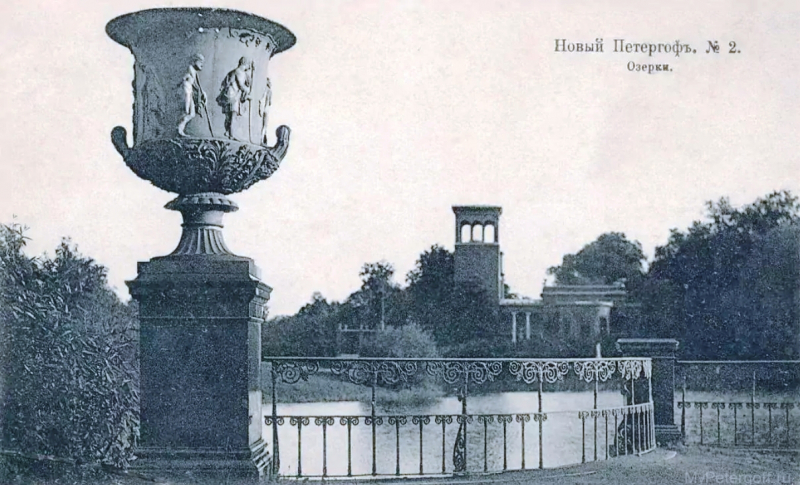

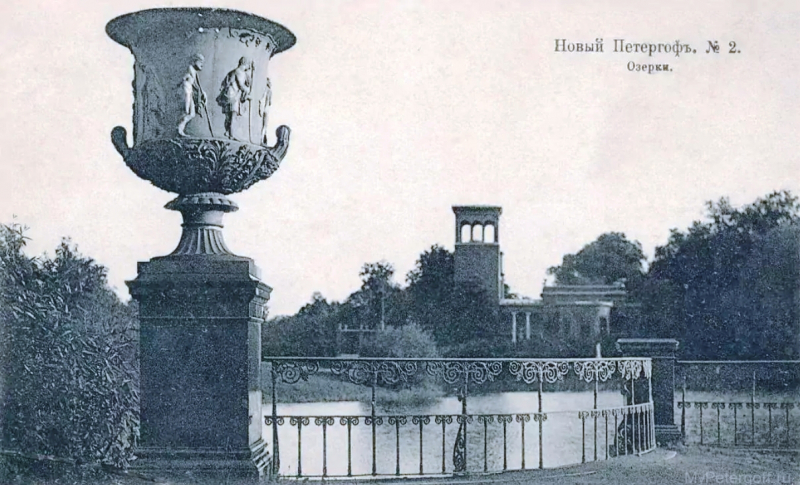

Вот он, красавец, на дореволюционных открытках

Был построен В 1845-1848гг. по проекту (конечно же) А.Штакеншнейдера.

Для павильона было выбрано «стратегически выгодное» место: на дамбе-перемычке, почти окруженной тремя водоемами: Самсоновским бассейном с самым высоким уровнем воды (у начала чугунного Самсоновского водовода), Мельничным (с более низким уровнем воды) и соединенным с ним Большим круглым (еще ниже).

Это хорошо видно на аэрофото, что я выложила ранее.

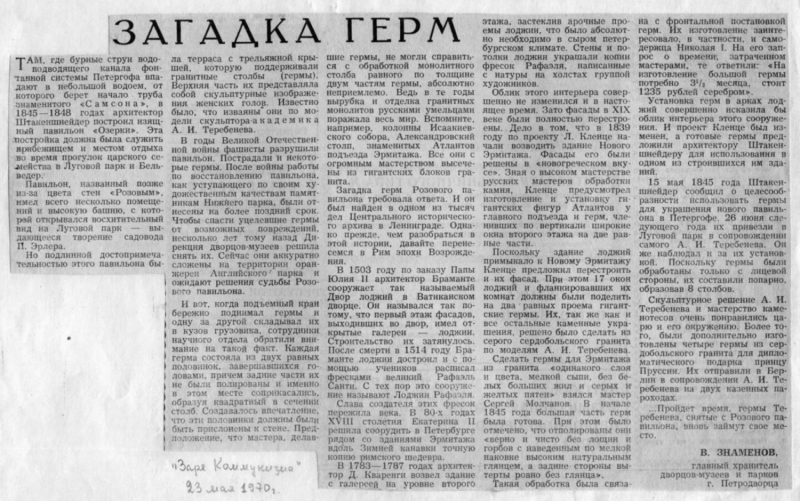

Постройка была искусно оформлена в стиле древнеримских вилл. Главный вход был украшен открытым портиком, навес над которым поддерживали монументальные гермы (четырехгранные столбы с изображением голов наверху) из серого гранита, выполненные А.И.Теребеневым (автором скульптур атлантов у подъезда Нового Эрмитажа).

На самом деле Теребенев изготовил эти гермы для того же Нового Эрмитажа. Они должны были украшать окна второго этажа восточного фасада (где находятся Лоджии Рафаэля). Однако в дальнейшем архитектор Л.Кленце переработал проект, и уже изготовленные гермы оказались не нужны для этого здания.

В 1846 г. гермы были доставлены в Луговой парк в сопровождении самого Теребенева, который и наблюдал за их установкой.

По свидетельствам очевидцев, после войны гермы долго оставались на своих местах.

Во второй половине 1960х они были отсюда убраны - что, видимо, было правильно с точки зрения защиты от вандализма. Вероятно, хранятся в запасниках ГМЗ Петергоф. Мне встречалось упоминание, что они перенесены в Английский парк, надо как-нибудь заехать посмотреть.

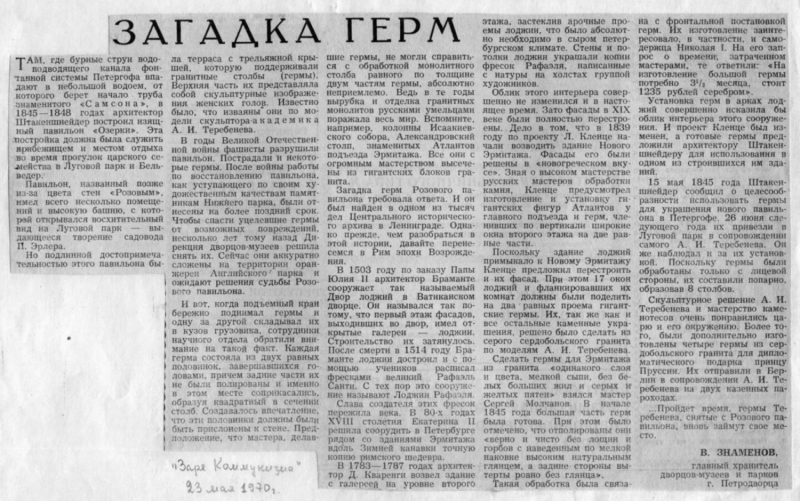

Интересная статья. В 1970г. директор Петергофа В.В.Знаменов (его не стало в прошлом году) верил, что Розовый павильон будет восстановлен и гермы вновь займут своё место. Надеюсь, что это когда-нибудь сбудется.

Там же, с южной стороны была расположена полукруглая гранитная терраса с решёткой, где находятся затворы фонтанных труб.

Портик закрывался плющом, в глубине перголы возвышалась статуя итальянского скульптора Баруччи Спящая Нимфа.

Перед павильоном, по углам запруды - мраморные тритоны на дельфинах. Справа мраморная копия античной статуи Паллады Джустиниани, хранящейся в Ватикане. В нише в правой части фасада - бронзовая скульптура императрицы Александры Федоровны (супруги Николая I).

Все эти скульптуры исчезли во время Великой Отечественной войны - так же, как и всё скульптурное убранство Лугового парка, их судьба скульптур неизвестна. (Бронзовые скорее всего отправлены оккупантами на переплавку, а куда могли подеваться мраморные - тайна, покрытая мраком).

Необычайную поэтичность придавала зданию примыкавшая к нему трехэтажная башня, увенчанная колоннадой тосканского ордера, с открытой террасой наверху, служившей главной видовой площадкой этой части парка. Для зашиты от молний на высокой башне павильона был установлен громоотвод.

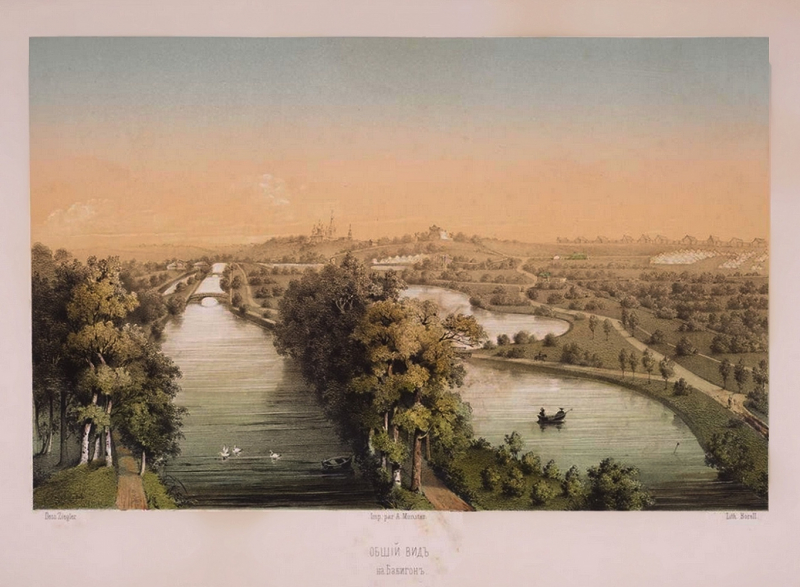

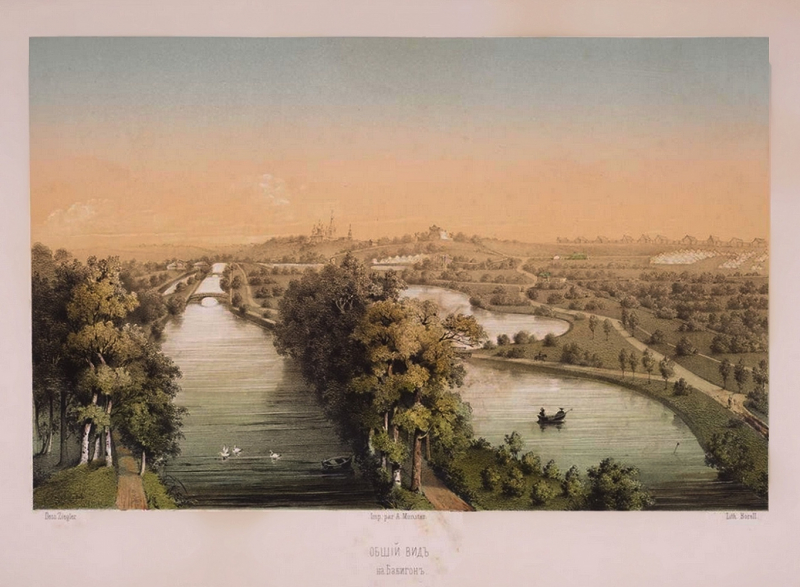

Такой вид открывался с террасы

Общий вид на Бабигон. Гравюра Бореля по рисунку К.К.Циглера фон Шафгаузена, 1853

На литографии изображены:

- слева восточная система прудов: Самсоновский бассейн, левее Мельничный пруд (видна только его дальняя часть, ближняя закрыта деревьями). Вдали, на левом берегу Самсоновского бассейна - постройки Царской мельницы (о ней позже тоже расскажу)

- справа западная система прудов: Запасной пруд (южная его часть), Орлиный пруд, дальше Руинный пруд с Руиной на островке (тоже рассказ впереди), правее расположен Сапёрный пруд, но здесь он не виден.

Впереди холм Бабигон с Бельведером и церковью Царицы Александры

У правого края изображения постройки деревни Сашино.

Скопления палаток на склоне - места, где квартировали Сапёрный батальон и воспитанники Инженерного училища.

Сейчас всё заросло самосевом, ни Бельведера, ни церкви не видно.

Сад, разбитый вокруг Розового павильона, поражал современников изяществом цветочных газонов, мостиков, террас у прудов, богатством скульптурного украшения.

Первоначально сооружение было названо павильоном Озерки или Самсоновским. Впоследствии оно получило название Розовый павильон из-за окраски фасада.

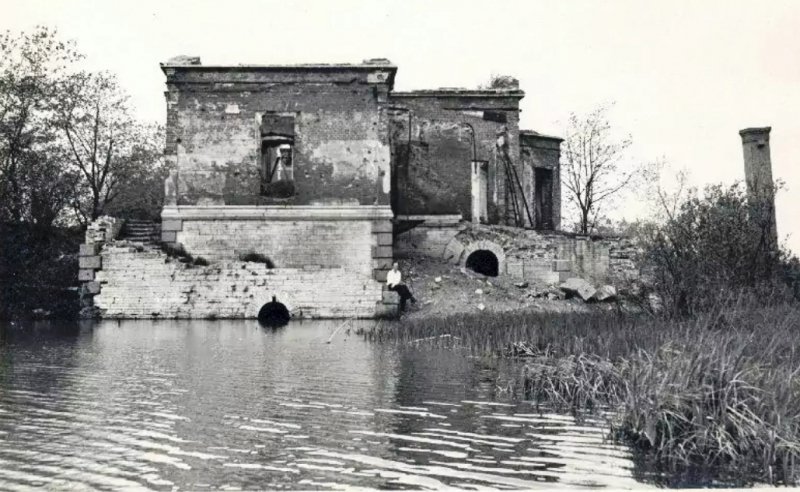

В годы Великой Отечественной войны Розовый павильон был разрушен.

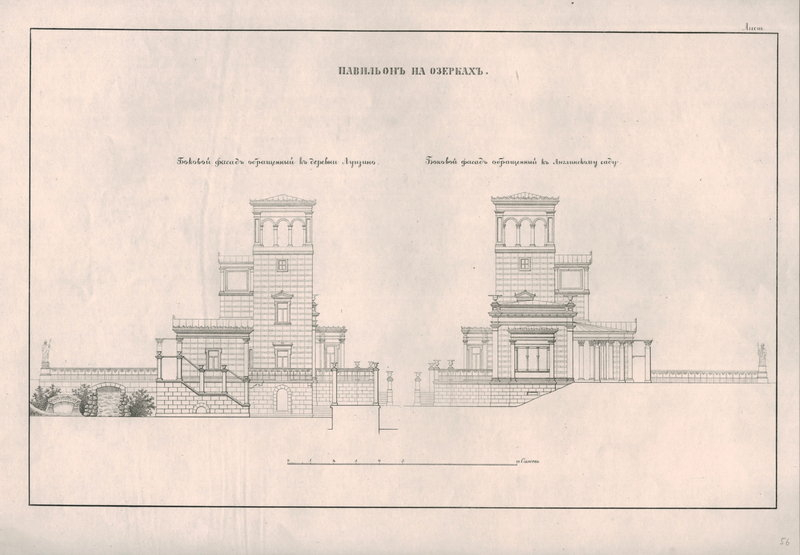

В альбоме "Рисунки сельских зданий на Бабигоне. Петергоф, 1853" помещены чертежи павильона план здания и генеральный план, разрез и все четыре фасада (что наводит на мысль, что при желании павильон можно восстановить).

Вот он, красавец, на дореволюционных открытках

Был построен В 1845-1848гг. по проекту (конечно же) А.Штакеншнейдера.

Для павильона было выбрано «стратегически выгодное» место: на дамбе-перемычке, почти окруженной тремя водоемами: Самсоновским бассейном с самым высоким уровнем воды (у начала чугунного Самсоновского водовода), Мельничным (с более низким уровнем воды) и соединенным с ним Большим круглым (еще ниже).

Это хорошо видно на аэрофото, что я выложила ранее.

Постройка была искусно оформлена в стиле древнеримских вилл. Главный вход был украшен открытым портиком, навес над которым поддерживали монументальные гермы (четырехгранные столбы с изображением голов наверху) из серого гранита, выполненные А.И.Теребеневым (автором скульптур атлантов у подъезда Нового Эрмитажа).

На самом деле Теребенев изготовил эти гермы для того же Нового Эрмитажа. Они должны были украшать окна второго этажа восточного фасада (где находятся Лоджии Рафаэля). Однако в дальнейшем архитектор Л.Кленце переработал проект, и уже изготовленные гермы оказались не нужны для этого здания.

В 1846 г. гермы были доставлены в Луговой парк в сопровождении самого Теребенева, который и наблюдал за их установкой.

По свидетельствам очевидцев, после войны гермы долго оставались на своих местах.

Во второй половине 1960х они были отсюда убраны - что, видимо, было правильно с точки зрения защиты от вандализма. Вероятно, хранятся в запасниках ГМЗ Петергоф. Мне встречалось упоминание, что они перенесены в Английский парк, надо как-нибудь заехать посмотреть.

Интересная статья. В 1970г. директор Петергофа В.В.Знаменов (его не стало в прошлом году) верил, что Розовый павильон будет восстановлен и гермы вновь займут своё место. Надеюсь, что это когда-нибудь сбудется.

Там же, с южной стороны была расположена полукруглая гранитная терраса с решёткой, где находятся затворы фонтанных труб.

Портик закрывался плющом, в глубине перголы возвышалась статуя итальянского скульптора Баруччи Спящая Нимфа.

Перед павильоном, по углам запруды - мраморные тритоны на дельфинах. Справа мраморная копия античной статуи Паллады Джустиниани, хранящейся в Ватикане. В нише в правой части фасада - бронзовая скульптура императрицы Александры Федоровны (супруги Николая I).

Все эти скульптуры исчезли во время Великой Отечественной войны - так же, как и всё скульптурное убранство Лугового парка, их судьба скульптур неизвестна. (Бронзовые скорее всего отправлены оккупантами на переплавку, а куда могли подеваться мраморные - тайна, покрытая мраком).

Необычайную поэтичность придавала зданию примыкавшая к нему трехэтажная башня, увенчанная колоннадой тосканского ордера, с открытой террасой наверху, служившей главной видовой площадкой этой части парка. Для зашиты от молний на высокой башне павильона был установлен громоотвод.

Такой вид открывался с террасы

Общий вид на Бабигон. Гравюра Бореля по рисунку К.К.Циглера фон Шафгаузена, 1853

На литографии изображены:

- слева восточная система прудов: Самсоновский бассейн, левее Мельничный пруд (видна только его дальняя часть, ближняя закрыта деревьями). Вдали, на левом берегу Самсоновского бассейна - постройки Царской мельницы (о ней позже тоже расскажу)

- справа западная система прудов: Запасной пруд (южная его часть), Орлиный пруд, дальше Руинный пруд с Руиной на островке (тоже рассказ впереди), правее расположен Сапёрный пруд, но здесь он не виден.

Впереди холм Бабигон с Бельведером и церковью Царицы Александры

У правого края изображения постройки деревни Сашино.

Скопления палаток на склоне - места, где квартировали Сапёрный батальон и воспитанники Инженерного училища.

Сейчас всё заросло самосевом, ни Бельведера, ни церкви не видно.

Сад, разбитый вокруг Розового павильона, поражал современников изяществом цветочных газонов, мостиков, террас у прудов, богатством скульптурного украшения.

Первоначально сооружение было названо павильоном Озерки или Самсоновским. Впоследствии оно получило название Розовый павильон из-за окраски фасада.

В годы Великой Отечественной войны Розовый павильон был разрушен.

В альбоме "Рисунки сельских зданий на Бабигоне. Петергоф, 1853" помещены чертежи павильона план здания и генеральный план, разрез и все четыре фасада (что наводит на мысль, что при желании павильон можно восстановить).

Последний раз редактировалось Danet 17 окт 2021, 17:22, всего редактировалось 3 раз(а).

-

Danet - абсолютный путешественник

- Сообщения: 5582

- Регистрация: 07.12.2011

- Город: Санкт-Петербург

- Благодарил (а): 808 раз.

- Поблагодарили: 1246 раз.

- Возраст: 60

- Страны: 86

- Отчеты: 21

- Пол: Женский

Re: «Как я провёл этим летом» ©️ или неспешные прогулки по окрестностям Петербурга в ковидную годину

Сообщение: #546

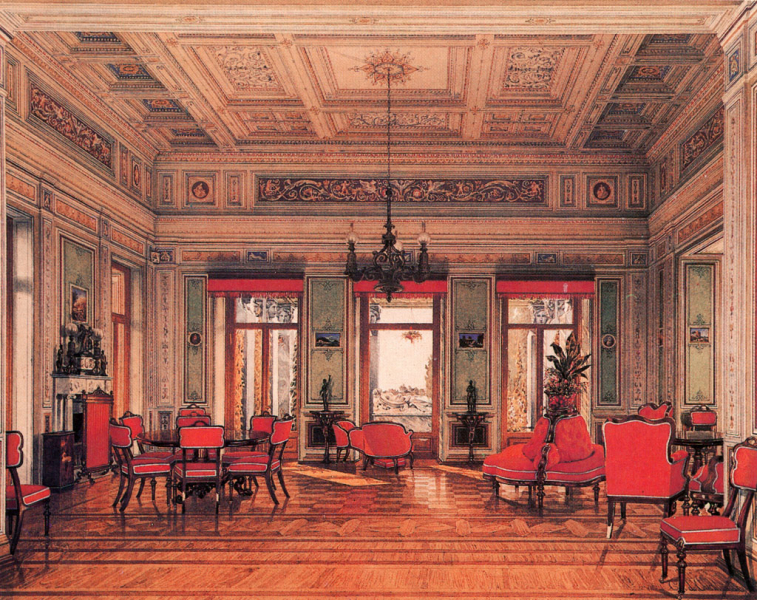

Павильон в разных ракурсах на акварелях Л.Премацци, 1850, из коллекции Эрмитажа

От Самсоновского бассейна спускалась лестница с перголой. Рядом с ней, слева - шлюз с каскадом для спуска воды в Мельничный пруд, а слева от каскада была установлена мраморная статуя купальщицы.

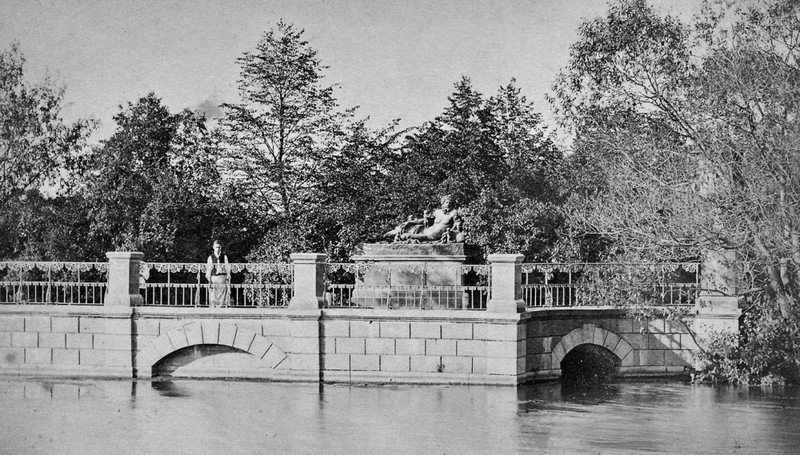

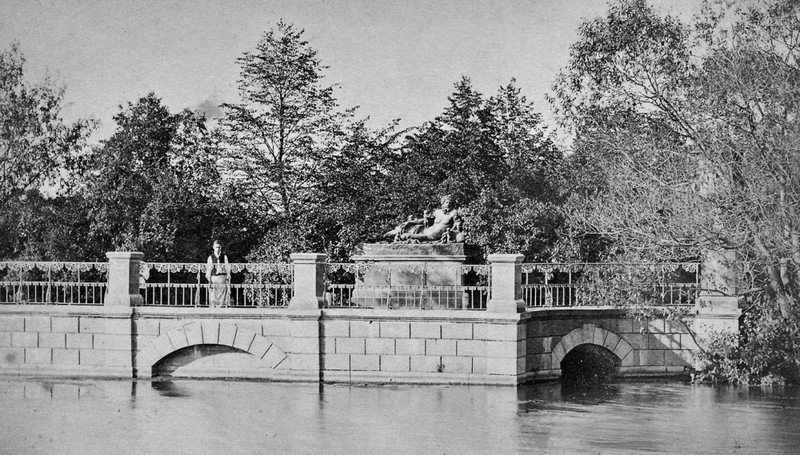

Вид на Розовый павильон с северо-востока, с Большого Круглого пруда, фотография начала 1900-х гг.

Еще одна фотография северного фасада, тех же времён

Перед павильоном - газон с мраморной статуей Психеи. Отсюда в павильон вела лестница, по сторонам от которой, на уступах стояли вазы, а ниже - две бронзовые скульптуры кентавров.

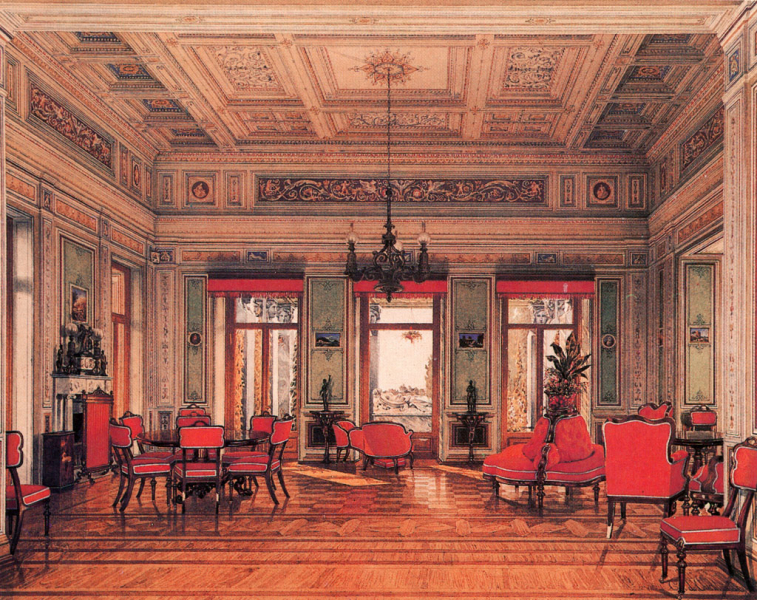

Акварель К.А.Ухтомского "Интерьер Красной гостиной павильона "Озерки" близ Петергофа", 1850-е Эрмитаж

Внутри павильона помещается большая зала, кабинет и гостиная Императрицы

Для гостиной на императорской фарфоровом заводе были изготовлены зеркальные стекла. Под ними в рамках поместили одиннадцать картин на шелковой материи. Художник Янсен изобразил виды Италии - места, где путешествовала Александра Фёдоровна, супруга императора Николая I.

Из воспоминаний Александра Николаевича Бенуа: "Традиция требовала остановиться у Озерков. Все, кроме бабушки и других пожилых дам, вылезали из экипажей и шли смотреть мраморную спящую даму. Стояла эта прекрасная скульптура под увитой плющом перголой, жерди которой поддерживались столбами из серого гранита с головами бога Морфея: для того же, чтобы увидать самое спящую красавицу, надо было дать на чай дворцовому лакею, и тогда он подымал подвешенный на блоке, целомудренно скрывавший наготу дамы кубический холщовый колпак."

Сейчас мраморная статуя «Спящая Венера» стоит на террасе Царицына павильона.

После создания Лугового парка и постройки на его территории разнообразных павильонов - Озерки, Никольский домик, Сельский приказной домик, мельница - они стали местами для чаепитий, полдников, ужинов во время прогулок императорской семьи. Там же стали устраиваться и праздники, непохожие на традиционные петергофские балы и маскарады.

Вдоль южного фасада павильона находилась сценическая площадка с полукруглой решеткой, перегораживающей канал.

Зрители смотрели представление с террасы павильона, а декорациями служил перспективный видом на канал.

Судя по оборудованной оркестровой яме и сцене, театральные и концертные мероприятия в эпоху Николая I проводились в павильоне постоянно.

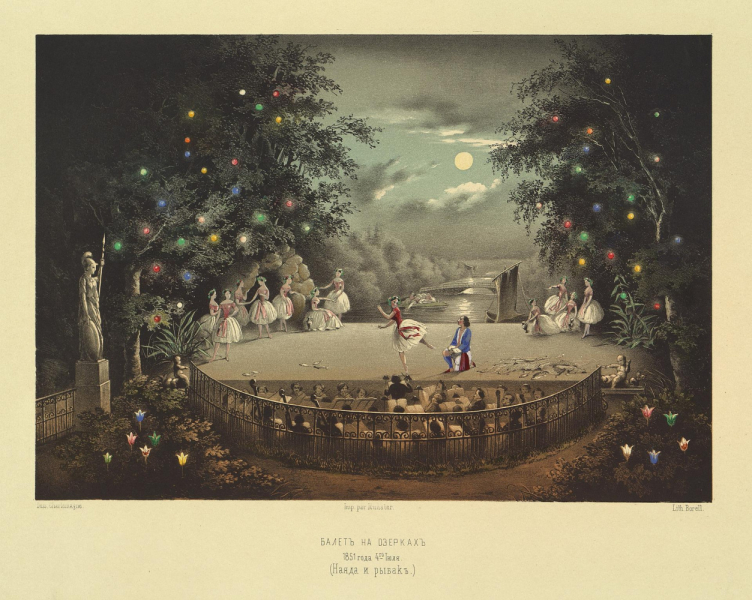

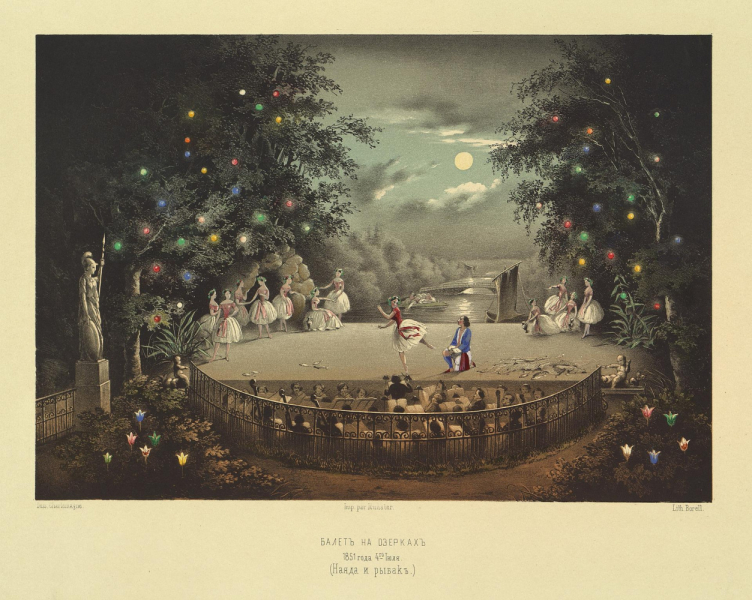

Благодаря рисунку И.И.Шарлеманя, самым известным событием на площадке Розового павильона стал балет «Наяда и рыбак» в 1851 году.

Балет «Наяда и рыбак» на Озерках 11 июля 1851 года

Литография П.Ф.Бореля по рисунку И.И.Шарлеманя. (Эрмитаж)

Такое представление состоялось на открытом воздухе перед Розовым павильоном как часть празднования дня тезоименитства Великой Княгини Ольги Николаевны.

Деревянная сцена была установлена на воде, над Самсоновским бассейном, а в полукруглом углублении перед запрудой была устроена оркестровая яма.

«Празднество в Петергофе превзошло, по своему великолепию и по особому характеру, все празднества и иллюминации, которые бывали до того времени в Петергофе. Вся иллюминация была раскинута на пяти-верстном расстоянии от Монплезира до павильона Озерки и высот Бабьего-гона. Деревья в садах, газоны и кусты были унизаны цветными фонарями и лампами. На последней площадке верхнего сада, перед железными воротами, горел разноцветными огнями огромный щит с вензелем Великой Княгини Ольги Николаевны. Аллея самсоновского водопровода была установлена высокими шпалерами, унизанными шкаликами, а самые деревья украшены цветными фонарями. Вправо от аллеи, на поляне между деревьями и кустами представлена была живая картина «Цыганский табор», освещенная бенгальскими огнями.

Пред павильоном, на особом помосте, в уровень с водою, поставлен был для этого праздника, балетмейстером Перро, балет «Наяда и рыбак». Наяды действительно подплывали по озеру к сцене в небольших лодках, устроенных в виде раковин; декорациями для сцены служили местные вековые деревья, обставленные тропическими цветами и растениями. Вправо на дальнем плане виднелись деревни Бабьего-гона, иллюминованные по всем главным архитектурным линиям, так что очертание каждой избы ясно было видно издали. Погода в этот вечер вполне благоприятствовала представлению балета под открытым небом, и к довершению полного эффекта, во время самого представления, всплывшая на небосклоне луна отражалась и в водах озера за сценой, и в каждой блестке газовых тюник и украшениях наяд».

А.Гейрот. Описание Петергофа. СПб, 1868

К сожалению, павильон был разрушен во время Великой Отечественной войны, и я не знаю, планируется ли вообще его восстановление.

На фотографиях послевоенных лет видно, что постройке нанесен огромный урон, но еще угадываются её прежние очертания.

От Самсоновского бассейна спускалась лестница с перголой. Рядом с ней, слева - шлюз с каскадом для спуска воды в Мельничный пруд, а слева от каскада была установлена мраморная статуя купальщицы.

Вид на Розовый павильон с северо-востока, с Большого Круглого пруда, фотография начала 1900-х гг.

Еще одна фотография северного фасада, тех же времён

Перед павильоном - газон с мраморной статуей Психеи. Отсюда в павильон вела лестница, по сторонам от которой, на уступах стояли вазы, а ниже - две бронзовые скульптуры кентавров.

Акварель К.А.Ухтомского "Интерьер Красной гостиной павильона "Озерки" близ Петергофа", 1850-е Эрмитаж

Внутри павильона помещается большая зала, кабинет и гостиная Императрицы

Для гостиной на императорской фарфоровом заводе были изготовлены зеркальные стекла. Под ними в рамках поместили одиннадцать картин на шелковой материи. Художник Янсен изобразил виды Италии - места, где путешествовала Александра Фёдоровна, супруга императора Николая I.

Из воспоминаний Александра Николаевича Бенуа: "Традиция требовала остановиться у Озерков. Все, кроме бабушки и других пожилых дам, вылезали из экипажей и шли смотреть мраморную спящую даму. Стояла эта прекрасная скульптура под увитой плющом перголой, жерди которой поддерживались столбами из серого гранита с головами бога Морфея: для того же, чтобы увидать самое спящую красавицу, надо было дать на чай дворцовому лакею, и тогда он подымал подвешенный на блоке, целомудренно скрывавший наготу дамы кубический холщовый колпак."

Сейчас мраморная статуя «Спящая Венера» стоит на террасе Царицына павильона.

После создания Лугового парка и постройки на его территории разнообразных павильонов - Озерки, Никольский домик, Сельский приказной домик, мельница - они стали местами для чаепитий, полдников, ужинов во время прогулок императорской семьи. Там же стали устраиваться и праздники, непохожие на традиционные петергофские балы и маскарады.

Вдоль южного фасада павильона находилась сценическая площадка с полукруглой решеткой, перегораживающей канал.

Зрители смотрели представление с террасы павильона, а декорациями служил перспективный видом на канал.

Судя по оборудованной оркестровой яме и сцене, театральные и концертные мероприятия в эпоху Николая I проводились в павильоне постоянно.

Благодаря рисунку И.И.Шарлеманя, самым известным событием на площадке Розового павильона стал балет «Наяда и рыбак» в 1851 году.

Балет «Наяда и рыбак» на Озерках 11 июля 1851 года

Литография П.Ф.Бореля по рисунку И.И.Шарлеманя. (Эрмитаж)

Такое представление состоялось на открытом воздухе перед Розовым павильоном как часть празднования дня тезоименитства Великой Княгини Ольги Николаевны.

Деревянная сцена была установлена на воде, над Самсоновским бассейном, а в полукруглом углублении перед запрудой была устроена оркестровая яма.

«Празднество в Петергофе превзошло, по своему великолепию и по особому характеру, все празднества и иллюминации, которые бывали до того времени в Петергофе. Вся иллюминация была раскинута на пяти-верстном расстоянии от Монплезира до павильона Озерки и высот Бабьего-гона. Деревья в садах, газоны и кусты были унизаны цветными фонарями и лампами. На последней площадке верхнего сада, перед железными воротами, горел разноцветными огнями огромный щит с вензелем Великой Княгини Ольги Николаевны. Аллея самсоновского водопровода была установлена высокими шпалерами, унизанными шкаликами, а самые деревья украшены цветными фонарями. Вправо от аллеи, на поляне между деревьями и кустами представлена была живая картина «Цыганский табор», освещенная бенгальскими огнями.

Пред павильоном, на особом помосте, в уровень с водою, поставлен был для этого праздника, балетмейстером Перро, балет «Наяда и рыбак». Наяды действительно подплывали по озеру к сцене в небольших лодках, устроенных в виде раковин; декорациями для сцены служили местные вековые деревья, обставленные тропическими цветами и растениями. Вправо на дальнем плане виднелись деревни Бабьего-гона, иллюминованные по всем главным архитектурным линиям, так что очертание каждой избы ясно было видно издали. Погода в этот вечер вполне благоприятствовала представлению балета под открытым небом, и к довершению полного эффекта, во время самого представления, всплывшая на небосклоне луна отражалась и в водах озера за сценой, и в каждой блестке газовых тюник и украшениях наяд».

А.Гейрот. Описание Петергофа. СПб, 1868

К сожалению, павильон был разрушен во время Великой Отечественной войны, и я не знаю, планируется ли вообще его восстановление.

На фотографиях послевоенных лет видно, что постройке нанесен огромный урон, но еще угадываются её прежние очертания.

-

Danet - абсолютный путешественник

- Сообщения: 5582

- Регистрация: 07.12.2011

- Город: Санкт-Петербург

- Благодарил (а): 808 раз.

- Поблагодарили: 1246 раз.

- Возраст: 60

- Страны: 86

- Отчеты: 21

- Пол: Женский

Re: «Как я провёл этим летом» ©️ или неспешные прогулки по окрестностям Петербурга в ковидную годину

Сообщение: #547

-

Danet - абсолютный путешественник

- Сообщения: 5582

- Регистрация: 07.12.2011

- Город: Санкт-Петербург

- Благодарил (а): 808 раз.

- Поблагодарили: 1246 раз.

- Возраст: 60

- Страны: 86

- Отчеты: 21

- Пол: Женский

Re: «Как я провёл этим летом» ©️ или неспешные прогулки по окрестностям Петербурга в ковидную годину

Сообщение: #548

Danet писал(а) 17 окт 2021, 17:09:Маленький водопадик - льёт слёзы ручьём о безвременной кончине павильона

Кира, как жаль... Такая красота была...

- Brrys

- абсолютный путешественник

- Сообщения: 5956

- Регистрация: 15.09.2019

- Город: Санкт-Петербург

- Благодарил (а): 1101 раз.

- Поблагодарили: 1432 раз.

- Возраст: 61

- Страны: 46

- Отчеты: 50

- Пол: Женский

Re: «Как я провёл этим летом» ©️ или неспешные прогулки по окрестностям Петербурга в ковидную годину

Сообщение: #549

Danet писал(а) 17 окт 2021, 17:09:Маленький водопадик - льёт слёзы ручьём о безвременной кончине павильона

И я вместе с ним.

- Nataly88

- почетный путешественник

- Сообщения: 2102

- Регистрация: 04.05.2014

- Город: Москва - Протвино

- Благодарил (а): 867 раз.

- Поблагодарили: 765 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 64

- Пол: Женский

Re: «Как я провёл этим летом» ©️ или неспешные прогулки по окрестностям Петербурга в ковидную годину

Сообщение: #550

Света, Наталья, я тоже ужасно расстраиваюсь каждый раз, говорю себе, что и писать-то об этом не хочу, потому что сил нет уже повторять: утрачено, разрушено, в запустении и т.п. Но потом думаю, что мне хочется, чтобы больше людей видели эту бесследно пропавшую красоту, и пишу новые главы.

Но, разумеется, не всё так мрачно, многие объекты были отреставрированы и радуют нас, как те же Ольгин и Царицын павильоны Петергофа, к примеру.

Будем надеяться, что дойдёт очередь и до Лугового парка.

Пока не ушли далеко от Розового павильона, упомяну ещё о паре утраченных ценностей.

Одна из них находилась к северу от павильона (скульптура «Нил»), другая - к югу (деревянный мостик через Самсоновский бассейн).

Вначале о Ниле.

Напротив Розового павильона, на северном берегу Большого Круглого пруда, у начала чугунного водовода на площадке шлюза была устроена терраса с балюстрадой из полированного гранита, окруженная чугунной решеткой и украшенная двумя большими бронзовыми вазами с рельефными изображениями вакхического танца и жертвоприношения Поликсены, изготовленными на заводе герцога Лейхтенбергского.

В центре этой террасы был установлен пьедестал из сердобольского гранита, сделанный по чертежам Штакеншнейдера в 1851 году.

На нём расположилась бронзовая гальванопластическая копия известной античной аллегорической скульптуры «Нил», хранящейся в Ватикане.

Слева на литографии видна эта скульптурная композиция:

Павильон Озерки. Литография П.Ф.Бореля по рисунку К.К.Циглера фон Шафгаузена (Эрмитаж)

Можно лучше её рассмотреть на фото:

И общий вид:

Копия была выполнена в 1850г. в Петербурге по модели, присланной Папой Пием IX в дар Николаю I. Нил был изображен в виде могучего старца, окруженного детьми; 16 малышей, резвящихся вокруг него, символизировали 16 локтей, на которые поднимается вода при разливе реки.

Эту скульптуру установили здесь как символ обилия вод в петергофских фонтанах.

В 1930х статуя Нила стояла уже без головы, но на терассе ещё сохранялись и вазы, и решетка ограждения.

Скульптура полностью утрачена в годы Великой Отечественной войны.

Сейчас сохранилось только гранитное основание террасы, вросшее в берег Круглого пруда и Самсониевского канала; жив и постамент (но находится в сильно изуродованном виде). Мой снимок сделан издалека, взяла еще фото крупным планом с citywalls.

Второе исчезнувшее сооружение, о котором следует сказать - это пешеходный мостик, который был перекинут через Самсоновский бассейн недалеко от Розового павильона. Он виден на двух литографиях в уже упоминавшемся мной альбоме «Рисунки сельских зданий на Бабигоне. Петергоф, 1853».

Это был легкий и изящный деревянный, с узорами на боковых стенках.

В этом же альбоме представлены чертежи моста. То есть, опять же, восстановить его теоретически возможно.

Но, разумеется, не всё так мрачно, многие объекты были отреставрированы и радуют нас, как те же Ольгин и Царицын павильоны Петергофа, к примеру.

Будем надеяться, что дойдёт очередь и до Лугового парка.

Пока не ушли далеко от Розового павильона, упомяну ещё о паре утраченных ценностей.

Одна из них находилась к северу от павильона (скульптура «Нил»), другая - к югу (деревянный мостик через Самсоновский бассейн).

Вначале о Ниле.

Напротив Розового павильона, на северном берегу Большого Круглого пруда, у начала чугунного водовода на площадке шлюза была устроена терраса с балюстрадой из полированного гранита, окруженная чугунной решеткой и украшенная двумя большими бронзовыми вазами с рельефными изображениями вакхического танца и жертвоприношения Поликсены, изготовленными на заводе герцога Лейхтенбергского.

В центре этой террасы был установлен пьедестал из сердобольского гранита, сделанный по чертежам Штакеншнейдера в 1851 году.

На нём расположилась бронзовая гальванопластическая копия известной античной аллегорической скульптуры «Нил», хранящейся в Ватикане.

Слева на литографии видна эта скульптурная композиция:

Павильон Озерки. Литография П.Ф.Бореля по рисунку К.К.Циглера фон Шафгаузена (Эрмитаж)

Можно лучше её рассмотреть на фото:

И общий вид:

Копия была выполнена в 1850г. в Петербурге по модели, присланной Папой Пием IX в дар Николаю I. Нил был изображен в виде могучего старца, окруженного детьми; 16 малышей, резвящихся вокруг него, символизировали 16 локтей, на которые поднимается вода при разливе реки.

Эту скульптуру установили здесь как символ обилия вод в петергофских фонтанах.

В 1930х статуя Нила стояла уже без головы, но на терассе ещё сохранялись и вазы, и решетка ограждения.

Скульптура полностью утрачена в годы Великой Отечественной войны.

Сейчас сохранилось только гранитное основание террасы, вросшее в берег Круглого пруда и Самсониевского канала; жив и постамент (но находится в сильно изуродованном виде). Мой снимок сделан издалека, взяла еще фото крупным планом с citywalls.

Второе исчезнувшее сооружение, о котором следует сказать - это пешеходный мостик, который был перекинут через Самсоновский бассейн недалеко от Розового павильона. Он виден на двух литографиях в уже упоминавшемся мной альбоме «Рисунки сельских зданий на Бабигоне. Петергоф, 1853».

Это был легкий и изящный деревянный, с узорами на боковых стенках.

В этом же альбоме представлены чертежи моста. То есть, опять же, восстановить его теоретически возможно.

-

Danet - абсолютный путешественник

- Сообщения: 5582

- Регистрация: 07.12.2011

- Город: Санкт-Петербург

- Благодарил (а): 808 раз.

- Поблагодарили: 1246 раз.

- Возраст: 60

- Страны: 86

- Отчеты: 21

- Пол: Женский

Re: «Как я провёл этим летом» ©️ или неспешные прогулки по окрестностям Петербурга в ковидную годину

Сообщение: #551

-

Danet - абсолютный путешественник

- Сообщения: 5582

- Регистрация: 07.12.2011

- Город: Санкт-Петербург

- Благодарил (а): 808 раз.

- Поблагодарили: 1246 раз.

- Возраст: 60

- Страны: 86

- Отчеты: 21

- Пол: Женский

Re: «Как я провёл этим летом» ©️ или неспешные прогулки по окрестностям Петербурга в ковидную годину

Сообщение: #552

Следующее посещение Лугового парка мы начали с Церкви святой благоверной мученицы царицы Александры на Бабигонских холмах (Nataly88 - ловите!)

Архитектор - А.Штакеншнейдер, кто ж ещё! Иногда кажется, что во время правления Николая I другие зодчие где-то курили бамбук. Шучу, помню как минимум о Стасове, Монферране, Шинкеле, Брюллове, Бенуа, Ефимове, Горностаеве. На самом деле их гораздо больше, наверняка кого-то значительного я забыла.

Но Штакеншнейдер, действительно и бесспорно, являлся государевым любимым архитектором.

Императору его порекомендовал граф Александр Бенкендорф. С тех пор заказчиками Штакеншнейдера сделались и сам Николай I, и его родственники, и другие высокопоставленные жители Петербурга. Штакеншнейдер стал специалистом номер один по зданиям придворного ведомства, парковым павильонам и дворцам.

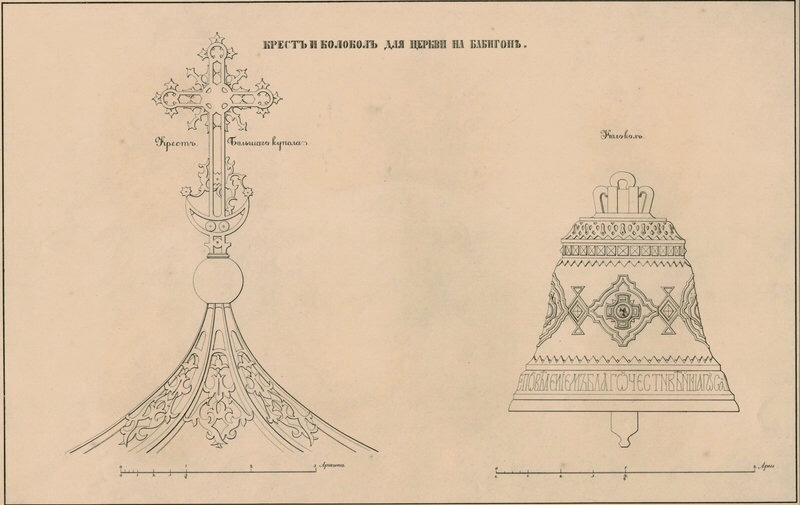

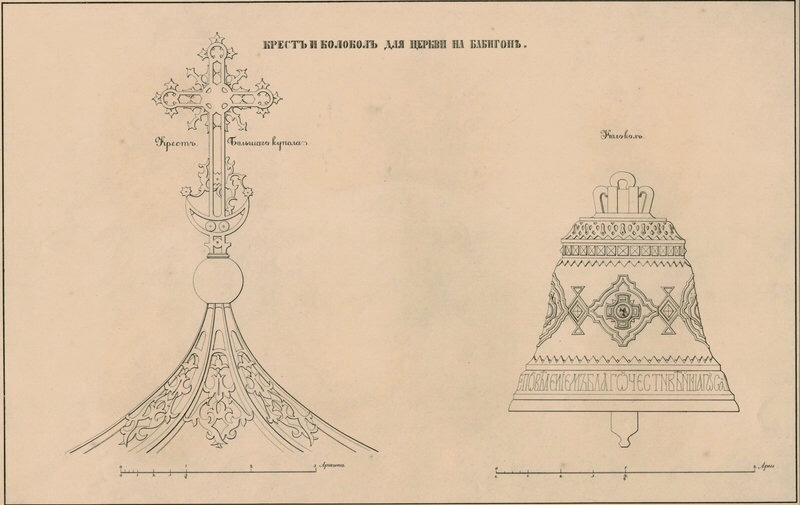

25 апреля 1851 года архитектор получил от Министра Императорского Двора рапорт следующего содержания: «По Высочайшему повелению прошу Ваше Высокоблагородие составить проект на постройку небольшой православной 5-ти главой церкви в Петергофе на Бабигонских высотах и предоставить оный мне для поднесения на Высочайшее утверждение». Через несколько месяцев проект был готов.

Ни конкурса, ни тендера. Рапорт-проект-закладка-строительство-освящение, и точка.

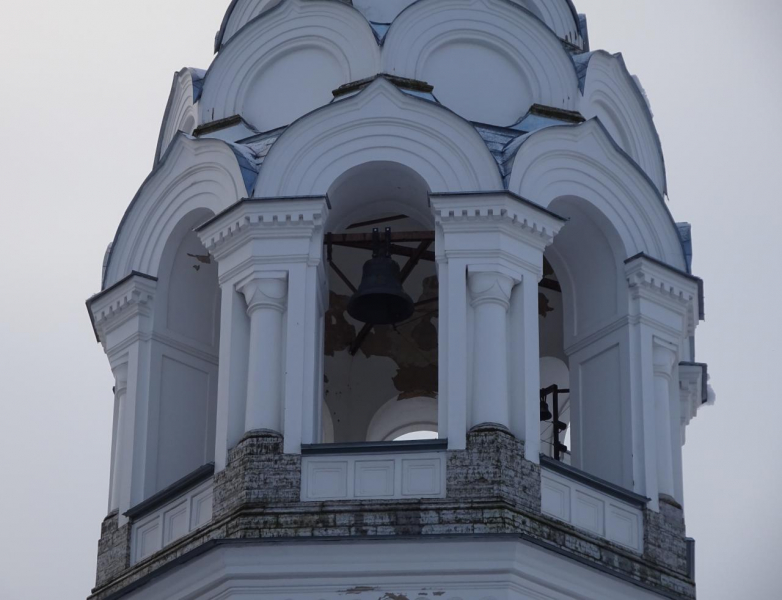

Церковь эту Штакеншнейдер задумал и построил в неорусском (византийском) стиле в 1851-1854гг.

Планы, рисунки, эскизы, разрезы, чертежи

Стоит храм на одной из вершин двугорбого холма Бабигон (на другой - Бельведер; эти две постройки являются высотными доминантами Лугового парка).

Литография П.Ф.Бореля по рисунку К.К.Циглера фон Шафгаузена, помещена в альбоме «Виды сельских зданий на Бабигоне. Петергоф, 1853, тетрадь X.

Существует предание, что государь, услышав от крестьян, что местность когда-то называлась Папингондо (Papingondo на финском означает пасторский приход, отсюда русифицированное «Бабигон», сказал, что это название требует, чтобы здесь был храм и раздавался колокольный звон.

Сказано-сделано, особенно если сказано Императором. Он же и заложил эту церковь, со словами:

«Благодарю Господа, что сподобил меня совершить закладку этого храма; Бог знает, придётся ли мне увидеть его оконченным».

Однако, успел, но церковь эта стала последней постройкой при его жизни.

На торжестве также присутствовала вся августейшая семья, и несколько прочих ВИП-персон, их многочисленная свита, плюс, понятное дело, автор проекта Штакеншнейдер, а также крестьяне из окрестных деревень.

В основание фундамента была заложена памятная плита, в плитную чашу были положены золотые и серебряные монеты, а на вызолоченной крышке сделана надпись: «Повелением императора Николая I заложена церковь на Бабигоне, близ Петергофа, во имя св. благоверной Царицы Александры, лета 1851, августа 11». Причем в основание фундамента уложили камень, доставленный из «святой земли» с берегов Иордана.

Строительство церкви было завершено 22 августа 1854 года. 31 августа 1854 года в присутствии Николая I и членов царской семьи состоялось ее торжественное освящение.

По окончании Божественной литургии Государь благодарил всех принимавших участие в строительстве этой архитектурной жемчужины.

Церковь во имя св. муч. и царицы Александры,на Бабьем-гоне. Гравюра из книги 1868г. А. Гейрота «Описание Петергофа 1501-1868»

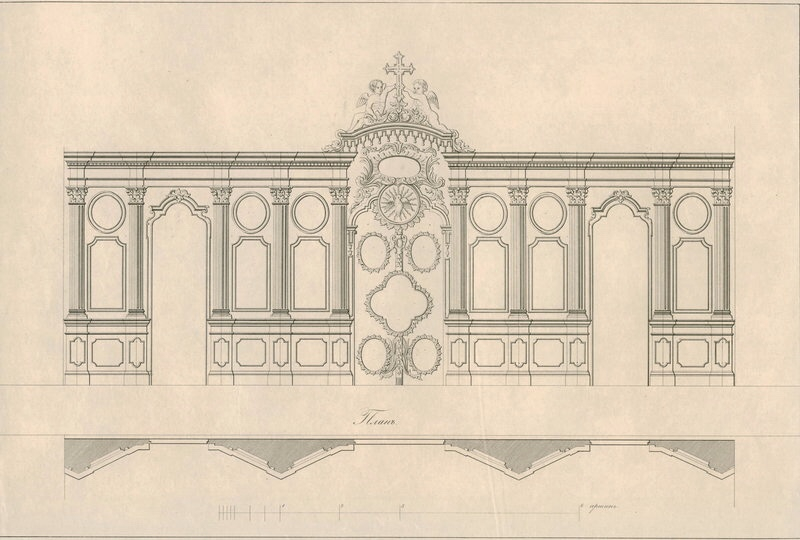

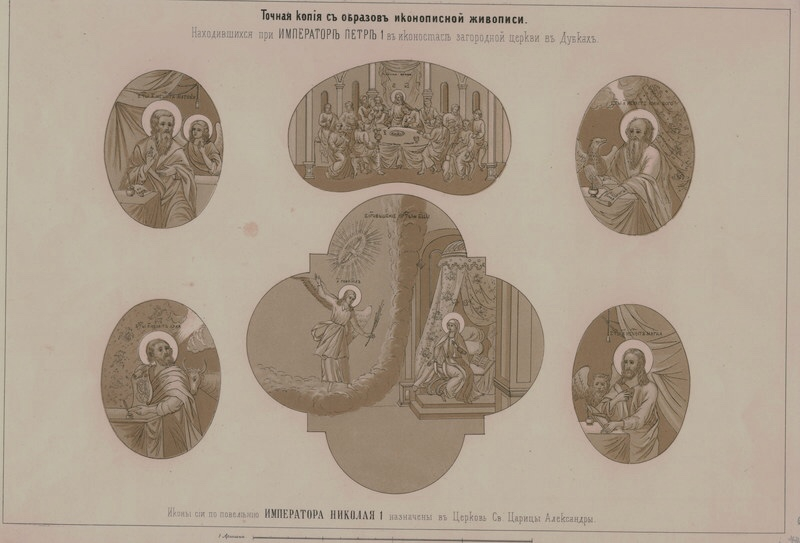

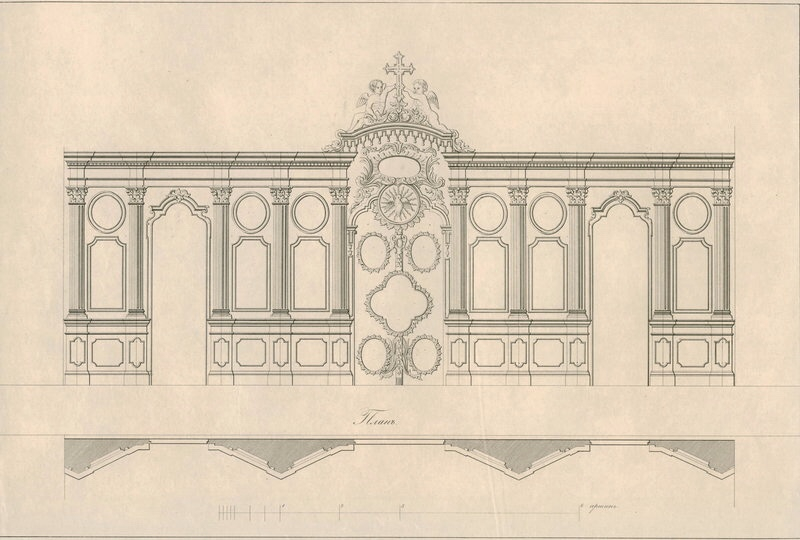

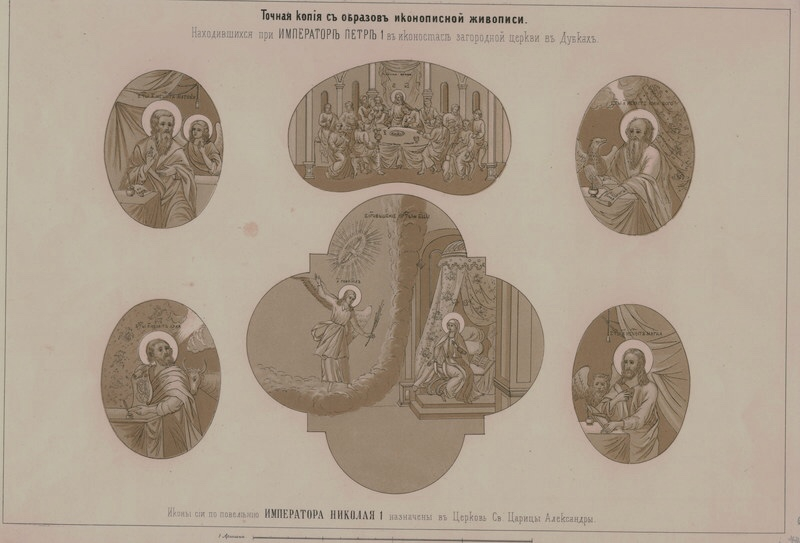

Большую ценность представлял подаренный Николаем I иконостас 18в. в стиле барокко, ранее находившийся в церкви при дворце Петра I в Дубках, в Сестрорецке (дворец был снесен по ветхости при Екатерине II; видимо, тогда же исчезла и церковь). Он был покрыт белой краской и позолотой. Фото плохое, но другого нет

Крестообразный образ в центре Царских врат - Благовещение. Вокруг него четыре овальных образа евангелистов: слева - вверху Матфей, внизу Лука, справа - вверху Иоанн, внизу Марк. Над Царскими вратами - Тайная Вечеря.

Чертеж иконостаса

Образа на Царских вратах и над ними

Во всех деталях постройки прослеживаются мотивы древнерусской (допетровской) архитектуры. Фасады чрезвычайно украшены декоративными элементами, характерными для русской архитектуры 16-17вв.

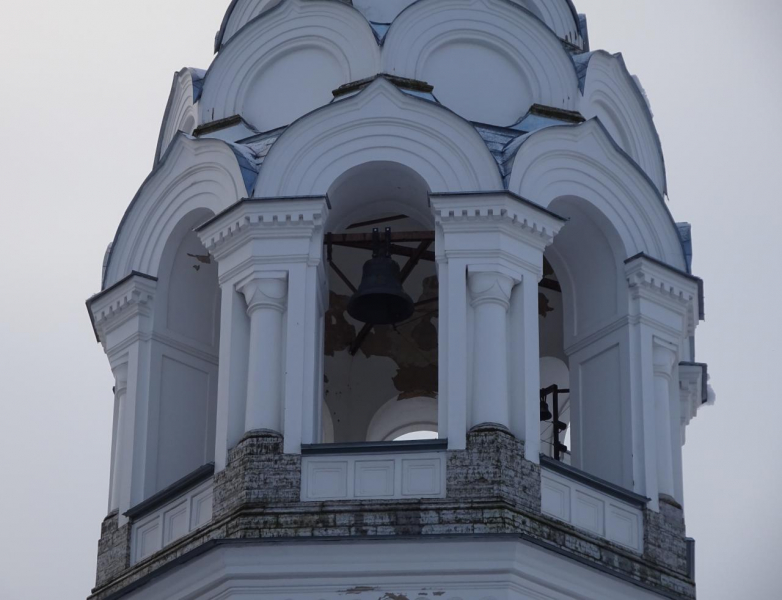

Основание барабанов глав и шатровая колокольня украшены «кокошниками».

Ленточный фундамент выложен из булыжного камня, цоколь и все крыльца со ступенями и площадками, основания и базы колонн и пилястр на фасадах были изготовлены из серого путиловского камня. Доставка строительных материалов из отдаленных мест, да еще и в гору, стоила очень дорого, но бюджет не экономили.

Штакеншнейдеру удалось достичь единства архитектурного облика здания с характером отделки иконостаса 18в.

Строительство церкви было завершено 22 августа 1854 г. 31 августа 1854 г. в присутствии Николая I и членов царской семьи состоялось ее торжественное освящение. Желание государя исполнилось. Он увидел воздвигнутый новый храм оконченным.

По окончании Божественной литургии Николай I благодарил при всех: управляющего Петергофом генерала Лихардова, архитектора Штакеншнейдера, а также и купца Тарасова, исправлявшего иконостас; не были забыты и рабочие, которым государь приказал изготовить обед.

В Бабигонской церкви было много утвари из золота, серебра, драгоценных камней. В храме находились дарохранительница с ковчегом в виде цоколя с восемью колоннами из красной сибирской яшмы, ризница из вещей, бывших при погребении Николая I, ризница из вещей Александры Федоровны и многое другое.

Церковь вмещала в себя до пятисот молящихся.

Во время своего существования церковь во имя святой мученицы Царицы Александры была одним из наиболее любимых мест молитвы императорской фамилии. Любила посещать храм на Бабигонах и последняя российская императрица Александра Федоровна, супруга императора Николая II, которая ежегодно во время пребывания в Петергофе молилась в церкви на Бабигонских высотах.

Краткий ликбез, о Святой царице Александре (я тоже не знала или не помнила, пока мы сюда не наведались).

Александра была супругой Римcкого императора Диоклетиана

Она пострадала вместе со святым великомучеником Георгием Победоносцем по приговору Диоклетиана в 303 году.

Видя твердость веры святого Георгия во время его мучений и став свидетельницей чудесного исцеления великомученика Георгия от страшных ран, полученных им при истязаниях, она пожелала тут же исповедовать Христа Богом.

Через некоторое время царица Александра увидела, как Георгий, зарытый по плечи на три дня в яме с негашеной известью, вышел из нее живым, силой крестного знамения разбил все статуи богов в храме Аполлона.

Тогда она пришла в суд и открыто исповедала себя христианкой, высмеяв языческих богов.

Озлобленный Диоклетиан приговорил Георгия и царицу к смерти. Святая Александра с радостью приняла этот приговор и кротко пошла на место казни. По дороге, утомившись, она попросила воинов позволить ей немного отдохнуть. Присев на камень у дороги, тихо скончалась. Ее мирная кончина (как записано в мученических актах святого Георгия) последовала 21 апреля 303 года, память ее празднуют одновременно с великомучеником Георгием, 23 апреля (6 мая) по церковному календарю.

Богослужения в церкви св. мц. Царицы Александры продолжались до осени 1940 года, когда был составлен проект превращения ее - как в случае многих храмов - в клуб с кинозалом. Но начавшаяся война помешала осуществить это намерение.

Церковь к несчастью оказалась на линии огня в самом центре военных действий. Бомбовые удары и артиллерийские обстрелы причинили зданию сильные повреждения.

После войны в здании длительное время была совхозная мастерская. Подвальное помещение использовалось в качестве овощехранилища. Затем около 10 лет здание пустовало.

В 1991 г. церковь была возвращена епархии. Реставраторы сюда пришли сюда ещё спустя десяток лет и увидели удручающую картину: полностью уничтоженную крышу завершения апсид, отсутствие главы большого купола и малых юго-западных главок, разрушенную винтовую лестницу, полностью снесенный шатер колокольни с главкой. Здание не имело дверных и оконных заполнений, была утрачена большая часть штукатурной и лепной отделки фасадов и интерьеров, безвозвратно пропало все живописное убранство и иконостас.

Начались работы по восстановлению.

В отличие от фасадов, оформление интерьеров Александрийской церкви носило классический характер.

Фотографии интерьера мне попадались не очень высокого качества, поэтому выкладываю их маленькими, в виде коллажа и снабжаю описанием с сайта мастерской «Тектоника»

«Проект предусматривает реставрацию центральной части храма, алтаря, трапезной, а также изготовление иконостаса и мозаичных икон на фасадах. Проект разработан на основе исторической справки, опирающейся, в свою очередь, на сохранившиеся исторические описания, архивные документы и фотографии.

Роспись свода над молельным залом включает композиции в филенчатых рамах с шестикрылыми серафимами в технике альфрейной живописи и полихромные масляные изображения евангелистов в медальонах. В архивольтах размещаются цитаты из евангелия, над ними в ромбовидных нишах - небольшие иконы и гризайльные изображения. Помимо этого, в проект входит разработка дизайна восьми киотов с иконами святых.

Иконостас, в отличие от исторического, деревянного, выполняется из мрамора (кроме дьяконских врат, изготовленных из дерева. Архитектурные элементы на дверях выполняются в технике альфрейной живописи силикатной темперой. Иконы академического стиля - в масляной технике на дереве.

Решетки на солее и на балконе выполняется из латуни. На переходе свода купола в барабан монтируется витраж, выполненный из фактурного стекла. Все киоты выполняются из дерева, с покраской белым мебельным лаком и золочением резных элементов сусальным золотом».

Архитектор - А.Штакеншнейдер, кто ж ещё! Иногда кажется, что во время правления Николая I другие зодчие где-то курили бамбук. Шучу, помню как минимум о Стасове, Монферране, Шинкеле, Брюллове, Бенуа, Ефимове, Горностаеве. На самом деле их гораздо больше, наверняка кого-то значительного я забыла.

Но Штакеншнейдер, действительно и бесспорно, являлся государевым любимым архитектором.

Императору его порекомендовал граф Александр Бенкендорф. С тех пор заказчиками Штакеншнейдера сделались и сам Николай I, и его родственники, и другие высокопоставленные жители Петербурга. Штакеншнейдер стал специалистом номер один по зданиям придворного ведомства, парковым павильонам и дворцам.

25 апреля 1851 года архитектор получил от Министра Императорского Двора рапорт следующего содержания: «По Высочайшему повелению прошу Ваше Высокоблагородие составить проект на постройку небольшой православной 5-ти главой церкви в Петергофе на Бабигонских высотах и предоставить оный мне для поднесения на Высочайшее утверждение». Через несколько месяцев проект был готов.

Ни конкурса, ни тендера. Рапорт-проект-закладка-строительство-освящение, и точка.

Церковь эту Штакеншнейдер задумал и построил в неорусском (византийском) стиле в 1851-1854гг.

Планы, рисунки, эскизы, разрезы, чертежи

Стоит храм на одной из вершин двугорбого холма Бабигон (на другой - Бельведер; эти две постройки являются высотными доминантами Лугового парка).

Литография П.Ф.Бореля по рисунку К.К.Циглера фон Шафгаузена, помещена в альбоме «Виды сельских зданий на Бабигоне. Петергоф, 1853, тетрадь X.

Существует предание, что государь, услышав от крестьян, что местность когда-то называлась Папингондо (Papingondo на финском означает пасторский приход, отсюда русифицированное «Бабигон», сказал, что это название требует, чтобы здесь был храм и раздавался колокольный звон.

Сказано-сделано, особенно если сказано Императором. Он же и заложил эту церковь, со словами:

«Благодарю Господа, что сподобил меня совершить закладку этого храма; Бог знает, придётся ли мне увидеть его оконченным».

Однако, успел, но церковь эта стала последней постройкой при его жизни.

На торжестве также присутствовала вся августейшая семья, и несколько прочих ВИП-персон, их многочисленная свита, плюс, понятное дело, автор проекта Штакеншнейдер, а также крестьяне из окрестных деревень.

В основание фундамента была заложена памятная плита, в плитную чашу были положены золотые и серебряные монеты, а на вызолоченной крышке сделана надпись: «Повелением императора Николая I заложена церковь на Бабигоне, близ Петергофа, во имя св. благоверной Царицы Александры, лета 1851, августа 11». Причем в основание фундамента уложили камень, доставленный из «святой земли» с берегов Иордана.

Строительство церкви было завершено 22 августа 1854 года. 31 августа 1854 года в присутствии Николая I и членов царской семьи состоялось ее торжественное освящение.

По окончании Божественной литургии Государь благодарил всех принимавших участие в строительстве этой архитектурной жемчужины.

Церковь во имя св. муч. и царицы Александры,на Бабьем-гоне. Гравюра из книги 1868г. А. Гейрота «Описание Петергофа 1501-1868»

Большую ценность представлял подаренный Николаем I иконостас 18в. в стиле барокко, ранее находившийся в церкви при дворце Петра I в Дубках, в Сестрорецке (дворец был снесен по ветхости при Екатерине II; видимо, тогда же исчезла и церковь). Он был покрыт белой краской и позолотой. Фото плохое, но другого нет

Крестообразный образ в центре Царских врат - Благовещение. Вокруг него четыре овальных образа евангелистов: слева - вверху Матфей, внизу Лука, справа - вверху Иоанн, внизу Марк. Над Царскими вратами - Тайная Вечеря.

Чертеж иконостаса

Образа на Царских вратах и над ними

Во всех деталях постройки прослеживаются мотивы древнерусской (допетровской) архитектуры. Фасады чрезвычайно украшены декоративными элементами, характерными для русской архитектуры 16-17вв.

Основание барабанов глав и шатровая колокольня украшены «кокошниками».

Ленточный фундамент выложен из булыжного камня, цоколь и все крыльца со ступенями и площадками, основания и базы колонн и пилястр на фасадах были изготовлены из серого путиловского камня. Доставка строительных материалов из отдаленных мест, да еще и в гору, стоила очень дорого, но бюджет не экономили.

Штакеншнейдеру удалось достичь единства архитектурного облика здания с характером отделки иконостаса 18в.

Строительство церкви было завершено 22 августа 1854 г. 31 августа 1854 г. в присутствии Николая I и членов царской семьи состоялось ее торжественное освящение. Желание государя исполнилось. Он увидел воздвигнутый новый храм оконченным.

По окончании Божественной литургии Николай I благодарил при всех: управляющего Петергофом генерала Лихардова, архитектора Штакеншнейдера, а также и купца Тарасова, исправлявшего иконостас; не были забыты и рабочие, которым государь приказал изготовить обед.

В Бабигонской церкви было много утвари из золота, серебра, драгоценных камней. В храме находились дарохранительница с ковчегом в виде цоколя с восемью колоннами из красной сибирской яшмы, ризница из вещей, бывших при погребении Николая I, ризница из вещей Александры Федоровны и многое другое.

Церковь вмещала в себя до пятисот молящихся.

Во время своего существования церковь во имя святой мученицы Царицы Александры была одним из наиболее любимых мест молитвы императорской фамилии. Любила посещать храм на Бабигонах и последняя российская императрица Александра Федоровна, супруга императора Николая II, которая ежегодно во время пребывания в Петергофе молилась в церкви на Бабигонских высотах.

Краткий ликбез, о Святой царице Александре (я тоже не знала или не помнила, пока мы сюда не наведались).

Александра была супругой Римcкого императора Диоклетиана

Она пострадала вместе со святым великомучеником Георгием Победоносцем по приговору Диоклетиана в 303 году.

Видя твердость веры святого Георгия во время его мучений и став свидетельницей чудесного исцеления великомученика Георгия от страшных ран, полученных им при истязаниях, она пожелала тут же исповедовать Христа Богом.

Через некоторое время царица Александра увидела, как Георгий, зарытый по плечи на три дня в яме с негашеной известью, вышел из нее живым, силой крестного знамения разбил все статуи богов в храме Аполлона.

Тогда она пришла в суд и открыто исповедала себя христианкой, высмеяв языческих богов.

Озлобленный Диоклетиан приговорил Георгия и царицу к смерти. Святая Александра с радостью приняла этот приговор и кротко пошла на место казни. По дороге, утомившись, она попросила воинов позволить ей немного отдохнуть. Присев на камень у дороги, тихо скончалась. Ее мирная кончина (как записано в мученических актах святого Георгия) последовала 21 апреля 303 года, память ее празднуют одновременно с великомучеником Георгием, 23 апреля (6 мая) по церковному календарю.

Богослужения в церкви св. мц. Царицы Александры продолжались до осени 1940 года, когда был составлен проект превращения ее - как в случае многих храмов - в клуб с кинозалом. Но начавшаяся война помешала осуществить это намерение.

Церковь к несчастью оказалась на линии огня в самом центре военных действий. Бомбовые удары и артиллерийские обстрелы причинили зданию сильные повреждения.

После войны в здании длительное время была совхозная мастерская. Подвальное помещение использовалось в качестве овощехранилища. Затем около 10 лет здание пустовало.

В 1991 г. церковь была возвращена епархии. Реставраторы сюда пришли сюда ещё спустя десяток лет и увидели удручающую картину: полностью уничтоженную крышу завершения апсид, отсутствие главы большого купола и малых юго-западных главок, разрушенную винтовую лестницу, полностью снесенный шатер колокольни с главкой. Здание не имело дверных и оконных заполнений, была утрачена большая часть штукатурной и лепной отделки фасадов и интерьеров, безвозвратно пропало все живописное убранство и иконостас.

Начались работы по восстановлению.

В отличие от фасадов, оформление интерьеров Александрийской церкви носило классический характер.

Фотографии интерьера мне попадались не очень высокого качества, поэтому выкладываю их маленькими, в виде коллажа и снабжаю описанием с сайта мастерской «Тектоника»

«Проект предусматривает реставрацию центральной части храма, алтаря, трапезной, а также изготовление иконостаса и мозаичных икон на фасадах. Проект разработан на основе исторической справки, опирающейся, в свою очередь, на сохранившиеся исторические описания, архивные документы и фотографии.

Роспись свода над молельным залом включает композиции в филенчатых рамах с шестикрылыми серафимами в технике альфрейной живописи и полихромные масляные изображения евангелистов в медальонах. В архивольтах размещаются цитаты из евангелия, над ними в ромбовидных нишах - небольшие иконы и гризайльные изображения. Помимо этого, в проект входит разработка дизайна восьми киотов с иконами святых.

Иконостас, в отличие от исторического, деревянного, выполняется из мрамора (кроме дьяконских врат, изготовленных из дерева. Архитектурные элементы на дверях выполняются в технике альфрейной живописи силикатной темперой. Иконы академического стиля - в масляной технике на дереве.

Решетки на солее и на балконе выполняется из латуни. На переходе свода купола в барабан монтируется витраж, выполненный из фактурного стекла. Все киоты выполняются из дерева, с покраской белым мебельным лаком и золочением резных элементов сусальным золотом».

-

Danet - абсолютный путешественник

- Сообщения: 5582

- Регистрация: 07.12.2011

- Город: Санкт-Петербург

- Благодарил (а): 808 раз.

- Поблагодарили: 1246 раз.

- Возраст: 60

- Страны: 86

- Отчеты: 21

- Пол: Женский

Re: «Как я провёл этим летом» ©️ или неспешные прогулки по окрестностям Петербурга в ковидную годину

Сообщение: #553

Первая Божественная литургия состоялась 6 мая 1998 года, с 1999 года в церкви совершаются регулярные богослужения в воскресные дни и в праздники. Церковь относится к Сосновоборскому округу Гатчинской епархии.

Продолжаются реставрационные работы.

Еще немного о том, что окружало церковь.

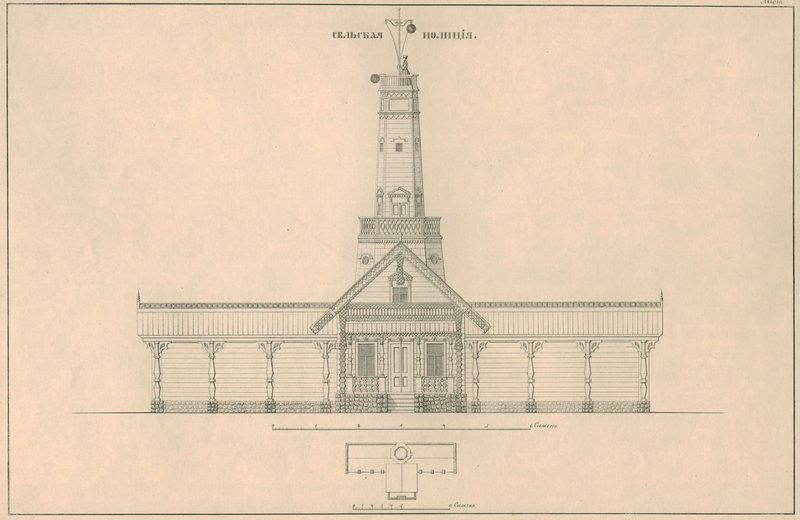

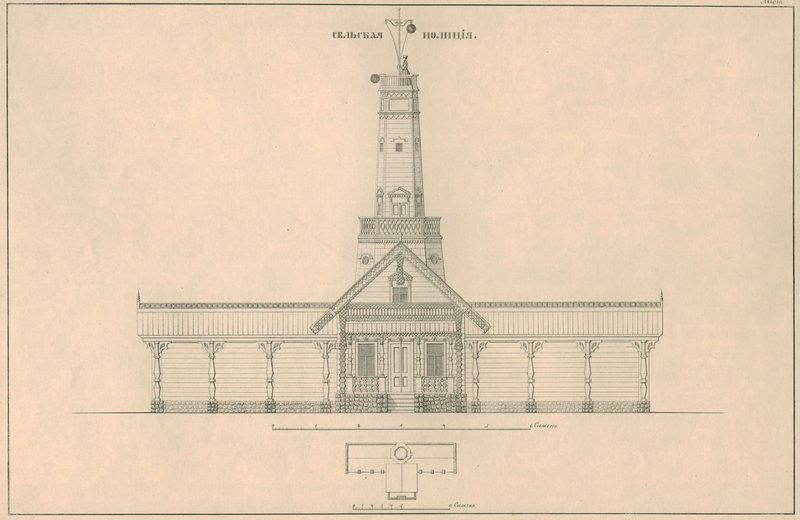

На литографии в начале предыдущего поста видно здание сельской полиции.

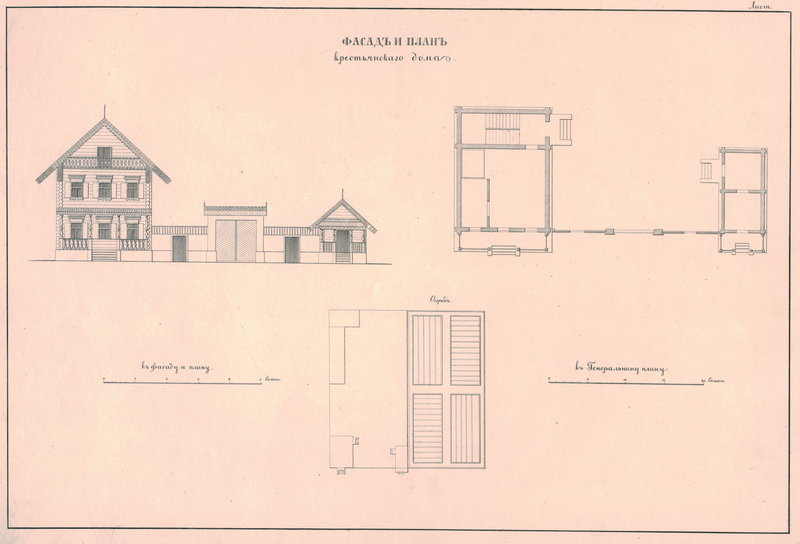

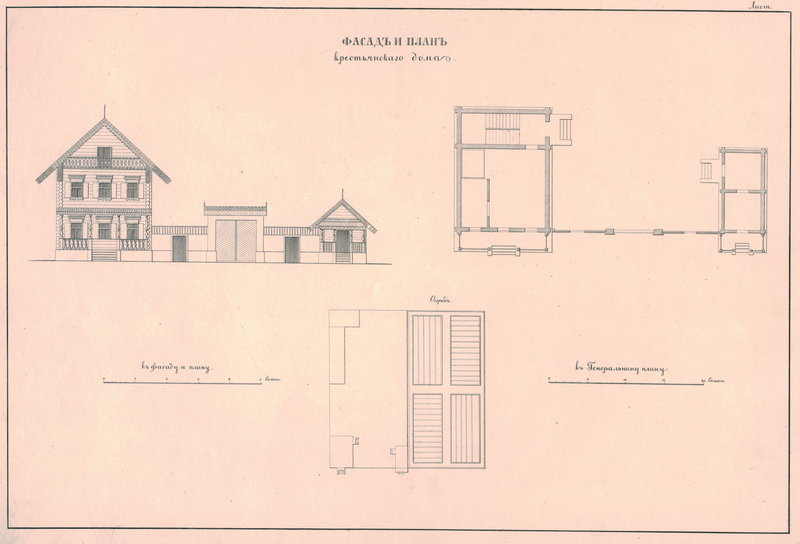

А слева на заднем плане литографии - одна из изб, построенных по образцовому «типовому» проекту для деревень на Бабигоне. Ни одна из таких изб не сохранилась.

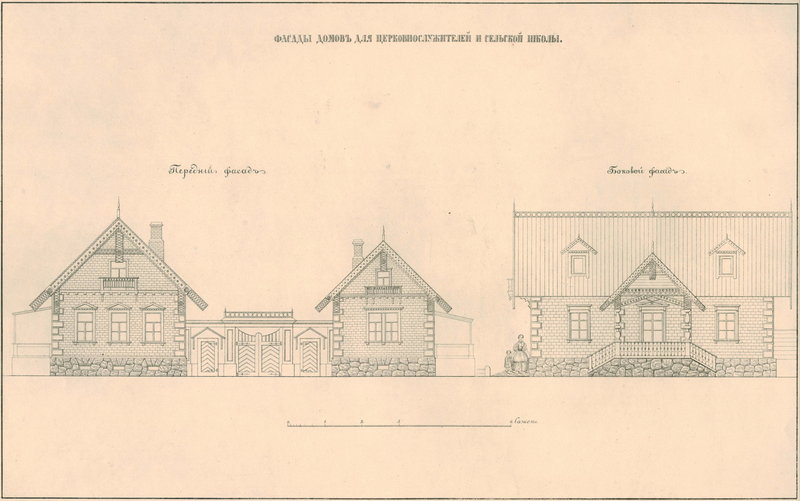

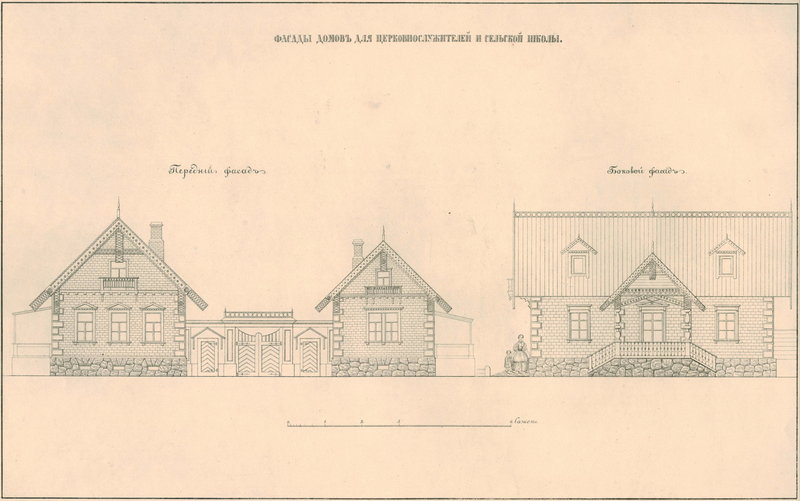

По сторонам от храма стояли: слева - дома причетника и священника, справа - дом псаломщика и сельская школа.

(до революции при церкви находился придворный причт; в обязанность священника было вменено и обучение грамоте крестьянских детей в церковной сельской школе).

Близ церкви находился приемный покой для оказания первоначальной помощи заболевшим крестьянам. Он был снабжён всеми необходимыми лекарствами и прислугой.

В том же уже неоднократно упомянутом альбоме 1853 г. помещены генеральный план построек, располагавшихся к западу от церкви, и фасады этих построек.

Ни одно из этих зданий не сохранилось. В 1960 - 80гг. на месте этих построек, прямо перед церковью находился скотный двор или что-то в этом роде.

Сейчас Церковь святой мученицы царицы Александры считается памятником архитектуры, в 1990г. внесена в перечень объектов исторического и культурного наследия регионального значения.

Фактически она находится в 290 м от границы СПб, в Ломоносовский р-не, в деревне Низино, на Центральной ул., д. 59,

однако была включено в число памятников СПб вместе со всеми памятниками Петергофа, не объявленными федеральными.

Ещё одно фото утащила себе из интернета - уж очень живописно смотрится церковь со стороны Бабигонского пруда

А с вершины холма, где расположен храм, открывается вид на ближние и дальние окрестности, тоже красиво, хоть и лезут в кадр какие-то теплицы

Продолжаются реставрационные работы.

Еще немного о том, что окружало церковь.

На литографии в начале предыдущего поста видно здание сельской полиции.

А слева на заднем плане литографии - одна из изб, построенных по образцовому «типовому» проекту для деревень на Бабигоне. Ни одна из таких изб не сохранилась.

По сторонам от храма стояли: слева - дома причетника и священника, справа - дом псаломщика и сельская школа.

(до революции при церкви находился придворный причт; в обязанность священника было вменено и обучение грамоте крестьянских детей в церковной сельской школе).

Близ церкви находился приемный покой для оказания первоначальной помощи заболевшим крестьянам. Он был снабжён всеми необходимыми лекарствами и прислугой.

В том же уже неоднократно упомянутом альбоме 1853 г. помещены генеральный план построек, располагавшихся к западу от церкви, и фасады этих построек.

Ни одно из этих зданий не сохранилось. В 1960 - 80гг. на месте этих построек, прямо перед церковью находился скотный двор или что-то в этом роде.

Сейчас Церковь святой мученицы царицы Александры считается памятником архитектуры, в 1990г. внесена в перечень объектов исторического и культурного наследия регионального значения.

Фактически она находится в 290 м от границы СПб, в Ломоносовский р-не, в деревне Низино, на Центральной ул., д. 59,

однако была включено в число памятников СПб вместе со всеми памятниками Петергофа, не объявленными федеральными.

Ещё одно фото утащила себе из интернета - уж очень живописно смотрится церковь со стороны Бабигонского пруда

А с вершины холма, где расположен храм, открывается вид на ближние и дальние окрестности, тоже красиво, хоть и лезут в кадр какие-то теплицы

-

Danet - абсолютный путешественник

- Сообщения: 5582

- Регистрация: 07.12.2011

- Город: Санкт-Петербург

- Благодарил (а): 808 раз.

- Поблагодарили: 1246 раз.

- Возраст: 60

- Страны: 86

- Отчеты: 21

- Пол: Женский

Re: «Как я провёл этим летом» ©️ или неспешные прогулки по окрестностям Петербурга в ковидную годину

Сообщение: #554

Danet писал(а) 18 окт 2021, 00:16:каждый раз, говорю себе, что и писать-то об этом не хочу, потому что сил нет уже повторять: утрачено, разрушено, в запустении

Danet, пишите, обязательно пишите. Вся эта утраченная красота должна остаться в нашей памяти.

- Nataly88

- почетный путешественник

- Сообщения: 2102

- Регистрация: 04.05.2014

- Город: Москва - Протвино

- Благодарил (а): 867 раз.

- Поблагодарили: 765 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 64

- Пол: Женский

Re: «Как я провёл этим летом» ©️ или неспешные прогулки по окрестностям Петербурга в ковидную годину

Сообщение: #555

Теперь направляемся в парк.

Мы не стали туда пешком спускаться с Бабигона, а подъехали на машине к другому входу, где я отметила пару построек, которые хотелось посмотреть.

Итак, напомню. В середине 19 века по распоряжению Николая I стараниями известных садовых мастеров П.Эрлера и П.Архипова на месте болот и крестьянских сельхозугодий здесь был устроен пейзажный парк с павильонами и прочими декоративными сооружениями, созданными большей частью по проектам и под руководством А.Штакеншнейдера.

Мне попалась интересная статья А.Краснова, опубликованная в журнале Нева, #6, 2005 «Руины загородных построек А. И. Штакеншнейдера». Приведу здесь сокращённый отрывок из неё:

«Целый ряд зданий Штакеншнейдер возвел в Луговом парке, протянувшемся вдоль Самсоновского фонтанного водовода. Первым из них был Розовый павильон (или Озерки, 1845–1848 годы). Его эффектный северный фасад имел в левой части высокую башню, а в центре -выступающую часть с тремя окнами -эркер. Рядом с башней, на мосту через пруд, находилась открытая галерея. Во время Великой Отечественной войны павильон был разрушен, исчезли башня и галерея, но и сохранившиеся руины с эркером производят сильное впечатление.

Южнее, на берегу Самсоновского водовода до войны стояла Царская мельница, построенная А.Штакеншнейдером по повелению Императора Николая I, для крестьян соседних деревень.

Здание мельницы было деревянным, обнесено балконом. Внутри - две простые комнаты, в одной из которых липовый стол, сделанный из цельного куска дерева. В особой пристройке помещалось колесо, приводимое в действие водою петергофского водопровода. С южной стороны здания был разбит цветник с полукруглыми скамейками.

От мельницы не осталось даже следов, но рядом и поныне можно видеть дом мельника и караулку.

Дом мельника утратил, как это видно из сравнения с проектом, террасу на первом и балкон на втором этажах. Даже в таком виде здание, декорированное наличниками вокруг окон, рустом на углах, консолями и деревянной резьбой в верхней части, красиво и своеобразно».

«Скромнее, но в том же стиле решена караулка с резными кронштейнами под окнами мансардного этажа».

«Дом мельника и караулка в хорошем состоянии и отнюдь не руины, но могут погибнуть, так как недавно были расселены и брошены на произвол судьбы. Рядом с этими зданиями - небольшой сад с двумя одинаковыми беседками. Скамьи их ограждены ажурной чугунной решеткой, перекрытия покоятся на тонких колонках.

Таким образом, вблизи исчезнувшей мельницы еще существует уникальный усадебный комплекс середины 19 века, который любил и неоднократно посещал император Николай I».

Надо сказать, что с момента написания этой статьи произошли некоторые изменения, причём в лучшую сторону.

Действительно, в 2004-05 годах дома были расселены и несколько лет стояли заброшенные с выбитыми стеклами.

Но в 2011 году начались работы по восстановлению исторического облика зданий и сегодня они в неплохом состоянии, отреставрированы, хоть и с несколькими упрощениями.

Первый этаж дома мельника перестроен из кирпича, второй - деревянный.

Тут и там упоминается некий безымянный меценат, ответственный за финансирование реставрации, но мне не удалось выяснить ни кто он, ни каков нынешний статус этих построек. Судя по детским игрушкам в саду и припаркованному рядом с домом автомобилю, похоже, что там кто-то живёт (возможно, даже этот самый спонсор-инкогнито).

Оба домика получили статус памятников федерального значения.

От этого входа в парк открываются чудесные виды на Самсониевский водовод

Вид на дом мельника уже с противоположного берега канала

Мы не стали туда пешком спускаться с Бабигона, а подъехали на машине к другому входу, где я отметила пару построек, которые хотелось посмотреть.

Итак, напомню. В середине 19 века по распоряжению Николая I стараниями известных садовых мастеров П.Эрлера и П.Архипова на месте болот и крестьянских сельхозугодий здесь был устроен пейзажный парк с павильонами и прочими декоративными сооружениями, созданными большей частью по проектам и под руководством А.Штакеншнейдера.

Мне попалась интересная статья А.Краснова, опубликованная в журнале Нева, #6, 2005 «Руины загородных построек А. И. Штакеншнейдера». Приведу здесь сокращённый отрывок из неё:

«Целый ряд зданий Штакеншнейдер возвел в Луговом парке, протянувшемся вдоль Самсоновского фонтанного водовода. Первым из них был Розовый павильон (или Озерки, 1845–1848 годы). Его эффектный северный фасад имел в левой части высокую башню, а в центре -выступающую часть с тремя окнами -эркер. Рядом с башней, на мосту через пруд, находилась открытая галерея. Во время Великой Отечественной войны павильон был разрушен, исчезли башня и галерея, но и сохранившиеся руины с эркером производят сильное впечатление.

Южнее, на берегу Самсоновского водовода до войны стояла Царская мельница, построенная А.Штакеншнейдером по повелению Императора Николая I, для крестьян соседних деревень.

Здание мельницы было деревянным, обнесено балконом. Внутри - две простые комнаты, в одной из которых липовый стол, сделанный из цельного куска дерева. В особой пристройке помещалось колесо, приводимое в действие водою петергофского водопровода. С южной стороны здания был разбит цветник с полукруглыми скамейками.

От мельницы не осталось даже следов, но рядом и поныне можно видеть дом мельника и караулку.

Дом мельника утратил, как это видно из сравнения с проектом, террасу на первом и балкон на втором этажах. Даже в таком виде здание, декорированное наличниками вокруг окон, рустом на углах, консолями и деревянной резьбой в верхней части, красиво и своеобразно».

«Скромнее, но в том же стиле решена караулка с резными кронштейнами под окнами мансардного этажа».

«Дом мельника и караулка в хорошем состоянии и отнюдь не руины, но могут погибнуть, так как недавно были расселены и брошены на произвол судьбы. Рядом с этими зданиями - небольшой сад с двумя одинаковыми беседками. Скамьи их ограждены ажурной чугунной решеткой, перекрытия покоятся на тонких колонках.

Таким образом, вблизи исчезнувшей мельницы еще существует уникальный усадебный комплекс середины 19 века, который любил и неоднократно посещал император Николай I».

Надо сказать, что с момента написания этой статьи произошли некоторые изменения, причём в лучшую сторону.

Действительно, в 2004-05 годах дома были расселены и несколько лет стояли заброшенные с выбитыми стеклами.

Но в 2011 году начались работы по восстановлению исторического облика зданий и сегодня они в неплохом состоянии, отреставрированы, хоть и с несколькими упрощениями.

Первый этаж дома мельника перестроен из кирпича, второй - деревянный.

Тут и там упоминается некий безымянный меценат, ответственный за финансирование реставрации, но мне не удалось выяснить ни кто он, ни каков нынешний статус этих построек. Судя по детским игрушкам в саду и припаркованному рядом с домом автомобилю, похоже, что там кто-то живёт (возможно, даже этот самый спонсор-инкогнито).

Оба домика получили статус памятников федерального значения.

От этого входа в парк открываются чудесные виды на Самсониевский водовод

Вид на дом мельника уже с противоположного берега канала

-

Danet - абсолютный путешественник

- Сообщения: 5582

- Регистрация: 07.12.2011

- Город: Санкт-Петербург

- Благодарил (а): 808 раз.

- Поблагодарили: 1246 раз.

- Возраст: 60

- Страны: 86

- Отчеты: 21

- Пол: Женский

Re: «Как я провёл этим летом» ©️ или неспешные прогулки по окрестностям Петербурга в ковидную годину

Сообщение: #556

Заходим в парк, оказываемся на мостике через Самсониевский бассейн.

Напомню, по дну каналов проложены трубы, по которым вода подается к фонтанам и каскадам Верхнего и Нижнего парков Петергофа.

Утром, когда воды еще мало, трубы хорошо видны. Шлюзы открывают по утрам; с течением дня канал постепенно наполняется водой, и трубы оказываются полностью скрыты под ней.

Мы (совы) никогда не бывали в парке ранним утром, поэтому проиллюстрирую это чужими снимками. К тому же (две пользы сразу) покажу, как парк выглядит летом. Иначе моё утверждение о наличии в парке тенистых аллей останется голословным.

Шлюз, вблизи которого раньше стояла деревянная Царская мельница.

Мельница была живописнейшей парковой постройкой в романтическом стиле, которая при этом служила как настоящая действующая мельница, куда крестьяне ближайших деревень привозили зерно для помола.

Водяная мельница. Литография П. Ф. Бореля по рисунку К. К. Циглера фон Шафгаузена. 1853 г.

История мельницы такова. В 1847 г. дворцовое правление озаботилось тем, что в Петергофе нет мукомольной мельницы, и крестьяне близлежащих земель вынуждены отвозить зерно на помол за 15 верст, затрачивая при этом более суток на проезд. Тогда было решено построить мельницу у шлюза.

Проект создал - угадайте, кто? - правильно, Штакеншнейдер. Построенная из дерева и стоящая на высоком каменном цоколе, с балконом, с которого можно было любоваться окрестными видами, мельница стала одним из украшений парка.

Царская мельница, боковой фасад. Фотография 1910-х гг.

На первом, каменном, этаже находились мельничные жернова, приводимые в действие водяным колесом. Сложный механизм мельницы изготовил (не Штакеншнейдер) Костромской «Кулибин» - крестьянин Михаил Максимов. На втором, деревянном этаже были две небольшие комнаты в деревенском стиле, предназначавшиеся для временного отдыха императорской семьи.

На прилегающей к мельнице территории разбили цветники, построили дом для мельника и караулку сторожа, которые мы только что увидели; в саду установили беседки с ажурными чугунными решетками.

Во время войны мельница сгорела.

Планов по восстановлению нет.

К югу отсюда находится Руинный пруд. Фото, как раньше писали «с высоты птичьего полёта», сейчас это «с высоты полёта дрона».

Здесь хочу рассказать еще об одной утраченной постройке.

Для этого воспользуюсь цитатой из упомянутой выше статьи А.Краснова:

«В том же Луговом парке, на одном из двух островков Руинного пруда, Штакеншнейдер в 1852 году установил имеющую вид как бы подлинного фрагмента античного храма Руину -романтическое, в духе времени, сооружение с пятью массивными колоннами ионического ордера, из розоватого тивдийского мрамора, на гранитном цоколе.

Использованные колонны остались после завершения в начале 19 века строительства знаменитого Инженерного замка в Петербурге, что придавало Руине еще больший романтический ореол.»

Несколько колонн были отдельно стоящими; на склонах острова разместили многочисленные статуи и четыре больших барельефа, имитирующие древнегреческие образцы.

Всё это вместе создавало впечатление подлинной руины античного здания.

Такие руины были в середине 19 века неотъемлемым элементом романтического пейзажа.

А.Н. Бенуа писал: «Продолжая путь в Бабигоны, после Озерков покидаешь парковую тень и выезжаешь на деревенский простор. Правда и здесь деревья были рассажены группами и казались прибранными и причесанными. Тут вскоре на одном из поворотов, за речкой (или рукавом пруда), открывалась Руина - искусственные развалины, составленные из мраморов старого собора св. Исаакия, начатого строиться при Екатерине II и затем оставленного. Вероятно потому, что эта петергофская «руина» была первой, которую я видел в жизни, ничто (не исключая, пожалуй, и римского форума) меня так не волновало своей заброшенностью и не производило впечатления такой печальной оставленности, как именно эти розовые колонны, торчащие из-за чахлых северных кустарников среди недоступного, окруженного водой островка».