2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5

Аренда квартиры : Аренда квартиры или апартаментов в любом городе России, по хорошим ценам, на Суточно.ру

Отели : Поиск и бронирование отелей в городах России на Яндексе

Авиабилеты : Поиск дешевых авиабилетов между городами в России и из России за рубеж

Прокат авто : Аренда автомобиля в России, во всех крупных городах с гарантией

Ж/Д : Поиск и покупка билетов на Ж/Д поезда в России, от Калининграда до Владивостока

Автобусы : Покупка билетов на междугородний автобус в России, широкая сеть маршрутов по всем регионам

Экскурсии в России : Экскурсии, туры по России. Онлайн бронирование, большой выбор на любой вкус и кошелек

Отели : Поиск и бронирование отелей в городах России на Яндексе

Авиабилеты : Поиск дешевых авиабилетов между городами в России и из России за рубеж

Прокат авто : Аренда автомобиля в России, во всех крупных городах с гарантией

Ж/Д : Поиск и покупка билетов на Ж/Д поезда в России, от Калининграда до Владивостока

Автобусы : Покупка билетов на междугородний автобус в России, широкая сеть маршрутов по всем регионам

Экскурсии в России : Экскурсии, туры по России. Онлайн бронирование, большой выбор на любой вкус и кошелек

Re: 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!

Сообщение: #51

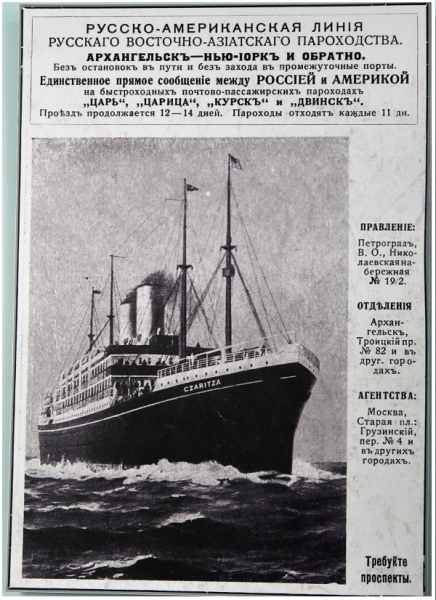

касательно парохода "Иван Каляев"

на сегодня остался на ходу всего один пароход-колесник из этой серии. Это "Н.В.Гоголь". И он жив, хотя ему 112 лет! И курсирует в основном между Северодвинском и Архангельском, иногда по Северной Двине от Архангельска вверх по течению и обратно. Когда то в нулевые пару раз на нем катался ))

Innokentia

если не против, могу выложить его фотографии

на сегодня остался на ходу всего один пароход-колесник из этой серии. Это "Н.В.Гоголь". И он жив, хотя ему 112 лет! И курсирует в основном между Северодвинском и Архангельском, иногда по Северной Двине от Архангельска вверх по течению и обратно. Когда то в нулевые пару раз на нем катался ))

Innokentia

если не против, могу выложить его фотографии

-

SignalMaker - полноправный участник

- Сообщения: 362

- Регистрация: 26.01.2006

- Город: Москва

- Благодарил (а): 15 раз.

- Поблагодарили: 23 раз.

- Возраст: 58

- Страны: 28

- Отчеты: 4

- Пол: Мужской

Re: 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!

Сообщение: #52

Я не против, но чуть позже (закончу с набережной и просигналю, ладно?).

Сейчас отчет на паузе - я в Перми.

Сейчас отчет на паузе - я в Перми.

-

Innokentia - абсолютный путешественник

- Сообщения: 7006

- Регистрация: 15.02.2011

- Город: Москва

- Благодарил (а): 2084 раз.

- Поблагодарили: 2358 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 29

- Отчеты: 51

- Пол: Женский

Re: 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!

Сообщение: #53

Innokentia писал(а) 07 июн 2023, 07:12:а над Двиной уже вовсю полыхает закат!

Закат классный получился!

- JamKit

- абсолютный путешественник

- Сообщения: 18726

- Регистрация: 17.04.2012

- Город: Москва

- Благодарил (а): 6418 раз.

- Поблагодарили: 4168 раз.

- Возраст: 54

- Страны: 30

- Отчеты: 14

- Пол: Женский

Re: 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!

Сообщение: #54

Innokentia писал(а) 11 июн 2023, 18:13:Я не против, но чуть позже (закончу с набережной и просигналю, ладно?)

не вопрос :-)

Innokentia писал(а) 04 июн 2023, 01:04:В Архангельске в районе улиц Выучейского, Урицкого и Обводного канала сохранились кварталы с деревянными домами, а кое-где и с мостовыми.

Подумывала специально съездить побродить тут, но времени не хватило.

если проехать мимо Соломбалы в сторону порта Экономия (Маймаксанский округ), там деревянных домов огромное количество, и мостовые остались, и дороги, посыпанные щепой

детство свое проводил в этих районах )

-

SignalMaker - полноправный участник

- Сообщения: 362

- Регистрация: 26.01.2006

- Город: Москва

- Благодарил (а): 15 раз.

- Поблагодарили: 23 раз.

- Возраст: 58

- Страны: 28

- Отчеты: 4

- Пол: Мужской

Re: 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!

Сообщение: #55

.

Вот для кого писал хороший человек?

Для меня.

А я что?

А я забыла напрочь хотя бы на карте глянуть, где они!

Зато теперь я (тундра неасфальтированная!) знаю, что в этих краях водятся не только тюлени, олени и подводные лодки, но еще и алмазы.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Нагуглила книжку «Поморские алмазы», начала читать… чуть не всплакнула от воспоминаний, как мечтала после школы идти на геологический, но не захотел меня геофак МГУ.

Вот они, кумиры моего отрочества и юности!

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Наткнулась на одного малыша совершенно случайно, только тогда и вспомнила, но не побежишь же по набережной с вопросом: «А где тут у вас кудесники»? Народ шарахаться начнет, а там и санитары подоспеют…

Кудесник с птицей счастья – «первенец», примерно на пересечении с ул.Свободы.

Ему трут носик на счастье, хотя надо бы птичку тереть, наверное – она же птица счастья)))

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

А помните сказку про Нильса, где статуи оживали по ночам?

И здешние кудесники тоже так умеют! Причем они это делают днем, потому что по ночам детям надо спать.

Так что «первенец» время от времени становится обычным мальчишкой и выпускает полетать-размяться свою крылатую подружку.

Главное, чтобы птица счастья не запуталась в проводах, не попала в сети – кто же тогда будет ведать счастьем?

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

А еще двоих я профукала, жаль! Но может быть, это не я профукала, а они в это время как раз «отлучались»?

Кстати, зимой какой-то добрый человек одевает малышей, чтоб не замерзли.

Кудесница с каргопольской свистулькой-птичкой (напротив Гостиных дворов).

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Кудесник с алмазом (примерно напротив ул.Попова) - прямо настоящий геолог - сапоги, штормовка, молоточек за пояс заткнут, а в ручонке – алмаз.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

upd.сент.2023

В августе появился четвертый малыш - такоей реальный поморский пацан с огромной треской.

Установлен на набережной, но очень далеко - после морвокзала, после Университета.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

*****************************************************************************

«Портовые грузчики» - четвертый (и последний) арт-объект Тайболы в проекте-посвящении старому Архангельску начала прошлого века.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Была еще мысль спуститься вниз (здесь начинается городской пляж), посмотреть муралы на стене набережной, но я взвесила все «за» и «против» и не пошла, ибо «против» победило со счетом 2:1 – суды по фото на 2gis, они в весьма жалком состоянии плюс я уже начала уставать.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Мыс Пур-Наволок, он же Главная Точка Набережной - отсюда инет обещает самые красивые виды.

Нуууу... виды здесь практически одинаковые везде, но то, что отсюда и начался город Архангельск - с этим не поспоришь.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Фото следующего дня – в пасмурную погоду:

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Переехавший монастырь новая власть закрыла в 1920, и он пошел по рукам.

В 1930 был полностью разобран, и сейчас там жилой район.

Все, что от него осталось, это имя, данное городу вместо первоначального «Новые Холмогоры».

И старые фото…

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Вот для кого писал хороший человек?

2XL писал(а) 28 апр 2023, 21:44:По набережной пойдете-ищите "кудесников" :)

Для меня.

А я что?

А я забыла напрочь хотя бы на карте глянуть, где они!

Зато теперь я (тундра неасфальтированная!) знаю, что в этих краях водятся не только тюлени, олени и подводные лодки, но еще и алмазы.

Крупнейшее европейское месторождение алмазов, названное именем великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова, расположено всего в 100 километрах от Архангельска.

Оно включает 6 трубок, на двух из которых («Архангельской» и «Карпинского-1») активно ведется добыча. Общие запасы трубок оцениваются в 194 млн. каратов, что составляет около 20% общероссийского сырья.

Нагуглила книжку «Поморские алмазы», начала читать… чуть не всплакнула от воспоминаний, как мечтала после школы идти на геологический, но не захотел меня геофак МГУ.

Вот они, кумиры моего отрочества и юности!

«Кудесники – хранители Севера» — подарок городу от АО «Севералмаз» в год 30-летия компании и в честь 85-летия Архангельской области.

Наткнулась на одного малыша совершенно случайно, только тогда и вспомнила, но не побежишь же по набережной с вопросом: «А где тут у вас кудесники»? Народ шарахаться начнет, а там и санитары подоспеют…

Кудесник с птицей счастья – «первенец», примерно на пересечении с ул.Свободы.

Щепная «Птица счастья» издревле считается символом семейного счастья и благополучия. Такой оберег раньше висел в каждом доме, размещали его обычно под потолком в прихожей, чтобы каждый входящий прошел под ним. Оберег забирает все отрицательное, с чем человек может прийти в дом, пропуская только хорошее.

Ему трут носик на счастье, хотя надо бы птичку тереть, наверное – она же птица счастья)))

А помните сказку про Нильса, где статуи оживали по ночам?

И здешние кудесники тоже так умеют! Причем они это делают днем, потому что по ночам детям надо спать.

Так что «первенец» время от времени становится обычным мальчишкой и выпускает полетать-размяться свою крылатую подружку.

Главное, чтобы птица счастья не запуталась в проводах, не попала в сети – кто же тогда будет ведать счастьем?

А еще двоих я профукала, жаль! Но может быть, это не я профукала, а они в это время как раз «отлучались»?

Кстати, зимой какой-то добрый человек одевает малышей, чтоб не замерзли.

Кудесница с каргопольской свистулькой-птичкой (напротив Гостиных дворов).

Кудесник с алмазом (примерно напротив ул.Попова) - прямо настоящий геолог - сапоги, штормовка, молоточек за пояс заткнут, а в ручонке – алмаз.

upd.сент.2023

В августе появился четвертый малыш - такоей реальный поморский пацан с огромной треской.

Установлен на набережной, но очень далеко - после морвокзала, после Университета.

*****************************************************************************

«Портовые грузчики» - четвертый (и последний) арт-объект Тайболы в проекте-посвящении старому Архангельску начала прошлого века.

В том месте, где сейчас стоит скульптура, нам говорят, что не было порта. Но у объекта нет такой четкой географической привязки, скульптура установлена в одном из исторических мест города, где была застройка. Скульптуры сделаны несколько грубее, чем предыдущие, потому что Александр Менухов хотел показать расслоение общества, поэтому дворяне и мещане более изысканно и изящно одеты, там больше деталей, а портовые мужики сами по себе грубее. Но всё равно это наше такое теплое посвящение трудовому народу. Название композиции — «Рабочий люд на Пристани» либо «Портовые грузчики».

Илья Кузубов, интервью _29.RU_

Была еще мысль спуститься вниз (здесь начинается городской пляж), посмотреть муралы на стене набережной, но я взвесила все «за» и «против» и не пошла, ибо «против» победило со счетом 2:1 – суды по фото на 2gis, они в весьма жалком состоянии плюс я уже начала уставать.

Мыс Пур-Наволок, он же Главная Точка Набережной - отсюда инет обещает самые красивые виды.

Нуууу... виды здесь практически одинаковые везде, но то, что отсюда и начался город Архангельск - с этим не поспоришь.

В лето 7092-е [1584] приехали с Москвы воеводы Петр Афанасьевич Нащокин да Залешанин Микифоров сын Волохов и Архангельской город деревянной поставили одним годом на Пурнаволоке над Двиною рекою за тридцать верст от устья тоя Двины реки. А поставили город круг Архангельского монастыря и съехали к Москве. И после того присланы на Двину приказные люди дети боярские

Фото следующего дня – в пасмурную погоду:

Когда же с 1584 года стали вокруг монастыря строить дома и селиться приказные люди, для монастыря это не обещало ничего хорошаго. Прошло 30 лет с основания Архангельска, и от монастыря пошли жалобы на своеволие и утеснение от Двинских властей. Ко благу обители, пожар в городе в 1636 году, жертвой котораго сделался и монастырь, повел к выселение монастыря за городскую черту, вверх по течению р. Двины, версты на 1 1/2 от города.

Переехавший монастырь новая власть закрыла в 1920, и он пошел по рукам.

В 1930 был полностью разобран, и сейчас там жилой район.

Все, что от него осталось, это имя, данное городу вместо первоначального «Новые Холмогоры».

И старые фото…

Последний раз редактировалось Innokentia 05 ноя 2025, 14:48, всего редактировалось 3 раз(а).

-

Innokentia - абсолютный путешественник

- Сообщения: 7006

- Регистрация: 15.02.2011

- Город: Москва

- Благодарил (а): 2084 раз.

- Поблагодарили: 2358 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 29

- Отчеты: 51

- Пол: Женский

Re: 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!

Сообщение: #56

.

Памятники «про войну» располагаются на одном отрезке набережной – примерно между ул.Свободы и Карла Маркса.

Конечно, я не ставила цель обойти их все по списку – я ващета всего лишь шла смотреть закат.

… и закат был под стать – вот сейчас солнышко спрячется за тучку-ленточку…

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

… и подсвеченное снизу небо сразу стало грозным-грозовым, тревожным, фронтовым…

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Монумент победы меня совсем не впечатлил. Вроде все есть, что положено, я запечатлела, а подойти даже желания не возникло.

И в этом треугольнике (это я! со своим боХатым воображением!) никак не увидела склоненное знамя.

А уж если это и правда знамя, зачем под ним костер развели и назвали его «вечным огнем»?

В общем, «ну такое…»

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Стела "Архангельск - город воинской славы" (2011) смотрится очень эффектно за счет кораблика.

Это единственная такая стела – в других морских городах кораблики присутствуют разве что на барельефах – можете сами проверить по списку на памятном камне.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Памятники «про войну» располагаются на одном отрезке набережной – примерно между ул.Свободы и Карла Маркса.

Конечно, я не ставила цель обойти их все по списку – я ващета всего лишь шла смотреть закат.

… и закат был под стать – вот сейчас солнышко спрячется за тучку-ленточку…

… и подсвеченное снизу небо сразу стало грозным-грозовым, тревожным, фронтовым…

Монумент победы меня совсем не впечатлил. Вроде все есть, что положено, я запечатлела, а подойти даже желания не возникло.

И в этом треугольнике (это я! со своим боХатым воображением!) никак не увидела склоненное знамя.

А уж если это и правда знамя, зачем под ним костер развели и назвали его «вечным огнем»?

В общем, «ну такое…»

Стела "Архангельск - город воинской славы" (2011) смотрится очень эффектно за счет кораблика.

Это единственная такая стела – в других морских городах кораблики присутствуют разве что на барельефах – можете сами проверить по списку на памятном камне.

Последний раз редактировалось Innokentia 05 ноя 2025, 14:49, всего редактировалось 1 раз.

-

Innokentia - абсолютный путешественник

- Сообщения: 7006

- Регистрация: 15.02.2011

- Город: Москва

- Благодарил (а): 2084 раз.

- Поблагодарили: 2358 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 29

- Отчеты: 51

- Пол: Женский

Re: 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!

Сообщение: #57

.

А вот три памятника, которые побудили остановиться не только для того, чтоб сделать фото.

И потом долго не отпускали, заставили зависнуть в инете – и утонуть в статьях и роликах…

Не иначе, как всколыхнулась генетическая память…

Памятник участникам северных конвоев (2015).

Установлен на месте, где (ну или почти) встал на рейде первый союзный конвой (кодовое название «Дервиш»).

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Внизу на стене пляжа есть мурал "Дервиш".

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Автор памятника – Сергей Сюхин, наш знакомец по Чумбаровке:

Мне кажется, здесь у него получилось.

Я даже перечитала детскую книжку «Девочка в бурном море», которую в свое время проглотила залпом, а потом сразу начала читать сначала.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Памятник тюленю (2010)

Полное название «Тюленю — спасителю жителей Архангельска и блокадного Ленинграда».

Интервью полностью.

Хорошо, что автор скульптуры не стал придумывать чего-нить "эдакое нерядовое".

Лежит себе на льдине усатая большеглазая тушка - милота и няшечка... хочется погладить, угостить рыбкой, но никак не есть.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

А вот три памятника, которые побудили остановиться не только для того, чтоб сделать фото.

И потом долго не отпускали, заставили зависнуть в инете – и утонуть в статьях и роликах…

Не иначе, как всколыхнулась генетическая память…

Памятник участникам северных конвоев (2015).

Установлен на месте, где (ну или почти) встал на рейде первый союзный конвой (кодовое название «Дервиш»).

Внизу на стене пляжа есть мурал "Дервиш".

Автор памятника – Сергей Сюхин, наш знакомец по Чумбаровке:

Тема войны – очень сложная, многое в ней уже буквально стало штампом, а я никак этого не хотел. В итоге родилась скульптура, в которой есть и движение, и сопротивление, и дух времени.

Мне кажется, здесь у него получилось.

Я даже перечитала детскую книжку «Девочка в бурном море», которую в свое время проглотила залпом, а потом сразу начала читать сначала.

В церемонии открытия памятника принимали участие ветераны конвоев из Великобритании, Санкт-Петербурга, Архангельска.

Памятник тюленю (2010)

Полное название «Тюленю — спасителю жителей Архангельска и блокадного Ленинграда».

Я живу здесь с рождения и хорошо помню те годы. За 1941−1944 годы в городе умерло 38 тысяч жителей. Из них половина пришлась на голодный и цинготный 1942-й. Перевозя тысячи тонн продовольствия, направленные на фронт ленд-лизовские грузы, Архангельск сам при этом голодал. Норма выдачи хлеба не превышала минимальную норму в блокадном Ленинграде — 125 граммов.

Летом 1942 года большая группа архангельских старшеклассников отправилась на Новую Землю. Там, на островных скалах, они заготовляли яйца и тушки кайры для голодавшего Архангельска. Взрослые добывали тюленя. Мясо и сало тюленя сразу же направлялись голодающим жителям Архангельска, Молотовска и в другие населенные пункты области. Они нас и спасли. Помню, как мама достала противень с куском запеченного черного тюленьего мяса. А вокруг плавал жир. Пахло все это довольно противно. Но мама посмотрела на меня так, что я все поняла.

Г.К. Лебедева, одна из инициаторов создания памятника

Интервью полностью.

Хорошо, что автор скульптуры не стал придумывать чего-нить "эдакое нерядовое".

Лежит себе на льдине усатая большеглазая тушка - милота и няшечка... хочется погладить, угостить рыбкой, но никак не есть.

В напоминанье поколенью, Не знавшему войны, Поставьте памятник тюленю На берегу Двины. Он этого достоин – верьте! Когда к нам шли враги, Он многих спас в тылу от смерти, От пагубной цинги… В.Жилкин, 1946 |

Последний раз редактировалось Innokentia 05 ноя 2025, 14:50, всего редактировалось 1 раз.

-

Innokentia - абсолютный путешественник

- Сообщения: 7006

- Регистрация: 15.02.2011

- Город: Москва

- Благодарил (а): 2084 раз.

- Поблагодарили: 2358 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 29

- Отчеты: 51

- Пол: Женский

Re: 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!

Сообщение: #58

.

Простите, коллеги, сейчас будет большое лирическое отступление (или не лирическое, как пойдет). Я ж и так ко всему, что "про войну", не могу ровно относиться, а тут тем паче.

Памятник «Юнгам северного флота» (1993)

Автор – Фридрих Согоян, а место для памятника он выбирал вдвоем с Кимом Кузнецовым (бывшим юнгой, а позже генералом, но уже не флотским).

Часто всего встречается такое описание: «Образ памятника весьма эмоционален. Он представлен в виде якоря и юноши в матроске и бескозырке, уходящего на дно».

Упс… у написавшего явно "русский не родной"(с)… а ведь кто-то сей текст утвердил, и понеслось цитирование…

В любом случае мне ближе другая версия из статьи про Согояна

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Согоян создал два памятника юнгам, другой (во всех смыслах "другой") установлен в Москве.

Есть и в других городах – скульптуры, мемориалы или хотя бы памятный камень, есть улицы, школы имени Соловецких юнг и т.д.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Не сомневаюсь, что фанаты Пикуля читали повесть «Мальчики с бантиками».

А вот мне Пикуль так и не зашел, поэтому пересмотрела фильм «Юнга северного флота» (1973).

… ах, эти мальчишки – еще такие мальчишки, а в глазах - отблеск пожарищ родных деревень, огонь и дым взрывов…

… а по ночам одному снится убитая на его глазах мама, другому – отец, на которого пришла похоронка…

… а третий мечтает сразу после войны жениться и «дітей народжувати багато» - за всех погибших родных (ой, меня ж там опять на слезу пробило, когда он всех перечислял поименно).

Помните?

И не свернули.

*** Курсанты первой школы боцманов и юнг на Валааме (открыта в 1940) в сентябре 1941 были брошены на оборону Ленинграда, в том числе в мясорубку Невского пятачка. В живых осталось 10 человек из 200 (цифры из вики, которая сама не ручается за точность - "принято считать"(с))

*** За 3 выпуска Соловецкой школы (наборы 1942-1944) было подготовлено и выпущено 4111 специалистов. Четверть не вернулась.

Соловецкая "Школа юнгов ВМФ" (да, юнгов!) существовала с 1942 по 1945.

Обратите внимание на п.1 – «при учебном отряде». Я не сильно доверяю вики, но тут уж она называет поименно, кагбе страна должна знать своих «героев»(с)... да ясен пень, что таков был приказ, и все равно - посмотреть бы в глаза генерал-майору Гуркину! И спросить, просто спросить - а что ты, взрослый дядя, чувствовал, выполняя этот приказ?

То есть детям на войну и на смерть можно, но так, потихоньку, по секрету, кагбе не взаправду, не на войну... ах черт возьми, а что ж тогда - на учебную практику штоль?

Видимо, главное, чтоб мировая общественность не знала и пальчиком не погрозила, а заодно и льготников на 3 тысячи меньше, или сколько их там дожило до 1970-х.

Отличная статья о школе и ее учениках: часть 1 , часть 2

И очень достойный ролик: - https://www.youtube.com/watch?v=GnKR_vlLTYk

Наверное, самый известный из соловецких юнг (не считая Пикуля) – Саша Ковалев, он же Рабинович - сын репрессированных родителей, племянник известной переводчицы Риты Райт-Ковалевой, попавший в школу по чужим документам.

Статья и еще статья.

Памятник Саше Ковалеву первоначально был установлен в поселке Гранитный, бывшем военном городке Северного флота в укромной Долгой губе, заливе дивной красоты без сухопутной связи с Большой замлей (только по воде).

Военные ушли отсюда в 1996, поселок официально упразднен в 2006, и там остался единственный житель – мичман в отставке Александр Иванович Бардачёв.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Желающие легко найдут статью на _dzen.ru_ (рекомендую!), а фанаты заброшек пусть копят деньги и едут, пока их есть кому там встретить, кроме голодных медведей)))

Сорри, совсем отвлеклась.

Так вот, после того, как жители покинули Гранитный (и памятники, соответственно), только Бардачев как-то за ними ухаживал. Кого волнуют памятники, когда развалилась целая страна?

Но со временем начались публикации в прессе, а там и руководство Северного флота «проснулось», в 2010 состоялось перезахоронение, и этот красивый памятник сейчас стоит в Североморске.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

На Соловках аж два памятника.

Старый был установлен вскоре после первой «встречи выпускников», которая состоялась аж в 1972 в год тридцатилетия основания школы – по их инициативе и практически на их же деньги, как я понимаю.

Правильный такой памятник. Ничего лишнего, все просто и строго

.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

..и второй, авторства вездесущего Сергея Сюхина (прямо просится ассоциация – как в театрах есть примы-балерины, так тут прима-скульптор всея губерния Архангельския).

Если его памятник северным конвоям действительно меня торкнул , так здесь кроме «Тьфу!» ничего не могу сказать. Китч, штамп, все даже не вторично, а третично… ну дык деньги же не пахнут.

А у кого-то, видимо, много лишних денег, раз не жалко на такое произведение.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Как вы ж понимаете, чтобы «юнгаши» собрались, этим кто-то должен был заняться.

Пожалуйста, прочитайте маленькую статью про девчонку-пионервожатую, которая просто приехала по распределению на Соловки и ничего не знала об этих юнгах – впрочем, как и почти вся страна тогда.

А когда узнала от своих пионеров, ей стало не все равно.

С тех пор и встречи проходят постоянно, пишутся книги, снимаются фильмы… вот только стариков приезжает все меньше и меньше…

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Простите, коллеги, сейчас будет большое лирическое отступление (или не лирическое, как пойдет). Я ж и так ко всему, что "про войну", не могу ровно относиться, а тут тем паче.

Памятник «Юнгам северного флота» (1993)

Автор – Фридрих Согоян, а место для памятника он выбирал вдвоем с Кимом Кузнецовым (бывшим юнгой, а позже генералом, но уже не флотским).

Часто всего встречается такое описание: «Образ памятника весьма эмоционален. Он представлен в виде якоря и юноши в матроске и бескозырке, уходящего на дно».

Упс… у написавшего явно "русский не родной"(с)… а ведь кто-то сей текст утвердил, и понеслось цитирование…

В любом случае мне ближе другая версия из статьи про Согояна

Монумент, изображающий подростка, почти ребенка и одновременно уже воина, противостоящего напору северного ветра, показывает неудержимый натиск стихии и величие человеческого духа, сплетя воедино наследие античности и традиции современной классики. В лаконичном и на первый взгляд статичном образе воплощен момент внутреннего сосредоточия, предшествующего неистовству действия, а не само действие как таковое.

Согоян создал два памятника юнгам, другой (во всех смыслах "другой") установлен в Москве.

Есть и в других городах – скульптуры, мемориалы или хотя бы памятный камень, есть улицы, школы имени Соловецких юнг и т.д.

Не сомневаюсь, что фанаты Пикуля читали повесть «Мальчики с бантиками».

Воспитанников школы называли так за уставную, сложенную в несколько раз и завязанную бантом матросскую ленточку на бескозырке, ибо только после того как юноши становились специалистами ВМФ. они могли носить ленты распущенными.

А вот мне Пикуль так и не зашел, поэтому пересмотрела фильм «Юнга северного флота» (1973).

… ах, эти мальчишки – еще такие мальчишки, а в глазах - отблеск пожарищ родных деревень, огонь и дым взрывов…

… а по ночам одному снится убитая на его глазах мама, другому – отец, на которого пришла похоронка…

… а третий мечтает сразу после войны жениться и «дітей народжувати багато» - за всех погибших родных (ой, меня ж там опять на слезу пробило, когда он всех перечислял поименно).

Помните?

И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть...

И не свернули.

*** Курсанты первой школы боцманов и юнг на Валааме (открыта в 1940) в сентябре 1941 были брошены на оборону Ленинграда, в том числе в мясорубку Невского пятачка. В живых осталось 10 человек из 200 (цифры из вики, которая сама не ручается за точность - "принято считать"(с))

*** За 3 выпуска Соловецкой школы (наборы 1942-1944) было подготовлено и выпущено 4111 специалистов. Четверть не вернулась.

Мы, юнги флота, крепки, как бронь,

За честь народа пойдем в огонь.

Фашистским гадам мы отомстим,

В победу верим и победим!

Соловецкая "Школа юнгов ВМФ" (да, юнгов!) существовала с 1942 по 1945.

Обратите внимание на п.1 – «при учебном отряде». Я не сильно доверяю вики, но тут уж она называет поименно, кагбе страна должна знать своих «героев»(с)... да ясен пень, что таков был приказ, и все равно - посмотреть бы в глаза генерал-майору Гуркину! И спросить, просто спросить - а что ты, взрослый дядя, чувствовал, выполняя этот приказ?

То есть детям на войну и на смерть можно, но так, потихоньку, по секрету, кагбе не взаправду, не на войну... ах черт возьми, а что ж тогда - на учебную практику штоль?

Видимо, главное, чтоб мировая общественность не знала и пальчиком не погрозила, а заодно и льготников на 3 тысячи меньше, или сколько их там дожило до 1970-х.

Эта формулировка сыграла потом злую шутку с юнгами, поскольку военная бюрократия маршала Д. Ф. Устинова, бывшего в 1970-х годах министром обороны СССР, использовала эту приставку «при» для того, чтобы не признавать соловецких юнг участниками войны (особенно постарался в этом направлении начальник историко-архивного управления Генштаба генерал-майор В. В. Гуркин, скрывавший документы о принятии присяги юнгами). Окончательно юнги были признаны участниками войны в 1985 году при содействии маршала С. Ф. Ахромеева..

Отличная статья о школе и ее учениках: часть 1 , часть 2

И очень достойный ролик: - https://www.youtube.com/watch?v=GnKR_vlLTYk

По рассказам участников тех событий, первых мальчишек привезли ночью в жуткий шторм - так было безопасней: немецкие подводные лодки дежурили в Белом море. Семнадцать верст пешком до места, отведенного под школу. На привалах будущие юнги падали в траву и пытались найти ягоды - очень хотелось есть. С романтическими иллюзиями в первые же дни на Соловках пришлось расстаться.

В Савватиево юнг встретили полуразрушенное здание церкви, каменный корпус и бывшая деревянная гостиница-тюрьма. Эти здания отвели под учебные корпуса. Юнг поселили в палатках, и они сразу начали строить землянки. Мальчишкам приходилось копать землю, корчевать пни, ворочать валуны, валить лес и таскать на своих плечах бревна.

Школяры строили землянки по всем правилам. Внутри землянок настилали деревянный пол, устанавливали трехъярусные нары, пирамиду для карабинов, печку... "Но ведь мы были мальчишками и иногда старались сделать как попроще. Щель есть - пока мичман не видит - глиной замажешь. А зимой, как начало холодать в этих землянках, мы поняли свою ошибку", - вспоминает один из уцелевших юнг. Умывальника и туалета в землянках не было: умывались на озере, а в туалет бегали на сопку. Воду ходили набирать за 150 метров из озера, зимой пробивали прорубь.

ЖЖ, автор ЛенаЛена

Наверное, самый известный из соловецких юнг (не считая Пикуля) – Саша Ковалев, он же Рабинович - сын репрессированных родителей, племянник известной переводчицы Риты Райт-Ковалевой, попавший в школу по чужим документам.

Статья и еще статья.

Памятник Саше Ковалеву первоначально был установлен в поселке Гранитный, бывшем военном городке Северного флота в укромной Долгой губе, заливе дивной красоты без сухопутной связи с Большой замлей (только по воде).

Военные ушли отсюда в 1996, поселок официально упразднен в 2006, и там остался единственный житель – мичман в отставке Александр Иванович Бардачёв.

Он попросту не может бросить свой дом, своих сослуживцев, которые здесь лежат - он отдал этому месту всю свою жизнь, поэтому уходить отсюда не намерен, даже несмотря на то, что пограничники постоянно ему мешают спокойно жить. Он по сей день живет воспоминаниями о том времени, когда город был живым.

Желающие легко найдут статью на _dzen.ru_ (рекомендую!), а фанаты заброшек пусть копят деньги и едут, пока их есть кому там встретить, кроме голодных медведей)))

Сорри, совсем отвлеклась.

Так вот, после того, как жители покинули Гранитный (и памятники, соответственно), только Бардачев как-то за ними ухаживал. Кого волнуют памятники, когда развалилась целая страна?

Но со временем начались публикации в прессе, а там и руководство Северного флота «проснулось», в 2010 состоялось перезахоронение, и этот красивый памятник сейчас стоит в Североморске.

На Соловках аж два памятника.

Старый был установлен вскоре после первой «встречи выпускников», которая состоялась аж в 1972 в год тридцатилетия основания школы – по их инициативе и практически на их же деньги, как я понимаю.

Правильный такой памятник. Ничего лишнего, все просто и строго

.

..и второй, авторства вездесущего Сергея Сюхина (прямо просится ассоциация – как в театрах есть примы-балерины, так тут прима-скульптор всея губерния Архангельския).

Если его памятник северным конвоям действительно меня торкнул , так здесь кроме «Тьфу!» ничего не могу сказать. Китч, штамп, все даже не вторично, а третично… ну дык деньги же не пахнут.

А у кого-то, видимо, много лишних денег, раз не жалко на такое произведение.

Как вы ж понимаете, чтобы «юнгаши» собрались, этим кто-то должен был заняться.

Пожалуйста, прочитайте маленькую статью про девчонку-пионервожатую, которая просто приехала по распределению на Соловки и ничего не знала об этих юнгах – впрочем, как и почти вся страна тогда.

А когда узнала от своих пионеров, ей стало не все равно.

С тех пор и встречи проходят постоянно, пишутся книги, снимаются фильмы… вот только стариков приезжает все меньше и меньше…

Последний раз редактировалось Innokentia 05 ноя 2025, 14:54, всего редактировалось 1 раз.

-

Innokentia - абсолютный путешественник

- Сообщения: 7006

- Регистрация: 15.02.2011

- Город: Москва

- Благодарил (а): 2084 раз.

- Поблагодарили: 2358 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 29

- Отчеты: 51

- Пол: Женский

Re: 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!

Сообщение: #59

.

Наверное, я бы и не пошла дальше, ибо силы были на исходе, но закат еще не совсем «закатился» плюс было холодновато стоять тупо на одном месте и ждать, когда располовиненное солнышко утонет окончательно.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Красивый игрушечно-мультяшный особняк А.Ю. Суркова (1848-1917) построен в 1951.

Наверное, не самым плохим человеком был Альберт Юльевич, который в 23 года принял отцовское наследство:

Он многого добился, стал крупнейшим промышленником Севера, некоторые его предприятия живы и функционируют до сих пор. И это тоже о нем:

- потомственный почетный гражданин г. Архангельска.

- купец первой гильдии

- гласный городской думы

- почетный мировой судья Архангельской губернии

- почетный член Архангельского общества изучения Русского Севера.

А погубила его не революция, а Первая мировая – аукнулись немецкие корни.

Что же касается дома, он был национализирован в 1920, и здесь обосновалась «литературно-издательская студия, из который вышли многие известные северные писатели»(с).

В девяностых полумертвое здание было разобрано и вновь отстроено.

Нет, не так, это как-то сухо написано... мои плюс-минус ровесники, представляете - в «лихие девяностые» детской музыкальной школе не просто передали шикарный участок в красивом и недешевом месте, с крепким фундаментом, с историей, и не отняли затем без объяснений для очередного ТЦ, а действительно построили - и не бетонную коробку, а чудо-домик.

И построив, не передумали и не забрали для новых русских, а действительно отдали детям.

Прямо сказка какая-то!

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Примыкающему к домику пивзаводу повезло меньше – сейчас там проводится т.н. комплексная реставрация, почти все снесено, кроме наружных-уличных стен (или как они правильно называются).

Хотя кто знает, что будет в итоге?

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Пара дореволюционных фото – смотрите, какая уютная была набережная:

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Успенская церковь (Боровская церковь Успения Пресвятой Богородицы).

У нее есть свой сайт http://www.uspensky29.ru и вполне живая ВК-страничка.

История храма на сайте епархии.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Вкратце: первая деревянная церковь появилась в 1626, сгорела и снова возродилась в 1632, и так несколько раз, пока в 1744 не был построен теплый каменный храм, а чуть позже и холодный.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Хорошо, что нашлось иное решение, нежели «ррррезать, не дожидаясь перитонита!» - в 1912 деревянный свайный фундамент колокольни был заменен на каменный.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

В 1920 Успенская церковь упразднена, в 1922 из храма изъяли все церковные ценности, в 1930 его сровняли с землей. В 2008 был освящен новый храм, построенный на старом фундаменте.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Фото росписей – с сайта прихода.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Наверное, я бы и не пошла дальше, ибо силы были на исходе, но закат еще не совсем «закатился» плюс было холодновато стоять тупо на одном месте и ждать, когда располовиненное солнышко утонет окончательно.

Красивый игрушечно-мультяшный особняк А.Ю. Суркова (1848-1917) построен в 1951.

Наверное, не самым плохим человеком был Альберт Юльевич, который в 23 года принял отцовское наследство:

Налагаю на себя ношу: отец завещал после смерти продолжать его дело.

Он многого добился, стал крупнейшим промышленником Севера, некоторые его предприятия живы и функционируют до сих пор. И это тоже о нем:

- потомственный почетный гражданин г. Архангельска.

- купец первой гильдии

- гласный городской думы

- почетный мировой судья Архангельской губернии

- почетный член Архангельского общества изучения Русского Севера.

А погубила его не революция, а Первая мировая – аукнулись немецкие корни.

Что же касается дома, он был национализирован в 1920, и здесь обосновалась «литературно-издательская студия, из который вышли многие известные северные писатели»(с).

В девяностых полумертвое здание было разобрано и вновь отстроено.

Нет, не так, это как-то сухо написано... мои плюс-минус ровесники, представляете - в «лихие девяностые» детской музыкальной школе не просто передали шикарный участок в красивом и недешевом месте, с крепким фундаментом, с историей, и не отняли затем без объяснений для очередного ТЦ, а действительно построили - и не бетонную коробку, а чудо-домик.

И построив, не передумали и не забрали для новых русских, а действительно отдали детям.

Прямо сказка какая-то!

Здание было полностью разобрано и воссоздано на основании обмеров и архивных документов начала XX века.

Примыкающему к домику пивзаводу повезло меньше – сейчас там проводится т.н. комплексная реставрация, почти все снесено, кроме наружных-уличных стен (или как они правильно называются).

Хотя кто знает, что будет в итоге?

Пара дореволюционных фото – смотрите, какая уютная была набережная:

Успенская церковь (Боровская церковь Успения Пресвятой Богородицы).

У нее есть свой сайт http://www.uspensky29.ru и вполне живая ВК-страничка.

История храма на сайте епархии.

Вкратце: первая деревянная церковь появилась в 1626, сгорела и снова возродилась в 1632, и так несколько раз, пока в 1744 не был построен теплый каменный храм, а чуть позже и холодный.

По преданию, в 1631 году в церкви случилось чудесное происшествие. Замыслив грабеж, ночью в церковь попытался проникнуть вор. Когда он залезал в окно, рама вдруг сжалась и сдавила его. Наутро оцепеневшего от ужаса взломщика не смогли вытащить, и лишь «по свершении молебствия обоконие отторгнулось», освободив беднягу.

В начале XX века колокольня церкви стала оседать на юго-запад, за что получила название «падающей». Когда она отклонилась от вертикали более чем на «маховую сажень» (180 см), был поставлен вопрос о сносе.

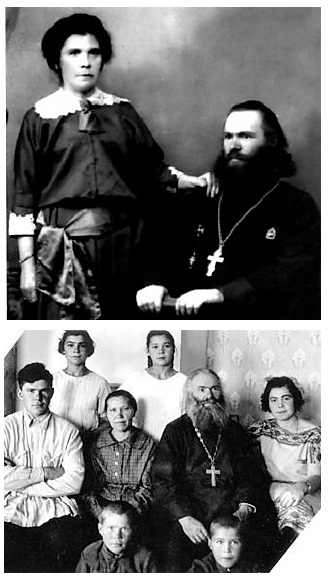

Хорошо, что нашлось иное решение, нежели «ррррезать, не дожидаясь перитонита!» - в 1912 деревянный свайный фундамент колокольни был заменен на каменный.

Последний настоятель Успенского храма — протоиерей Александр Яковлевич Иванов. Отец 10 детей, сам из семьи, где было 5 поколений священников. Он трижды был арестован и осужден при Советской власти. - Холмогорский лагерь (1920-1921), обвинение "агитация против советской власти"; - высылка в Печору (1927-1930), обвинение "активный участник к/р организации, служба в Белой армии": - 1930 – снова арест, обвинение " активное участие в оказании моральной поддержки и материальной помощи ссыльному духовенству". Последний приговор - 3 года высылки в Ненецкий АО. Из этой ссылки он уже не вернулся. Дальнейшая судьба неизвестна. Ныне реабилитирован. |

В 1920 Успенская церковь упразднена, в 1922 из храма изъяли все церковные ценности, в 1930 его сровняли с землей. В 2008 был освящен новый храм, построенный на старом фундаменте.

Фото росписей – с сайта прихода.

Последний раз редактировалось Innokentia 05 ноя 2025, 14:58, всего редактировалось 2 раз(а).

-

Innokentia - абсолютный путешественник

- Сообщения: 7006

- Регистрация: 15.02.2011

- Город: Москва

- Благодарил (а): 2084 раз.

- Поблагодарили: 2358 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 29

- Отчеты: 51

- Пол: Женский

Re: 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!

Сообщение: #60

.

Старое фото с самолетиками на заснеженной Двине – сорри, не записала, откуда утащила, теперь не вспомню. Но явно между 1924 (уже построен «теремок» яхт-клуба) и 1930, когда была снесена церковь.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Интереснейшая статья про яхт-клуб.

В 1921 он со всем имуществом, старыми лодками и маленькой гаванью был передан клубу «Водник».

Еще старые фото…

Первое слева – вид с колокольни Успенской церкви на набережную в сторону дома Суркова.

Рядом – 1926 – праздник по случаю 5-летия нового клуба (церковь еще на месте).

Два нижних – 1930-е, когда «жить стало лучше и веселее».

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Давно нет теремка, а маленькая гавань есть, еще вся во льдах и такая невзрачная в темноте.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

И березки остались…

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Не знаю, почему я сразу зацепилась за ретро-фото с барышней – возможно, это совсем другой участок набережной, ведь все березки похожи друг на друга.

Но мне по приколу думать, что здесь встретились через столетие эта безымянная барышня и великий адмирал Кузнецов.

Тот самый, чье «Принимаю ответственность на себя!» теперь высечено в камне.

А до этого – «альмиранте Николас» в Испании.

А еще раньше - крестьянский сын из Котласской глухомани.

Нарком ВМФ, министр, главком, член ЦК, депутат ВС, герой Советского союза, переживший заслуженную славу и оскорбительную опалу.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Вместе с ним мы и проводили солнышко.

Чайки носились как оглашенные и, похоже, орали какой-то свой гимн заходящему солнцу… но сразу после этого они мгновенно угомонились и расселись рядком на парапете.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Попрощавшись с адмиралом и мысленно отдав ему честь, я отправилась восвояси уже по Троицкому проспекту, вся переполненная впечатлениями – до такой степени, что напрочь забыла о существовании общественного транспорта. И ни обгоняющие меня автобусы, ни тем более остановки с плакатами-призывами вступать в ЧВК не дали дурной голове проявить сочувствие к гудящим ногам… ноги поняли, что альтернативы не будет, и как-то дотащили меня до отеля.

Первый день закончился.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Старое фото с самолетиками на заснеженной Двине – сорри, не записала, откуда утащила, теперь не вспомню. Но явно между 1924 (уже построен «теремок» яхт-клуба) и 1930, когда была снесена церковь.

Интереснейшая статья про яхт-клуб.

В 1911 в Российской империи было всего два яхт-клуба: «Невский» в Санкт-Петербурге и Феодосийский на Украине. 29 августа 1911 появился третий — официально был поднят флаг Архангельского речного яхт-клуба.

В 1921 он со всем имуществом, старыми лодками и маленькой гаванью был передан клубу «Водник».

К 1925 яхт-клуб располагал уже более чем 100 судами, на которых занималось примерно 300 человек. Основная задача клуба была сформулирована так: «Объединение членов всех профсоюзов для совместного развития водного спорта и укрепление здоровья трудящихся масс без различия национальности и пола….»

В 1924 напротив здания Мореходного училища было построено деревянное здание клуба.

Еще старые фото…

Первое слева – вид с колокольни Успенской церкви на набережную в сторону дома Суркова.

Рядом – 1926 – праздник по случаю 5-летия нового клуба (церковь еще на месте).

Два нижних – 1930-е, когда «жить стало лучше и веселее».

Давно нет теремка, а маленькая гавань есть, еще вся во льдах и такая невзрачная в темноте.

И березки остались…

Не знаю, почему я сразу зацепилась за ретро-фото с барышней – возможно, это совсем другой участок набережной, ведь все березки похожи друг на друга.

Но мне по приколу думать, что здесь встретились через столетие эта безымянная барышня и великий адмирал Кузнецов.

Тот самый, чье «Принимаю ответственность на себя!» теперь высечено в камне.

А до этого – «альмиранте Николас» в Испании.

А еще раньше - крестьянский сын из Котласской глухомани.

Нарком ВМФ, министр, главком, член ЦК, депутат ВС, герой Советского союза, переживший заслуженную славу и оскорбительную опалу.

Вместе с ним мы и проводили солнышко.

Чайки носились как оглашенные и, похоже, орали какой-то свой гимн заходящему солнцу… но сразу после этого они мгновенно угомонились и расселись рядком на парапете.

Попрощавшись с адмиралом и мысленно отдав ему честь, я отправилась восвояси уже по Троицкому проспекту, вся переполненная впечатлениями – до такой степени, что напрочь забыла о существовании общественного транспорта. И ни обгоняющие меня автобусы, ни тем более остановки с плакатами-призывами вступать в ЧВК не дали дурной голове проявить сочувствие к гудящим ногам… ноги поняли, что альтернативы не будет, и как-то дотащили меня до отеля.

Первый день закончился.

Последний раз редактировалось Innokentia 05 ноя 2025, 15:00, всего редактировалось 2 раз(а).

-

Innokentia - абсолютный путешественник

- Сообщения: 7006

- Регистрация: 15.02.2011

- Город: Москва

- Благодарил (а): 2084 раз.

- Поблагодарили: 2358 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 29

- Отчеты: 51

- Пол: Женский

Re: 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!

Сообщение: #61

SignalMaker писал(а) 08 июн 2023, 17:52:если не против, могу выложить его фотографии

Как обещала - сигналю!

Меня несколько дней не будет (21.06 улетаю до конца недели), так что площадка временно Ваша)))

И можно не только фото, а чего-нибудь и про него, это ж пароходик с историей. Думаю, не только нам с Вами будет интересно.

-

Innokentia - абсолютный путешественник

- Сообщения: 7006

- Регистрация: 15.02.2011

- Город: Москва

- Благодарил (а): 2084 раз.

- Поблагодарили: 2358 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 29

- Отчеты: 51

- Пол: Женский

Re: 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!

Сообщение: #62

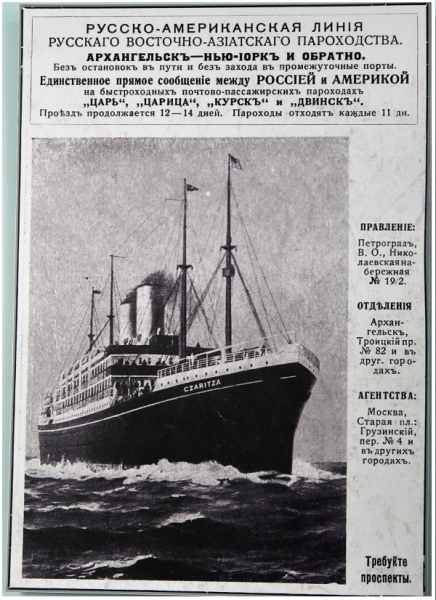

итак, Н. В. Гоголь! Человек и пароход

про человека, надеюсь, все и так знают, а вот о пароходе поподробнее. на этом фото пароход стоит на пристани в Северодвинске

Он был построен на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде в 1910-1911 годах

Стоил он заказчику 140 тысяч рублей и был оборудован по последнему слову техники

За время своей эксплуатации (112 лет, Карл!) прошел не одну модернизацию, включая перевод котлов на мазутное топливо с угольно-дровяного. В общем, от старого "Гоголя" мало чего осталось

с момента постройки пароход работал на маршруте Вологда-Архангельск (путь вниз по течению длился больше 3-х дней, обратно больше 4-х), на 2-м фото он как раз возле морского речного вокзала Архангельска, где и сейчас частый гость

В период Гражданской войны «Гоголь» использовался как госпитальное судно и военный транспорт.

В Великую Отечественную ходил между Великим Устюгом и Архангельском.

в 1972 случилось событие, благодаря которому пароход до сих пор жив: он стал плавучей базой отдыха судоремонтного завода "Звездочка" в Северодвинске.

катает людей по Северной Двине в качестве круизного судна и по сей день

и да, это по прежнему старейшее пассажирское судно России, находящееся в постоянной эксплуатации!

к тому же в канун своего 100-летия "Н. В. Гоголь" стал лауреатом Национальной туристической премии имени Юрия Сенкевича

про человека, надеюсь, все и так знают, а вот о пароходе поподробнее. на этом фото пароход стоит на пристани в Северодвинске

Он был построен на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде в 1910-1911 годах

Стоил он заказчику 140 тысяч рублей и был оборудован по последнему слову техники

За время своей эксплуатации (112 лет, Карл!) прошел не одну модернизацию, включая перевод котлов на мазутное топливо с угольно-дровяного. В общем, от старого "Гоголя" мало чего осталось

с момента постройки пароход работал на маршруте Вологда-Архангельск (путь вниз по течению длился больше 3-х дней, обратно больше 4-х), на 2-м фото он как раз возле морского речного вокзала Архангельска, где и сейчас частый гость

В период Гражданской войны «Гоголь» использовался как госпитальное судно и военный транспорт.

В Великую Отечественную ходил между Великим Устюгом и Архангельском.

в 1972 случилось событие, благодаря которому пароход до сих пор жив: он стал плавучей базой отдыха судоремонтного завода "Звездочка" в Северодвинске.

катает людей по Северной Двине в качестве круизного судна и по сей день

и да, это по прежнему старейшее пассажирское судно России, находящееся в постоянной эксплуатации!

к тому же в канун своего 100-летия "Н. В. Гоголь" стал лауреатом Национальной туристической премии имени Юрия Сенкевича

-

SignalMaker - полноправный участник

- Сообщения: 362

- Регистрация: 26.01.2006

- Город: Москва

- Благодарил (а): 15 раз.

- Поблагодарили: 23 раз.

- Возраст: 58

- Страны: 28

- Отчеты: 4

- Пол: Мужской

Re: 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!

Сообщение: #63

.

Северный морской музей

https://northernmaritime.ru

В моем списке он был, но я туда не так чтоб собиралась - с моим-то технически кретинизмом и абсолютной неспособностью отличить шхуну от шняки и яхту от брига.

Почему я все же решила туда пойти?

1. Потопталась у входа в Музей художественного освоения Арктики, но так и не зашла - меня на тот момент полностью удовлетворили северные пейзажи Писахова, я побоялась перенасыщения;

2. В дополнительных планах присутствовал Старинный особняк на набережной и/или Усадебный дом Е.К. Плотниковой, но не хватило времени (да и желания, честно говоря) – я не думала, что там будет что-то особенное, выделяющее их из ряда ранее виденных и запланированных в ближайшее время усадеб (впереди у меня был Тамбов с 2-мя усадьбами и домом Чичерина). Ни в коем случае не имею в виду, что там плохо! Там хорошо, что нам замечательно показала AgafaP.

Но СевМорМузей вовсе был не случаен и не «лишь бы убить время».

К тому моменту я уже попрыгала по льдинкам на берегу Белого моря, поздоровалась с великим Кузнецовым, пощипала душу возле Соловецкого юнги. согрела ее великолепным закатом над Двиной... хотелось чего-то еще именно "про море".

И вот… как забыть зачитанную до дыр книжку «Два капитана» - Саня Григорьев, кумир отрочества и предмет девичьих грез (и неважно, что он был летчиком, он полжизни искал и нашел пропавшую экспедицию капитана Татаринова).

Книга о чести и подлости, о большой любви, о преданности своему делу, о высоких идеалах.

И надо всем этим – наполненные северным ветром паруса «Святой Марии».

Помните?

И я помню.

И ноги сами меня понесли.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

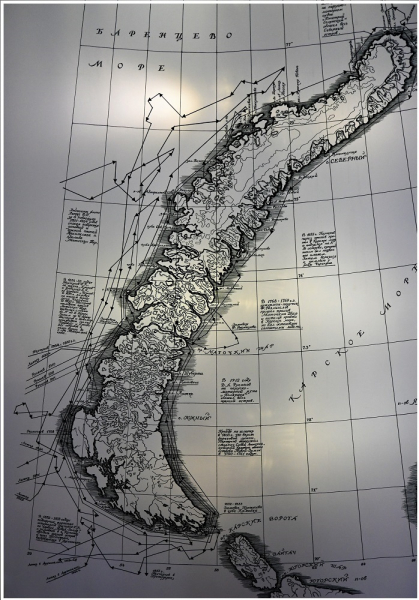

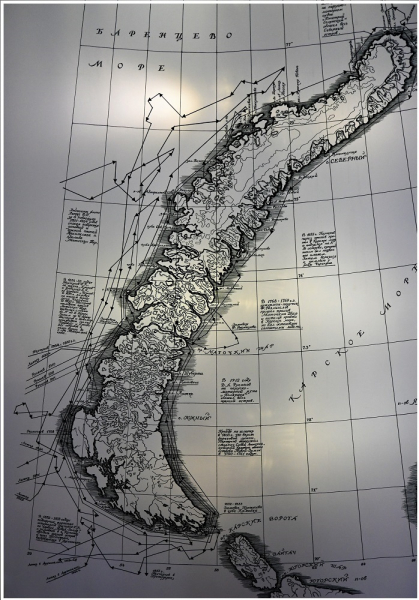

Первая экспозиция – конечно же, о поморах, которые сразу рождались мореходами, наверное.

Я смутно помнила про «обжитые» ими Грумант и Новую землю, но вот то, что они поднимались аж по Енисею и огибали Таймыр и шли еще дальше, для меня стало открытием.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

А модельки.. ах и ох!

Правда, подумалось, что хорошо бы на эти модельки поставить «человечков» для понимания размеров.

Поморский коч использовался в 11-19в. - наверное, самое распространенное суденышко на Севере.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Здесь же всякие поплавки, грузила и инструменты для вязания сетей.

А вот слева два стеклянных шара – очень интересный и редкий экспонат: кухтыль (кухтырь) стеклянный поплавок для рыболовецких сетей.

Придуман и впервые изготовлен был в Норвегии в середине 19в., лет этак сто или больше широко использовался. Эти еще не самые большие – делали и по полметра в диаметре.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Шняка и ее родственница раньшина – еще два поморских судна.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Название «раньшина» - видимо, от слова «раньше», именно на них выходили на промысел ранней весной.

Для сообщения с берегом на суденышке имелись лодки-осиновки.

На табличке указано «долбленая лодка», но я вычитала про совершенно другой способ

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Петровская эпоха в музее начинается с модели яхты «Святой Пётр», а сама яхта считается первенцем Российского ВМФ. Сам Петр выходил на ней дважды – 1693 и 1694, причем во второй раз попал в шторм и чуть не погиб вместе с корабликом и всей честной компанией, даже причастился, но кормчий спас ситуацию.

Яхта считается также и первым музейным объектом – в 1723 Петр повелел ее отыскать и беречь «хоть остатки»(с). Найти-то нашли…

Читала еще такую версию, но однозначно верю в первую)))

Так что на самом-то деле никто и не знает точно, как выглядела та яхта))) собирали ее по рисункам голландских судов того времени, но все равно моделька – на загляденье.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Еще кораблики:

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Гукор «Святой Михаил» по прозвищу «Чайка» (летал быстро) принадлежал отцу Михаила Ломоносова, а построен был в Холмогорах.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

А вот чего мне не хватило здесь (или я не увидела) – это кормщика Ивана Рябова, «северного Сусанина», который привел шведские корабли прямо под пушки Новодвинской крепости, чудом спасся, вместо награды отсидел, но был вызволен и награжден уже самим Петром...

Помните фильм «Россия молодая»?

А еще в СПБ в «музее Арктики» есть картина «Подвиг Ивана Рябова» (ленинградский художник М.А.Канеев, но в перечне его работ в вики этой картины почему-то нет). Мне кажется копия не была бы лишней в Архангельске (я сейчас не о художественной ценности, конечно, а исключительно о том, что героев надо помнить).

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Северный морской музей

https://northernmaritime.ru

В моем списке он был, но я туда не так чтоб собиралась - с моим-то технически кретинизмом и абсолютной неспособностью отличить шхуну от шняки и яхту от брига.

Почему я все же решила туда пойти?

1. Потопталась у входа в Музей художественного освоения Арктики, но так и не зашла - меня на тот момент полностью удовлетворили северные пейзажи Писахова, я побоялась перенасыщения;

2. В дополнительных планах присутствовал Старинный особняк на набережной и/или Усадебный дом Е.К. Плотниковой, но не хватило времени (да и желания, честно говоря) – я не думала, что там будет что-то особенное, выделяющее их из ряда ранее виденных и запланированных в ближайшее время усадеб (впереди у меня был Тамбов с 2-мя усадьбами и домом Чичерина). Ни в коем случае не имею в виду, что там плохо! Там хорошо, что нам замечательно показала AgafaP.

Но СевМорМузей вовсе был не случаен и не «лишь бы убить время».

К тому моменту я уже попрыгала по льдинкам на берегу Белого моря, поздоровалась с великим Кузнецовым, пощипала душу возле Соловецкого юнги. согрела ее великолепным закатом над Двиной... хотелось чего-то еще именно "про море".

И вот… как забыть зачитанную до дыр книжку «Два капитана» - Саня Григорьев, кумир отрочества и предмет девичьих грез (и неважно, что он был летчиком, он полжизни искал и нашел пропавшую экспедицию капитана Татаринова).

Книга о чести и подлости, о большой любви, о преданности своему делу, о высоких идеалах.

И надо всем этим – наполненные северным ветром паруса «Святой Марии».

Друг мой, дорогая моя, родная Машенька!

Вот уже около двух лет прошло с тех пор, как я послал тебе письмо через телеграфную экспедицию на Югорском Шаре. Но как много с тех пор переменилось, я тебе и передать не могу! Начать с того, что тогда мы шли свободно по намеченному курсу, а с октября 1913 года медленно двигаемся на север вместе с полярными льдами. Таким образом, волей-неволей мы должны были отказаться от первоначального намерения - пройти во Владивосток вдоль берегов Сибири.

Помните?

И я помню.

И ноги сами меня понесли.

Музей был создан в 1970-е годы моряками Северного морского пароходства.

В 1993 году музей получил статус государственного.

Музейная экспозиция условно поделена на две тематические части: «Эпоха парусного флота» (XI – середина XIX века) и «Эпоха судов с металлическими корпусами» (конец XIX – XX века)

Первая экспозиция – конечно же, о поморах, которые сразу рождались мореходами, наверное.

Я смутно помнила про «обжитые» ими Грумант и Новую землю, но вот то, что они поднимались аж по Енисею и огибали Таймыр и шли еще дальше, для меня стало открытием.

А модельки.. ах и ох!

Правда, подумалось, что хорошо бы на эти модельки поставить «человечков» для понимания размеров.

Поморский коч использовался в 11-19в. - наверное, самое распространенное суденышко на Севере.

Здесь же всякие поплавки, грузила и инструменты для вязания сетей.

А вот слева два стеклянных шара – очень интересный и редкий экспонат: кухтыль (кухтырь) стеклянный поплавок для рыболовецких сетей.

Придуман и впервые изготовлен был в Норвегии в середине 19в., лет этак сто или больше широко использовался. Эти еще не самые большие – делали и по полметра в диаметре.

Поплавки делались из стеклянных отходов самыми дешевыми и быстрыми способами, что отразилось и на низком качестве стекла, и на его цвете. Основная масса кухтылей зеленого или прозрачного стекла, иногда коричневого, если в дело шли пивные бутылки.

Шняка и ее родственница раньшина – еще два поморских судна.

Когда поморы уже на местах, становища обитаемы и снасти изготовлены и починены, а море открылось, на сцену выступает самый лов и прежде всего классическая поморская шняка. Это судно в 6-7 саженей длины и только сажень с вершком ширины; оно может поднять никак не более 200 пудов, совершенно открыто и очень легко заливается океанской волной. На нем две мачты, и когда поставлены все весьма широкие паруса, то шняка имеет вид даже довольно прочный и скользит по морю с великой самоуверенностью. Об этой самоуверенности следовало бы расспросить тех поморов, что погибают ежегодно, а товарищи их все-таки идут на промыслы, и на такой же шняке. Суденышко имеет свои отделения: чердак, гребло, клад; в одном лежат рыболовные снасти, в другом — наживка, в третьем — уловленная рыба и т. д.

Насколько неизменна в своих очертаниях шняка, настолько же прочен в своем составе экипаж ее; промысловая шнячная артель состоит из стольких человек, сколько необходимо для управления шнякой и производства лова, а именно из четырех покручников: кормщика, тяглеца, на обязанности которого главным образом лежит выбрасывание в море и сбор снасти; весельщика, помогающего, при свободе от собственного прямого дела, всем остальным, и, наконец, наживочника — зуйка, малолетка, обязанного наживлять крючки; это те подростки, из которых вырабатывается бесстрашный помор. Все участники лова называются "покручниками" и работают не за деньги, а получают одну треть улова, при готовых харчах и содержании.

К. К. Случевский, "Очерки по северо-западу России" (1884-1885 гг.).

Название «раньшина» - видимо, от слова «раньше», именно на них выходили на промысел ранней весной.

Для сообщения с берегом на суденышке имелись лодки-осиновки.

На табличке указано «долбленая лодка», но я вычитала про совершенно другой способ

Весной толстомерную осину надкалывали вдоль и забивали клинья. Через каждые трое-четверо суток клинья вколачивали глубже и глубже. Толщину клиньев увеличивали, вставляя распорки. Ствол дерева, продолжая расти, раздавался в ширину и принимал необходимую форму для изготовления лодки. Такую лодку обычно "выращивали" от 2 до 5 лет. По прошествии этого времени осину срубали и заливали водой на неделю. Затем воду сливали и в заготовке будущей лодки разводили огонь. После этого распаренное дерево становилось гибким и податливым для последующей обработки. С помощью распорок дереву придавали нужную форму. Борта наращивали сосновыми досками. Шпангоутов применялось не более четырех. Нос и корма у лодки-осиновки были однообразны и остры. По обе стороны от середины приделывали два деревянных полоза. У такой осиновки было 2-4 парных весла. Вместо руля - весло-правило. Оснащались осиновки одним шпринтовым парусом

Петровская эпоха в музее начинается с модели яхты «Святой Пётр», а сама яхта считается первенцем Российского ВМФ. Сам Петр выходил на ней дважды – 1693 и 1694, причем во второй раз попал в шторм и чуть не погиб вместе с корабликом и всей честной компанией, даже причастился, но кормчий спас ситуацию.

Яхта считается также и первым музейным объектом – в 1723 Петр повелел ее отыскать и беречь «хоть остатки»(с). Найти-то нашли…

Но корпус буквально рассыпался, что отправлять её в море было просто опасно. По указу архангельское начальство не решалось разобрать шхуну, и в итоге корабль без должного ухода развалился сам собой, к 1730 году.

Читала еще такую версию, но однозначно верю в первую)))

Царским указом ее надлежало поставить в удобном месте "и приказать беречь". Что и было сделано, и яхта еще шесть лет сохранялась как памятник отечественного судостроения.

Так что на самом-то деле никто и не знает точно, как выглядела та яхта))) собирали ее по рисункам голландских судов того времени, но все равно моделька – на загляденье.

Еще кораблики:

Гукор «Святой Михаил» по прозвищу «Чайка» (летал быстро) принадлежал отцу Михаила Ломоносова, а построен был в Холмогорах.

А вот чего мне не хватило здесь (или я не увидела) – это кормщика Ивана Рябова, «северного Сусанина», который привел шведские корабли прямо под пушки Новодвинской крепости, чудом спасся, вместо награды отсидел, но был вызволен и награжден уже самим Петром...

Помните фильм «Россия молодая»?

А еще в СПБ в «музее Арктики» есть картина «Подвиг Ивана Рябова» (ленинградский художник М.А.Канеев, но в перечне его работ в вики этой картины почему-то нет). Мне кажется копия не была бы лишней в Архангельске (я сейчас не о художественной ценности, конечно, а исключительно о том, что героев надо помнить).

Последний раз редактировалось Innokentia 05 ноя 2025, 15:54, всего редактировалось 1 раз.

-

Innokentia - абсолютный путешественник

- Сообщения: 7006

- Регистрация: 15.02.2011

- Город: Москва

- Благодарил (а): 2084 раз.

- Поблагодарили: 2358 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 29

- Отчеты: 51

- Пол: Женский

Re: 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!

Сообщение: #64

.

Этот монстрик с парусом меня потряс.

Я обошла его весь, засняла в самых невозможных ракурсах, разве что на пол не улеглась (хех… кто бы потом поднимал!)

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

И возле узлов зависла… во время моего очень недолгого, но яркого периода занятий горным туризмом (не путаем с альпинизмом!) мы вязали какие-то узлы, даже что-то вроде зачета сдавали, но было это больше 40 лет назад – конечно, я ничего не помню, кроме самого простого плоского.

Так что тут развлеклась по полной)))

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

А эта красота только для посмотреть, звонить нельзя.

Или надо правильно выражаться - «бить рынду»?

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Много разных корабельных приборов, личные вещи известных моряков и ученых-исследователей.

Я уж не стала фотографировать все подряд, только некоторые.

Тюленчик очень понравился – к стыду своему прямо приступ клептомании испытала)))

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Подзорную трубу захотелось не просто подержать, а еще в такую героическую позу встать, словно капитан на носу корабля, бороздящего просторы.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Штурвал покрутить, конечно, тоже руки чесались!

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Два военных корабля - «Город Архангельск» (1735) и «Азов» (1826).

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

И вот на дворе уже 19 век, за ним 20-й с их открытиями, исследованиями и легендарными героями-капитанами.

Но не буду переписывать их истории, все не просто доступно, а очень доступно в сети.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Это произведение никак иначе не заснять, оно ровно против окна.

![2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться! 2023, май. Козули Архангельска и муралы Северодвинска. Хочу вернуться!]()

Этот монстрик с парусом меня потряс.

Я обошла его весь, засняла в самых невозможных ракурсах, разве что на пол не улеглась (хех… кто бы потом поднимал!)

И возле узлов зависла… во время моего очень недолгого, но яркого периода занятий горным туризмом (не путаем с альпинизмом!) мы вязали какие-то узлы, даже что-то вроде зачета сдавали, но было это больше 40 лет назад – конечно, я ничего не помню, кроме самого простого плоского.

Так что тут развлеклась по полной)))

А эта красота только для посмотреть, звонить нельзя.

Или надо правильно выражаться - «бить рынду»?

Много разных корабельных приборов, личные вещи известных моряков и ученых-исследователей.

Я уж не стала фотографировать все подряд, только некоторые.

Тюленчик очень понравился – к стыду своему прямо приступ клептомании испытала)))

Подзорную трубу захотелось не просто подержать, а еще в такую героическую позу встать, словно капитан на носу корабля, бороздящего просторы.