Атомград - город, которого нет (много фото и текста)

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Аренда квартиры : Аренда квартиры или апартаментов в любом городе России, по хорошим ценам, на Суточно.ру

Отели : Поиск и бронирование отелей в городах России на Яндексе

Авиабилеты : Поиск дешевых авиабилетов между городами в России и из России за рубеж

Прокат авто : Аренда автомобиля в России, во всех крупных городах с гарантией

Ж/Д : Поиск и покупка билетов на Ж/Д поезда в России, от Калининграда до Владивостока

Автобусы : Покупка билетов на междугородний автобус в России, широкая сеть маршрутов по всем регионам

Экскурсии в России : Экскурсии, туры по России. Онлайн бронирование, большой выбор на любой вкус и кошелек

Отели : Поиск и бронирование отелей в городах России на Яндексе

Авиабилеты : Поиск дешевых авиабилетов между городами в России и из России за рубеж

Прокат авто : Аренда автомобиля в России, во всех крупных городах с гарантией

Ж/Д : Поиск и покупка билетов на Ж/Д поезда в России, от Калининграда до Владивостока

Автобусы : Покупка билетов на междугородний автобус в России, широкая сеть маршрутов по всем регионам

Экскурсии в России : Экскурсии, туры по России. Онлайн бронирование, большой выбор на любой вкус и кошелек

Атомград - город, которого нет (много фото и текста)

Сообщение: #1

Предисловие.

Атомград, Соцгород, почтовый ящик номер девять, Девятка, Красноярск-26, Железногорск – неполный список названий одного и того же города, который долгое время отсутствовал на гражданских картах, да и сейчас есть не на всех.

Что же такое Железногорск?

-Это закрытый статус при полном сопутствующем параде: колючая проволока по периметру города, въезд через контрольно-пропускные пункты по пропускам, получить которые можно только при наличии достаточных на то оснований.

- Это ГХК (горно-химический комбинат), главный объект которого – атомный комплекс находится внутри скалы на глубине 200 метров (на случай бомбежки или аварии) и представляет собой мини-город на несколько тысяч человек: улицы, кварталы, суммарным объемом 7 миллионов куб.метров, а до кучи еще электричка, которая доставляет сюда работников, полностью заезжая внутрь горы.

-Это ОАО ИСС (информационные спутниковые системы) завод, производящий почти 70% российских спутников, в т.ч. и ГЛОНАССовские.

-Это двухэтажный тоннель под Енисеем.

-Это остановившееся время. Здесь еще живы многие атрибуты Советского союза: в архитектуре, инфраструктуре и пр.

-Это уникальная застройка прямо посреди тайги с сохранением, где это возможно, целых ее участков. Вот центральный проспект города: дома, а в 50 метрах непролазная тайга с болотом, а вот горы в 300 метрах от жилых домов, и это все еще город! А это две речки, а вот еще одно болото, а вон лиса, а вон сова, а вон…медведь (к счастью редкий гость на улицах)…это по-прежнему центр города.

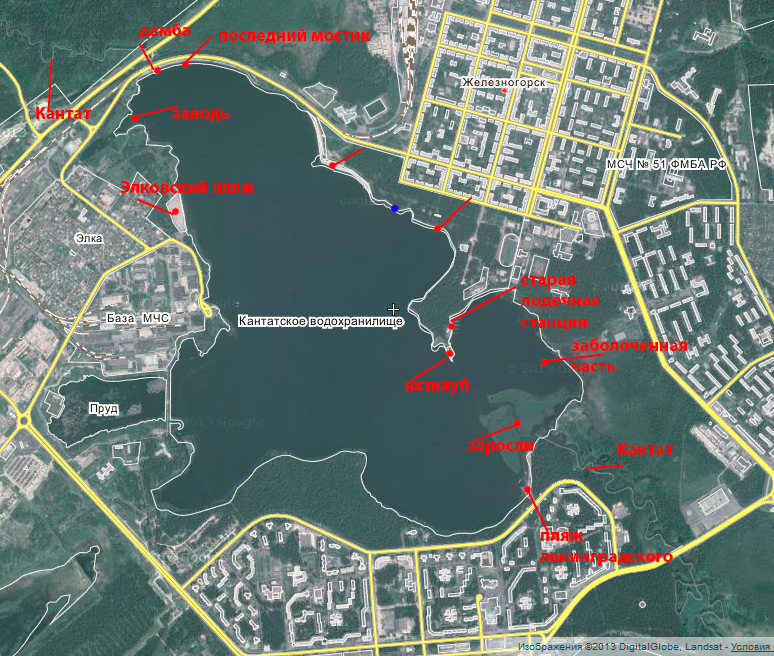

-Это большое живописное озеро с песчаными пляжами прямо в центре города. Рыбы, птицы, ондатры, лягушки и пр.

-Это подземный городок-бомбоубежище с лабиринтами улочек, рассчитанный на несколько тысяч человек.

-Это…то, о чем можно рассказывать часами и все равно забыть что-нибудь интересное. Поэтому я лучше покажу и расскажу, что вспомню, наверняка что-нибудь упустив

Нижеследующий текст до части, посвященной Старому городу, можно пропустить т.к. он носит справочный характер: история, некоторые особенности, как добраться, как попасть и пр. Что-то еще хотел…Ах, да! Прошу прощения за «нестабильные» иллюстрации к отчету: снимки сделаны в разные годы, в т.ч. и в те времена, когда я и снимать толком не умел, со всеми вытекающими последствиями для сюжета и «технического качества», а переснять сейчас возможности нет – пора за окном на удивление унылая, да еще и размер фотографий плавает от 900 до 1200 пикселей по длинной стороне. Отдельно подчеркну, что многое из показанного – мой субъективный взгляд на реальность, т.е. то как я вижу этот город во время своих частых прогулок по нему. Ну вот и все, поехали!

Атомград начал строиться в 1950м году, как жилой поселок с численностью населения 15000 человек, в 60ти километрах северо-восточнее Красноярска. Будучи засекреченным, он именовался «почтовым ящиком №9», отсюда и наиболее популярное название у местных – Девятка.

Сейчас население города, официальное современное название которого: ЗАТО (закрытое автономное территориальное образование) Железногорск, около 100 тысяч человек. Площадь территории ЗАТО - 456 кв.км, что, как это ни странно, больше, чем у краевой столицы города-миллионника Красноярска. В состав образования входят также 1 поселок городского типа – Подгорный (тоже некогда закрытый, обнесенный колючей проволокой населенный пункт), 3 небольших поселка: Тартат, Додоново, Новый путь и деревня Шивера.

Основными градообразующими предприятиями (они и определили закрыто-засекреченный статус города) в настоящий момент являются: ГХК и ИСС (бывшее НПО ПМ). Город обнесен колючей проволокой, и официально в него можно попасть лишь по пропускам через специальные контрольно-пропускные пункты (КПП). Получить временный пропуск, даже имея на то основания: близкие родственники, проживающие в городе, приглашение от предприятий города, не самая простая задача – заявки рассматривает специальная комиссия, которая собирается дважды в месяц. Во времена СССР город бы настолько секретным, что и для выезда из города был необходим пропуск. Такая несвобода компенсировалась улучшенным снабжением, здесь практически не было дефицита - редкие на «большой земле» товары и продукты тут были в порядке вещей, социально-бытовым и культурным обслуживанием, от которого и сейчас осталась большая часть инфраструктуры: спортивные, культурные, образовательные объекты. В чем-то это был почти идеальный соцгород. Еще недавно тут можно было бесплатно ездить на городском транспорте (для проезда нужно было покупать абонементы, которые затем в автобусе самостоятельно пробивались компостером, но контроллеров практически не было, а потому очень многие ездили просто так), бесплатно же пользоваться уличными телефонами-автоматами. Даже сейчас в городе нет проблем с местами в садики, которые остро стоят в том же Красноярске. Отличные спортивные секции (в Подгорном имеется даже ледовый дворец, построенный еще в 1979м), разные кружки, художественная, музыкальная школы и прочий детский либо бесплатны, либо доступны за сравнительно небольшую стоимость.

Такая ситуация сложилась во многом благодаря закрытости города. В колючей проволоке давно уже нет никакой нужды, а экономически она вообще нецелесообразна, однако многие горожане против «падения занавеса». Из-за закрытости существуют проблемы не только со свободным въездом в город физических лиц, но и юридических – открыть здесь бизнес сложнее, чем в обычном городе. Именно поэтому уцелело большинство детских садов, которые с соседнем старшем брате, в 90е разлетелись на офисы, тоже самое с другими элементами городской инфраструктуры, которая осталась в собственности муниципалитета. Относительно невысокий уровень преступности (хотя всякое бывает), практически полное отсутствие пробок (хотя вечерами в час пик на светофорах очередь может немного растянуться на несколько кварталов, но быстро сворачивается), никаких рынков с торговцами из ближнего и дальнего зарубежья и т.д. и т.п. Обратная сторона медали: сложности с официальным провозом друзей (законным способом можно лишь на круглые юбилеи, похороны), унылая ситуация с торговыми центрами (спасает соседний Красноярск) и т.д.

Раз уж зашла речь о том, как попасть в город, то остановлюсь на этом вопросе подробнее.

Во-первых, как доехать?

На автобусе. Садимся на красноярском ЖД-вокзале на автобус 602, и едем…

На машине. Выезжаем из Красноярска в сторону Сосновоборска, но проезжаем мимо него и едем-едем прямо, пока не упремся в КПП-1.

До КПП доехали на машине или на автобусе, а что дальше? Пропуск, какой пропуск? Что значит, не пустите? Это свободная страна! Попасть в город можно официально и неофициально.

Первый способ, заключается в получении временного пропуска сроком действия обычно 10 дней. Если есть родственники, официально проживающие на территории города, отлично: они подают заявку, ждут собрания комиссии и ее решения, а потом уже заказывают пропуск.

Если родственников нет, то пропуск может заказать местная фирма, например, туристическая.

Пропуск сделан, что дальше? А дальше, он хранится на КПП весь срок своего действия. Мы приезжаем на КПП, выходим из транспортного средства, идем внутрь здания, подходим к окошку, которое соответствует первой букве нашей фамилии, даем паспорт и ждем, пока девушка найдет наш пропуск, сверит данные и нажмет педаль, разблокирующую калитку. Шаг, и мы внутри! Если же мы за рулем, то идем не внутрь здания, а к павильону возле дороги, также отдаем паспорт и ждем (на пропуске должна стоять отметка автотранспортного контроля).

Второй способ. Не пускают! Нуу, можно поискать дыры в границе – они есть, если немного прогуляться вдоль колючки. Периодически их заделывают, но они возникают вновь – это постарались местные жители, по той или иной причине, не имеющие пропуска. Если ехать на автобусе, то можно полюбоваться, как часть из выходящих на КПП людей устремляется куда-то в лесок по натоптанной тропинке – это нарушители периметра.

Второй способ довольно увлекательный, т.к. если нас на границе поймают, что случается довольно часто, то возьмут под белы рученьки и отведут куда следует. Лучше иметь при себе паспорт, чтобы не было повода задержать для установления личности. Если проблем с законом нет, то пожурят и «депортируют». Вот если нарушитель не имеет российского гражданства, то тут в игру включается совсем другое ведомство с совсем другими последствиями – вдруг шпион на режимном объекте

Содержание:

-Старый город

-Парк

-Озеро

-Болото

-Кантат

-Третья скала

-Экспресс-пробег по городу и его окрестностям.

-Додоново.

-Подгорный.

Атомград, Соцгород, почтовый ящик номер девять, Девятка, Красноярск-26, Железногорск – неполный список названий одного и того же города, который долгое время отсутствовал на гражданских картах, да и сейчас есть не на всех.

Что же такое Железногорск?

-Это закрытый статус при полном сопутствующем параде: колючая проволока по периметру города, въезд через контрольно-пропускные пункты по пропускам, получить которые можно только при наличии достаточных на то оснований.

- Это ГХК (горно-химический комбинат), главный объект которого – атомный комплекс находится внутри скалы на глубине 200 метров (на случай бомбежки или аварии) и представляет собой мини-город на несколько тысяч человек: улицы, кварталы, суммарным объемом 7 миллионов куб.метров, а до кучи еще электричка, которая доставляет сюда работников, полностью заезжая внутрь горы.

-Это ОАО ИСС (информационные спутниковые системы) завод, производящий почти 70% российских спутников, в т.ч. и ГЛОНАССовские.

-Это двухэтажный тоннель под Енисеем.

-Это остановившееся время. Здесь еще живы многие атрибуты Советского союза: в архитектуре, инфраструктуре и пр.

-Это уникальная застройка прямо посреди тайги с сохранением, где это возможно, целых ее участков. Вот центральный проспект города: дома, а в 50 метрах непролазная тайга с болотом, а вот горы в 300 метрах от жилых домов, и это все еще город! А это две речки, а вот еще одно болото, а вон лиса, а вон сова, а вон…медведь (к счастью редкий гость на улицах)…это по-прежнему центр города.

-Это большое живописное озеро с песчаными пляжами прямо в центре города. Рыбы, птицы, ондатры, лягушки и пр.

-Это подземный городок-бомбоубежище с лабиринтами улочек, рассчитанный на несколько тысяч человек.

-Это…то, о чем можно рассказывать часами и все равно забыть что-нибудь интересное. Поэтому я лучше покажу и расскажу, что вспомню, наверняка что-нибудь упустив

Нижеследующий текст до части, посвященной Старому городу, можно пропустить т.к. он носит справочный характер: история, некоторые особенности, как добраться, как попасть и пр. Что-то еще хотел…Ах, да! Прошу прощения за «нестабильные» иллюстрации к отчету: снимки сделаны в разные годы, в т.ч. и в те времена, когда я и снимать толком не умел, со всеми вытекающими последствиями для сюжета и «технического качества», а переснять сейчас возможности нет – пора за окном на удивление унылая, да еще и размер фотографий плавает от 900 до 1200 пикселей по длинной стороне. Отдельно подчеркну, что многое из показанного – мой субъективный взгляд на реальность, т.е. то как я вижу этот город во время своих частых прогулок по нему. Ну вот и все, поехали!

Атомград начал строиться в 1950м году, как жилой поселок с численностью населения 15000 человек, в 60ти километрах северо-восточнее Красноярска. Будучи засекреченным, он именовался «почтовым ящиком №9», отсюда и наиболее популярное название у местных – Девятка.

Сейчас население города, официальное современное название которого: ЗАТО (закрытое автономное территориальное образование) Железногорск, около 100 тысяч человек. Площадь территории ЗАТО - 456 кв.км, что, как это ни странно, больше, чем у краевой столицы города-миллионника Красноярска. В состав образования входят также 1 поселок городского типа – Подгорный (тоже некогда закрытый, обнесенный колючей проволокой населенный пункт), 3 небольших поселка: Тартат, Додоново, Новый путь и деревня Шивера.

Основными градообразующими предприятиями (они и определили закрыто-засекреченный статус города) в настоящий момент являются: ГХК и ИСС (бывшее НПО ПМ). Город обнесен колючей проволокой, и официально в него можно попасть лишь по пропускам через специальные контрольно-пропускные пункты (КПП). Получить временный пропуск, даже имея на то основания: близкие родственники, проживающие в городе, приглашение от предприятий города, не самая простая задача – заявки рассматривает специальная комиссия, которая собирается дважды в месяц. Во времена СССР город бы настолько секретным, что и для выезда из города был необходим пропуск. Такая несвобода компенсировалась улучшенным снабжением, здесь практически не было дефицита - редкие на «большой земле» товары и продукты тут были в порядке вещей, социально-бытовым и культурным обслуживанием, от которого и сейчас осталась большая часть инфраструктуры: спортивные, культурные, образовательные объекты. В чем-то это был почти идеальный соцгород. Еще недавно тут можно было бесплатно ездить на городском транспорте (для проезда нужно было покупать абонементы, которые затем в автобусе самостоятельно пробивались компостером, но контроллеров практически не было, а потому очень многие ездили просто так), бесплатно же пользоваться уличными телефонами-автоматами. Даже сейчас в городе нет проблем с местами в садики, которые остро стоят в том же Красноярске. Отличные спортивные секции (в Подгорном имеется даже ледовый дворец, построенный еще в 1979м), разные кружки, художественная, музыкальная школы и прочий детский либо бесплатны, либо доступны за сравнительно небольшую стоимость.

Такая ситуация сложилась во многом благодаря закрытости города. В колючей проволоке давно уже нет никакой нужды, а экономически она вообще нецелесообразна, однако многие горожане против «падения занавеса». Из-за закрытости существуют проблемы не только со свободным въездом в город физических лиц, но и юридических – открыть здесь бизнес сложнее, чем в обычном городе. Именно поэтому уцелело большинство детских садов, которые с соседнем старшем брате, в 90е разлетелись на офисы, тоже самое с другими элементами городской инфраструктуры, которая осталась в собственности муниципалитета. Относительно невысокий уровень преступности (хотя всякое бывает), практически полное отсутствие пробок (хотя вечерами в час пик на светофорах очередь может немного растянуться на несколько кварталов, но быстро сворачивается), никаких рынков с торговцами из ближнего и дальнего зарубежья и т.д. и т.п. Обратная сторона медали: сложности с официальным провозом друзей (законным способом можно лишь на круглые юбилеи, похороны), унылая ситуация с торговыми центрами (спасает соседний Красноярск) и т.д.

Раз уж зашла речь о том, как попасть в город, то остановлюсь на этом вопросе подробнее.

Во-первых, как доехать?

На автобусе. Садимся на красноярском ЖД-вокзале на автобус 602, и едем…

На машине. Выезжаем из Красноярска в сторону Сосновоборска, но проезжаем мимо него и едем-едем прямо, пока не упремся в КПП-1.

До КПП доехали на машине или на автобусе, а что дальше? Пропуск, какой пропуск? Что значит, не пустите? Это свободная страна! Попасть в город можно официально и неофициально.

Первый способ, заключается в получении временного пропуска сроком действия обычно 10 дней. Если есть родственники, официально проживающие на территории города, отлично: они подают заявку, ждут собрания комиссии и ее решения, а потом уже заказывают пропуск.

Если родственников нет, то пропуск может заказать местная фирма, например, туристическая.

Пропуск сделан, что дальше? А дальше, он хранится на КПП весь срок своего действия. Мы приезжаем на КПП, выходим из транспортного средства, идем внутрь здания, подходим к окошку, которое соответствует первой букве нашей фамилии, даем паспорт и ждем, пока девушка найдет наш пропуск, сверит данные и нажмет педаль, разблокирующую калитку. Шаг, и мы внутри! Если же мы за рулем, то идем не внутрь здания, а к павильону возле дороги, также отдаем паспорт и ждем (на пропуске должна стоять отметка автотранспортного контроля).

Второй способ. Не пускают! Нуу, можно поискать дыры в границе – они есть, если немного прогуляться вдоль колючки. Периодически их заделывают, но они возникают вновь – это постарались местные жители, по той или иной причине, не имеющие пропуска. Если ехать на автобусе, то можно полюбоваться, как часть из выходящих на КПП людей устремляется куда-то в лесок по натоптанной тропинке – это нарушители периметра.

Второй способ довольно увлекательный, т.к. если нас на границе поймают, что случается довольно часто, то возьмут под белы рученьки и отведут куда следует. Лучше иметь при себе паспорт, чтобы не было повода задержать для установления личности. Если проблем с законом нет, то пожурят и «депортируют». Вот если нарушитель не имеет российского гражданства, то тут в игру включается совсем другое ведомство с совсем другими последствиями – вдруг шпион на режимном объекте

Содержание:

-Старый город

-Парк

-Озеро

-Болото

-Кантат

-Третья скала

-Экспресс-пробег по городу и его окрестностям.

-Додоново.

-Подгорный.

Похожие темы:

Есть на свете город, или прогулки по Москве

Нижний Новгород: город лестниц и холмов

Выборг - самый европейский* город России

Владикавказ, горная Ингушетия, нарты и аланы, боевые башни и город мёртвых

Последний раз редактировалось Пожарков 11 ноя 2013, 06:14, всего редактировалось 8 раз(а).

- Пожарков

- полноправный участник

- Сообщения: 356

- Регистрация: 25.06.2011

- Город: Железногорск

- Благодарил (а): 2 раз.

- Поблагодарили: 303 раз.

- Возраст: 44

- Страны: 7

- Отчеты: 15

- Пол: Мужской

Re: Атомград - город, которого нет (много фото и текста)

Сообщение: #2

Старый город.

Приятной особенностью города является его распределенная по времени планировка – каждый из трех основных жилых районов проектировался и застраивался в определенные «исторические» периоды со всеми вытекающими последствиями для архитектуры. Северный район (Старый город или просто Город или Центр) застраивался в 50-е годы (сталинки и прочий советский неоклассицизм), восточный (Микрорайон или Микрага) – в 60-е -70-е (хрущевки, разбавленные монументальными высотками и разным декором в монументальном же стиле), Южный (Ленинградский, Питер) – с 80-х и по настоящее время (9ти-12тиэтажки, трехлистиники и прочие представители типичной современной архитектуры). Архитектурные стили почти не пересекаются, зачастую четкая граница между сталинками и хрущевками проходит через весь город вдоль конкретной улицы. Даже сейчас на месте старых деревянных бараков новые здания в старом городе стараются строить в одном стиле с окружающими домами: 3-5этажей, и хватит. На карте ниже представлены основные районы и объекты города.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Изначально планировался только Старый город (границы генплана полностью совпадают с этой частью города), но позже растущие производственные нужды привели к увеличению численности населения и жилья. Ориентиром тогдашнего градостроительства была концепция «идеального социалистического города». В момент застройки Старого города идеальный город мыслился как город-ансамбль, в котором все подчинялось единому художественному замыслу и отражались «лучшие приемы классической архитектуры»… Давайте, наверное, лучше прогуляемся.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

В прошлый раз мы остановились на КПП. Далее грузимся в авто или автобус и едем. Если на автобусе, то до конечной остановки – ТЭА (транспортно-экспедиционное агентство, местный автовокзал). Если на авто, то все время по главной – туда же. Первые 10 минут скучная дорога между огромными тополями вдоль лесов, полей, болот, дач и промзоны. Кстати, справа железнодорожное полотно – дорога принадлежит минатому, по ней в город завозят в т.ч. и отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) для захоронения (есть у нас спец. хранилище). Еще чуть-чуть, поворот направо под путепроводом, налево и…обычно люди, впервые попадающие в город, на этом месте испытывают как минимум легкое удивление, особенно если стоит летний штиль, потому что: промзона-промзона-промзона…озеро, большущее…

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Ну, сюда мы еще прогуляемся отдельно - это жемчужина города, достойная отдельной части, а пока едем дальше. Вот и пляж, кстати.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Мимо богатырей, охраняющих въезд, и - мы попадаем в Старый город.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Через дорогу от богатырей – конечная остановка , вот собственно и здание трансагентства.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Дальше ножками пройдемся, осмотримся.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Сперва вдоль улицы Советской армии, на которой стоит ТЭА и которая тянется вдоль ЖД-путей, по которым в т.ч. ходит электричка, доставляющая работников внутрь горы ГХК. А вот и перрон.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

А это зимний вариант перрона, видите столбики света от фонарей?

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Это гало, частое здесь явление, иногда на улице стоит целый лес световых столбов, которые видно даже, если фонари скрыты за домами – жутковатое зрелище.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Дальше срежем через дворы, тут тоже есть на что посмотреть. Например, тихий дворик по улице Октябрьской, густо усеянный лиственницами. Интересно, что сперва выпал снег, а потом поверх осыпались иголки.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Тут же один из немногих деревянных бараков, в которых жили первые строители города.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Соседний двор: черемуха, одуванчики, травка…

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

…раритетный транспорт.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Можно зайти в один из домов. В некоторых подъездах окно между последним и предпоследним этажами находится на высоте около 3 метров от пола, а потому моется очень редко, зарастая многолетней пылью, паутиной и даже бабочками.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Кстати, о бабочках, их в городе довольно много, разных. Встречаются даже и махаоны, и бражники, некоторые даже в открытые окна залетают, как этот номион.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

На чердак поднимемся? Фу, ну и пылища! Повсюду россыпи керамзита, ходить лучше только по дорожкам из досок, иначе странный шуршащий шум жильцам в квартирах ниже обеспечен.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Кстати, в таких домах шикарные подвалы, соединяющиеся с бомбоубежищем, которое представляет собой небольшой подземный город. В него есть ходы и с улицы – повсюду в Старом городе стоят некие подобия каменных домиков (размером полтора на полтора и высотой метра в 2) без дверей, но с зарешеченными окошками по периметру. Это шахты, по которым можно спуститься в бомбоубежище. Правда все окошки-лазы заперты на замок, но в детстве мы устраивали туда экспедиции – незабываемые ощущения…

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Так вот про подвалы. В каждом подвале для жильцов выделены «сарайки» - запирающиеся комнатки площадью 4-6 кв.метров для различных хозяйственных нужд, обычно тут хранится ненужное барахло, картошка, соленья-варенья. Выглядит подвал примерно так.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Идем на улицу, свернем в скверик Пионерского проезда. Приятное, особенно золотой осенью место – снимка не нашел, но в это время тут наблюдается обилие разных цветов: еще зеленые черемухи, пронзительно желтые листья манжурского ореха и березы, красная листва рябины, сосны, лиственницы, клены, тополя, осины…

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Здесь часто гуляют или просто проходят люди. Можно посидеть на лавочке

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

и немножко понаблюдать за фрагментами жизни города.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Идем дальше – соседний двор, довольно типичный, если не считать уцелевшей хоккейной коробки, которые раньше были чуть ли не в каждом квартале. Днем тут резвится детвора, вечером тренируются взрослые.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Еще немного, и мы на улице Ленина – центральной для Старого города. Она начинается возле парка культуры и отдыха им. Кирова (в него мы зайдем обязательно, это место тоже стоит отдельной части), перетекая в его главную аллею, и проходит почти 5 километров через весь Северный район до промышленных площадок. Это начало улицы – вид от парка.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Аллея звезд – на каждый год существования города по звезде, в которой изображено самое значимое для него событие (вдалеке маячит вход в парк).

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Вот некоторые примеры значимых событий

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Один из перекрестков (Ленина-Октябрьская), в честь дня города украшенный аркой из шариков. Здесь хорошо видно основной принцип в формировании улиц Старого города: дома, тротуар, широченный газон, проезжая часть, газон, тротуар, дома. Такие широкие газоны для Железногорска – норма, пока на них не покушаются ради расширения проезжей части. А слева виден кусочек старой вывески хозяйственного магазина, в витринах которого еще 2 года назад висели старые советские «рекламки» вроде «Пользуйтесь услугами волшебницы-химии»…

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Ну а мы выходим наконец на площадь Ленина, являющейся главным архитектурным акцентом старой части города.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Интересным отличием от одноименных площадей большинства других советских городов является то, что в центре площади стоит не здание местного правительства, а Дом культуры. На такое необычное для того времени градостроительное решение повлияла особая система управления ЗАТО. Органы советской власти были сформированы в городе только в 1954 г., но при этом еще долгое время не имели полноценной административной значимости, поэтому-то «дом Советов» и не стал главной архитектурной достопримечательностью. Здание ДК построено в 1958 году, его архитектурным прообразом выступил петербургский Александрийский театр.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

На крыше театра раньше стояли разные скульптуры, но сейчас осталась лишь «муза».

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Здесь же – на площади, находятся здание местных органов власти (кусочек желтого дома справа), гостиница (кусочек розового дома слева).

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Еще один вид на правительственное здание.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

С другой стороны площади находится еще одна достопримечательность – часы со «шпилем», на циферблате которых не цифры, а всякие зверушки (белочки-птички), елочки-веточки, да солнце с месяцем.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Макушку «шпиля» хорошо видно из разных частей города.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

По исходному проекту «шпиля» должно было быть два, но позже отказались от симметрии, разместив на противоположном часам здании статуи рабочих. Кстати, ласточка, которые почему-то предпочитаю жить в районе площади.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Дальше наш путь лежит через аллею по улице Свердлова, которая является границей между сталинками и хрущевками…

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

…на улицу Андреева, вдоль которой по искусственному руслу протекает речка Байкал.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

При этом мост через реку всего один – пешеходный, навесной.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Перпендикулярные улицы река пересекает под землей через специальные тоннели, а в районе улицы Школьной уходит под землю окончательно, через пару километров впадая в болото и дальше в Енисей. На фото ниже можно рассмотреть один из таких тоннелей. Зимой, когда река замерзает, можно в него наведаться – там имеются небольшие закутки, где можно устроить «штаб»

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Пешеходный мост, Байкал и окрущающие его тротуары, газоны – вполне себе достопримечательности. Местные жители любят здесь прогуливаться. Иногда можно застать "иллюстрации" к стихотворению «Дело было вечером, делать было нечего…»

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

А мне лично нравится бывать возле моста во время тумана: все вокруг преображается до неузнаваемости...

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

...и возникают разные интересные сюжеты.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Заглянем на аллею по улице Кирова, которая по сути является восточной границей Старого города – за ней начинается «больничный городок» (комплекс медицинских зданий частично расположенных посреди леса), который затем перетекает в Микрорайон.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

И двинемся по улице Ленина, почти до самого ее конца в жилой части – к музею ГХК. На сам комбинат попасть «с улицы» затруднительно, поэтому если есть желание поближе узнать о «внутренностях» горы, то лучше места и не придумаешь. В частности, здесь можно попрактиковаться в обращении с манипуляторами для радиоактивных материалов, посмотреть схему горы в разрезе, посидеть за пультом управления реактором…

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

…сфотографироваться на фоне подземной части железной дороги (это снимок фотографии в натуральную величину на стене музея, эффект присутствия там вполне ощущается).

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

По дороге из музея можно заскочить на «елку». Здесь, на площади Решетнева (генеральный конструктор ИСС, один из основоположников советской космонавтики), находится и само ИСС, и заводоуправление ГХК, а потому зачастую на новый год организуются две елки – от каждого предприятия. Это ИСС-шная из шариков, рядом с памятником Решетневу.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Кстати, о елках. «Городки» при них по старым традициям часто делаются снежными, а не ледяными, хотя и последние имеются. Ниже пример снежного городка центральной елки.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

В завершении нашей первой прогулки пройдемся к ее началу – трансагенству, уделяя больше внимания дворам. Типичная для зимы ситуация – снега в городе выпадает довольно много.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Кстати, о качелях – качаться здесь любят, и возраст не помеха

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

А мы уже пришли. Теперь от ТЭА пойдем на запад – в сторону памятника строителям города. Вдоль ЖД-путей…

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Вдоль дороги, по которой сюда приехали…

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Кстати, представитель местного клуба любителей прогулок босиком – в парке даже висел плакат, призывающий горожан следовать этому занятию

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Мимо центра космической связи (ЦКС) ИСС…разномастных спутниковых тарелок тут немеряно.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

И мы на месте.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Отсюда открывается вид на озеро, железную дорогу, холмы противоположного берега Енисея.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Через небольшой лесок можно спуститься к болоту, но не сейчас – позже, на сегодня, пожалуй, хватит пеших прогулок.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Пока идем назад еще несколько фрагментов города, относящихся к Микрорайону. Я там мало гулял, поэтому отдельной части про него не будет. Это фрагмент тайги, которая находится в 50 метрах от проспекта Курчатова, главной улицы этой части города. Снято прямо с тротуара.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

А это последствия близости города и тайги. Здесь проходит теплотрасса, которая в одну из зим дала легкую течь. Были морозы, горячая вода парила. Итог: в лесу (пара шагов от тротуара) образовалась такая сказка.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Архитектура. Детская библиотека им. А.П.Гайдара. Кованный фасад, фонари в том же стиле.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Рядом СЮТ (станция юных техников) с шикарными объемными панно.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Элемент декора торгового центра Тэль, построенного в начале 70-х.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Вот, пожалуй, и все про Старый город.

Приятной особенностью города является его распределенная по времени планировка – каждый из трех основных жилых районов проектировался и застраивался в определенные «исторические» периоды со всеми вытекающими последствиями для архитектуры. Северный район (Старый город или просто Город или Центр) застраивался в 50-е годы (сталинки и прочий советский неоклассицизм), восточный (Микрорайон или Микрага) – в 60-е -70-е (хрущевки, разбавленные монументальными высотками и разным декором в монументальном же стиле), Южный (Ленинградский, Питер) – с 80-х и по настоящее время (9ти-12тиэтажки, трехлистиники и прочие представители типичной современной архитектуры). Архитектурные стили почти не пересекаются, зачастую четкая граница между сталинками и хрущевками проходит через весь город вдоль конкретной улицы. Даже сейчас на месте старых деревянных бараков новые здания в старом городе стараются строить в одном стиле с окружающими домами: 3-5этажей, и хватит. На карте ниже представлены основные районы и объекты города.

Изначально планировался только Старый город (границы генплана полностью совпадают с этой частью города), но позже растущие производственные нужды привели к увеличению численности населения и жилья. Ориентиром тогдашнего градостроительства была концепция «идеального социалистического города». В момент застройки Старого города идеальный город мыслился как город-ансамбль, в котором все подчинялось единому художественному замыслу и отражались «лучшие приемы классической архитектуры»… Давайте, наверное, лучше прогуляемся.

В прошлый раз мы остановились на КПП. Далее грузимся в авто или автобус и едем. Если на автобусе, то до конечной остановки – ТЭА (транспортно-экспедиционное агентство, местный автовокзал). Если на авто, то все время по главной – туда же. Первые 10 минут скучная дорога между огромными тополями вдоль лесов, полей, болот, дач и промзоны. Кстати, справа железнодорожное полотно – дорога принадлежит минатому, по ней в город завозят в т.ч. и отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) для захоронения (есть у нас спец. хранилище). Еще чуть-чуть, поворот направо под путепроводом, налево и…обычно люди, впервые попадающие в город, на этом месте испытывают как минимум легкое удивление, особенно если стоит летний штиль, потому что: промзона-промзона-промзона…озеро, большущее…

Ну, сюда мы еще прогуляемся отдельно - это жемчужина города, достойная отдельной части, а пока едем дальше. Вот и пляж, кстати.

Мимо богатырей, охраняющих въезд, и - мы попадаем в Старый город.

Через дорогу от богатырей – конечная остановка , вот собственно и здание трансагентства.

Дальше ножками пройдемся, осмотримся.

Сперва вдоль улицы Советской армии, на которой стоит ТЭА и которая тянется вдоль ЖД-путей, по которым в т.ч. ходит электричка, доставляющая работников внутрь горы ГХК. А вот и перрон.

А это зимний вариант перрона, видите столбики света от фонарей?

Это гало, частое здесь явление, иногда на улице стоит целый лес световых столбов, которые видно даже, если фонари скрыты за домами – жутковатое зрелище.

Дальше срежем через дворы, тут тоже есть на что посмотреть. Например, тихий дворик по улице Октябрьской, густо усеянный лиственницами. Интересно, что сперва выпал снег, а потом поверх осыпались иголки.

Тут же один из немногих деревянных бараков, в которых жили первые строители города.

Соседний двор: черемуха, одуванчики, травка…

…раритетный транспорт.

Можно зайти в один из домов. В некоторых подъездах окно между последним и предпоследним этажами находится на высоте около 3 метров от пола, а потому моется очень редко, зарастая многолетней пылью, паутиной и даже бабочками.

Кстати, о бабочках, их в городе довольно много, разных. Встречаются даже и махаоны, и бражники, некоторые даже в открытые окна залетают, как этот номион.

На чердак поднимемся? Фу, ну и пылища! Повсюду россыпи керамзита, ходить лучше только по дорожкам из досок, иначе странный шуршащий шум жильцам в квартирах ниже обеспечен.

Кстати, в таких домах шикарные подвалы, соединяющиеся с бомбоубежищем, которое представляет собой небольшой подземный город. В него есть ходы и с улицы – повсюду в Старом городе стоят некие подобия каменных домиков (размером полтора на полтора и высотой метра в 2) без дверей, но с зарешеченными окошками по периметру. Это шахты, по которым можно спуститься в бомбоубежище. Правда все окошки-лазы заперты на замок, но в детстве мы устраивали туда экспедиции – незабываемые ощущения…

Так вот про подвалы. В каждом подвале для жильцов выделены «сарайки» - запирающиеся комнатки площадью 4-6 кв.метров для различных хозяйственных нужд, обычно тут хранится ненужное барахло, картошка, соленья-варенья. Выглядит подвал примерно так.

Идем на улицу, свернем в скверик Пионерского проезда. Приятное, особенно золотой осенью место – снимка не нашел, но в это время тут наблюдается обилие разных цветов: еще зеленые черемухи, пронзительно желтые листья манжурского ореха и березы, красная листва рябины, сосны, лиственницы, клены, тополя, осины…

Здесь часто гуляют или просто проходят люди. Можно посидеть на лавочке

и немножко понаблюдать за фрагментами жизни города.

Идем дальше – соседний двор, довольно типичный, если не считать уцелевшей хоккейной коробки, которые раньше были чуть ли не в каждом квартале. Днем тут резвится детвора, вечером тренируются взрослые.

Еще немного, и мы на улице Ленина – центральной для Старого города. Она начинается возле парка культуры и отдыха им. Кирова (в него мы зайдем обязательно, это место тоже стоит отдельной части), перетекая в его главную аллею, и проходит почти 5 километров через весь Северный район до промышленных площадок. Это начало улицы – вид от парка.

Аллея звезд – на каждый год существования города по звезде, в которой изображено самое значимое для него событие (вдалеке маячит вход в парк).

Вот некоторые примеры значимых событий

Один из перекрестков (Ленина-Октябрьская), в честь дня города украшенный аркой из шариков. Здесь хорошо видно основной принцип в формировании улиц Старого города: дома, тротуар, широченный газон, проезжая часть, газон, тротуар, дома. Такие широкие газоны для Железногорска – норма, пока на них не покушаются ради расширения проезжей части. А слева виден кусочек старой вывески хозяйственного магазина, в витринах которого еще 2 года назад висели старые советские «рекламки» вроде «Пользуйтесь услугами волшебницы-химии»…

Ну а мы выходим наконец на площадь Ленина, являющейся главным архитектурным акцентом старой части города.

Интересным отличием от одноименных площадей большинства других советских городов является то, что в центре площади стоит не здание местного правительства, а Дом культуры. На такое необычное для того времени градостроительное решение повлияла особая система управления ЗАТО. Органы советской власти были сформированы в городе только в 1954 г., но при этом еще долгое время не имели полноценной административной значимости, поэтому-то «дом Советов» и не стал главной архитектурной достопримечательностью. Здание ДК построено в 1958 году, его архитектурным прообразом выступил петербургский Александрийский театр.

На крыше театра раньше стояли разные скульптуры, но сейчас осталась лишь «муза».

Здесь же – на площади, находятся здание местных органов власти (кусочек желтого дома справа), гостиница (кусочек розового дома слева).

Еще один вид на правительственное здание.

С другой стороны площади находится еще одна достопримечательность – часы со «шпилем», на циферблате которых не цифры, а всякие зверушки (белочки-птички), елочки-веточки, да солнце с месяцем.

Макушку «шпиля» хорошо видно из разных частей города.

По исходному проекту «шпиля» должно было быть два, но позже отказались от симметрии, разместив на противоположном часам здании статуи рабочих. Кстати, ласточка, которые почему-то предпочитаю жить в районе площади.

Дальше наш путь лежит через аллею по улице Свердлова, которая является границей между сталинками и хрущевками…

…на улицу Андреева, вдоль которой по искусственному руслу протекает речка Байкал.

При этом мост через реку всего один – пешеходный, навесной.

Перпендикулярные улицы река пересекает под землей через специальные тоннели, а в районе улицы Школьной уходит под землю окончательно, через пару километров впадая в болото и дальше в Енисей. На фото ниже можно рассмотреть один из таких тоннелей. Зимой, когда река замерзает, можно в него наведаться – там имеются небольшие закутки, где можно устроить «штаб»

Пешеходный мост, Байкал и окрущающие его тротуары, газоны – вполне себе достопримечательности. Местные жители любят здесь прогуливаться. Иногда можно застать "иллюстрации" к стихотворению «Дело было вечером, делать было нечего…»

А мне лично нравится бывать возле моста во время тумана: все вокруг преображается до неузнаваемости...

...и возникают разные интересные сюжеты.

Заглянем на аллею по улице Кирова, которая по сути является восточной границей Старого города – за ней начинается «больничный городок» (комплекс медицинских зданий частично расположенных посреди леса), который затем перетекает в Микрорайон.

И двинемся по улице Ленина, почти до самого ее конца в жилой части – к музею ГХК. На сам комбинат попасть «с улицы» затруднительно, поэтому если есть желание поближе узнать о «внутренностях» горы, то лучше места и не придумаешь. В частности, здесь можно попрактиковаться в обращении с манипуляторами для радиоактивных материалов, посмотреть схему горы в разрезе, посидеть за пультом управления реактором…

…сфотографироваться на фоне подземной части железной дороги (это снимок фотографии в натуральную величину на стене музея, эффект присутствия там вполне ощущается).

По дороге из музея можно заскочить на «елку». Здесь, на площади Решетнева (генеральный конструктор ИСС, один из основоположников советской космонавтики), находится и само ИСС, и заводоуправление ГХК, а потому зачастую на новый год организуются две елки – от каждого предприятия. Это ИСС-шная из шариков, рядом с памятником Решетневу.

Кстати, о елках. «Городки» при них по старым традициям часто делаются снежными, а не ледяными, хотя и последние имеются. Ниже пример снежного городка центральной елки.

В завершении нашей первой прогулки пройдемся к ее началу – трансагенству, уделяя больше внимания дворам. Типичная для зимы ситуация – снега в городе выпадает довольно много.

Кстати, о качелях – качаться здесь любят, и возраст не помеха

А мы уже пришли. Теперь от ТЭА пойдем на запад – в сторону памятника строителям города. Вдоль ЖД-путей…

Вдоль дороги, по которой сюда приехали…

Кстати, представитель местного клуба любителей прогулок босиком – в парке даже висел плакат, призывающий горожан следовать этому занятию

Мимо центра космической связи (ЦКС) ИСС…разномастных спутниковых тарелок тут немеряно.

И мы на месте.

Отсюда открывается вид на озеро, железную дорогу, холмы противоположного берега Енисея.

Через небольшой лесок можно спуститься к болоту, но не сейчас – позже, на сегодня, пожалуй, хватит пеших прогулок.

Пока идем назад еще несколько фрагментов города, относящихся к Микрорайону. Я там мало гулял, поэтому отдельной части про него не будет. Это фрагмент тайги, которая находится в 50 метрах от проспекта Курчатова, главной улицы этой части города. Снято прямо с тротуара.

А это последствия близости города и тайги. Здесь проходит теплотрасса, которая в одну из зим дала легкую течь. Были морозы, горячая вода парила. Итог: в лесу (пара шагов от тротуара) образовалась такая сказка.

Архитектура. Детская библиотека им. А.П.Гайдара. Кованный фасад, фонари в том же стиле.

Рядом СЮТ (станция юных техников) с шикарными объемными панно.

Элемент декора торгового центра Тэль, построенного в начале 70-х.

Вот, пожалуй, и все про Старый город.

- Пожарков

- полноправный участник

- Сообщения: 356

- Регистрация: 25.06.2011

- Город: Железногорск

- Благодарил (а): 2 раз.

- Поблагодарили: 303 раз.

- Возраст: 44

- Страны: 7

- Отчеты: 15

- Пол: Мужской

- Fluк

- новичок

- Сообщения: 6

- Регистрация: 29.01.2013

- Город: Новосибирск

- Благодарил (а): 0 раз.

- Поблагодарили: 0 раз.

- Возраст: 42

- Пол: Мужской

Re: Атомград - город, которого нет (много фото и текста)

Сообщение: #4

Волшебно просто! Заповедник какой-то!

Даже интересно стало - а люди хде?!

Даже интересно стало - а люди хде?!

-

москVичка - полноправный участник

- Сообщения: 388

- Регистрация: 09.07.2012

- Город: Москва

- Благодарил (а): 85 раз.

- Поблагодарили: 30 раз.

- Возраст: 48

- Страны: 2

- Отчеты: 3

- Пол: Женский

Re: Атомград - город, которого нет (много фото и текста)

Сообщение: #5

Крайне недурственно фотографируете, надо отметить! Проходил там практику на спутниковом производстве в то ли в 99-м то ли в 2000-м - город покорил своей атмосферой советского застоя, мне показалось, что я в оказался где-то в 70-х годах, даже несмотря на то, что еще в то время не родился

- theislander

- путешественник

- Сообщения: 1459

- Регистрация: 04.10.2010

- Город: Ко Самуи

- Благодарил (а): 248 раз.

- Поблагодарили: 163 раз.

- Возраст: 43

- Страны: 41

- Отчеты: 1

- Пол: Мужской

Re: Атомград - город, которого нет (много фото и текста)

Сообщение: #6

Фотографии - просто великолепны! Никого не хочу обидеть, но давно не видел в отчетах на форуме такой подборки фотографий - с тонким вкусом, технически совершенные, великолепно передающие настроение, с изюминками, с чувством меры, свойственным настоящим фотохудожникам!

Best wishes,

E.R.

Best wishes,

E.R.

-

Evgeny Rodichev - Гуру

- Сообщения: 8462

- Регистрация: 21.10.2003

- Город: Moscow

- Благодарил (а): 36 раз.

- Поблагодарили: 477 раз.

- Возраст: 69

- Страны: 44

- Отчеты: 5

Re: Атомград - город, которого нет (много фото и текста)

Сообщение: #7

Всем спасибо за внимание.

москVичка

Многие снимки сделаны субботним утром: 8-9 часов, да и плотность населения тут невысокая - даже днем немного народу за исключением часов пик.

vitalyivanov

В 2000-е я как раз жил в Красноярске, но за последние 10 лет город уже успел измениться не в лучшую на мой вкус сторону: во многих дворах и парка вырубили старые деревья, преимущественно клены, яблони, черемухи, которые от старости стали падать в т.ч. и на авто, а новые - не посадили, приходится самим привозить саженцы из леса, многие старые советские неоновые вывески у магазинов поменяли на современные, местами советские лавочки с бетонными основаниями заменили на сваренный из профиля ужас, с литыми бетонными урнами тоже самое и т.д. Будущее потихоньку наступает Но природа здесь по-прежнему хороша.

Evgeny Rodichev *здесь должен быть краснеющий смайлик*

москVичка

Даже интересно стало - а люди хде?!

Многие снимки сделаны субботним утром: 8-9 часов, да и плотность населения тут невысокая - даже днем немного народу за исключением часов пик.

vitalyivanov

В 2000-е я как раз жил в Красноярске, но за последние 10 лет город уже успел измениться не в лучшую на мой вкус сторону: во многих дворах и парка вырубили старые деревья, преимущественно клены, яблони, черемухи, которые от старости стали падать в т.ч. и на авто, а новые - не посадили, приходится самим привозить саженцы из леса, многие старые советские неоновые вывески у магазинов поменяли на современные, местами советские лавочки с бетонными основаниями заменили на сваренный из профиля ужас, с литыми бетонными урнами тоже самое и т.д. Будущее потихоньку наступает Но природа здесь по-прежнему хороша.

Evgeny Rodichev *здесь должен быть краснеющий смайлик*

- Пожарков

- полноправный участник

- Сообщения: 356

- Регистрация: 25.06.2011

- Город: Железногорск

- Благодарил (а): 2 раз.

- Поблагодарили: 303 раз.

- Возраст: 44

- Страны: 7

- Отчеты: 15

- Пол: Мужской

Re: Атомград - город, которого нет (много фото и текста)

Сообщение: #8

Парк культуры и отдыха.

Сегодня на повестке – парк. Идем! Синяя линия на карте – наш маршрут.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Вход в парк – между двумя симметричными павилионами-пропилеями, к которым уже в 2000-х зачем-то приделали ворота. Они все равно не запираются, а если бы и запирались, то внутрь можно попасть массой других способов.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Войдем. Слева глориетта (дорическая колонада), с которой открывается вид на многофункциональный пустырь (раньше тут был цветочный партер).

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Спустимся по одной из двух лестниц по бокам глориетты, на которых еще уцелели вазоны, вниз и посмотрим что же тут. Кстати, зимой одна лестница превращается в шикарную горку, на которой традиционно во время новогодних гуляний кто-нибудь нетрезвый себе что-нибудь да ломает, пытаясь скатиться, стоя на ногах.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Большую часть лета он выглядит как обыкновенный луг, усеянный различными цветами в соответствии с периодами цветения.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Но по разным поводам он может преображаться, например в площадку для выставки спутников, которые производятся на ИСС, и почему-то строительной техники.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Вот, кстати, ГЛОНАССы.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Или, например, здесь размещается цирк-шапито.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Поднимемся обратно и по главной аллее пойдем дальше или поедем

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Главная аллея парка от входа пробегает примерно 500 метров: через площадь с фонтаном, ТКЗ (танцевально-концертного зала), кафетерия, открытой танцплощадки, медвежьих скульптур, зоосада и городка с аттракционами к еще одному фонтану. Дальше уже начинается лес, через который можно выйти к лодочной станции и яхт-клубу и по широкой дуге пойти вдоль берега озера, в итоге вернувшись ко входу. Главную аллею пересекает под прямым углом еще одна – длиной более километра. Она начинается в спортивном городке (комплекс разных стадионов, кортов, бассейна, спортивной школы и т.д. и т.п.) и проходит через весь парк до пляжа. Вот на нее мы и свернем (направо), предварительно бросив взгляд назад: от этого перекрестка открывается хороший вид на улицу Ленина. Здесь телеобъектив сжал перспективу – до гор на заднем плане около 10 км.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Лавочки вдоль аллеи расписаны учениками местной художки, группки которых летом часто можно встретить с мольбертами в парке или в Старом городе.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Небольшой подъем и еще один перекресток. Здесь проходит дорога, по которой от входа в парк по ул. Школьной, имея пропуск, можно проехать на автомобиле. Свернем по ней налево, тут есть одна чудная парковая достопримечательность – дятлы. Этих птиц в городе полно, а потому то тут, то там и в городе, и в парке можно наткнуться на их дупла, из которых в конце мая - начале июня постоянно доносится пронзительный писк птенцов. Но здесь дятлы устроили жилище на высоте менее двух метров, прямо на обочине дороги. Нынешним летом их только ленивый не рассматривал и не снимал. Достаточно постоять здесь минут 10, чтобы рассмотреть процесс кормления.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Позже птенцы подрастают и начинают выглядывать из дупла.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

А потом и вовсе выпрыгивают из него. Почти каждый год мы с детьми находим в парке неумеющих летать птенчиков. Разок даже спасли одного от кота: поймали и посадили на дерево повыше, так он еще и клеваться пытался

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Чтобы закрыть птичью тему, расскажу еще немного о местной орнитологии. Кроме дятлов в парке полно дроздов-рябинников и их гнезд. А потому тоже каждый год можно наблюдать вот такие сюжеты (с детьми ходим сюда как на просмотр передачи «В мире животных»):

Гнездо с уже осмелевшим птенцом…

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

…который в итоге шмякнулся на землю. Родители ему, кстати, и внизу червей таскали.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

А это попытки научится летать:

Разбег

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Отрыв от земли

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Бумс

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Ну и итог: ба-бу-шкаааа.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Вообще, различных видов птиц здесь много:

Снегири (частенько и летом околачиваются в городе)

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Чечетки

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Чечевицы

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Свиристели

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Соловьи. Кстати, и в городе их хватает: одним летом под нашими окнами пел соловей. Я сперва радовался, а потом он жутко надоел – песни свои заводил в полночь примерно и так и разливался трелями до 3-4 утра, а окна-то открытые…Правда через год под окно уже пищали дятлы, тогда я понял, что соловей это не так уж и плохо.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

И прочая городская мелюзга: синицы разных видов, поползни, гаички, горихвостки, зяблики, воробти, щеглы, скворцы...Из крупных интересных птиц здесь встречаются цапли (покажу, когда буду рассказывать об озере), изредка совы, соколы, черные коршуны, которые летом постоянно кружат над озером, высматривая рыбу, тетеревятники и пр. Несколько раз на моих глазах хищные птицы нападали на голубей и в парке, и в городе. Из пушистых зверушек в парке много сусликов, немного бурундуков, и изредка заглядывают белки, совершая набеги на кормушки для птиц.

Но идем дальше. Вдоль одиноких скамеек и звезд…

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

И через некоторое время мы приходим к пляжу (он за деревьями ниже). Кстати, дома в районе перекрестка улиц Парковой и Советской армии, по сути, находятся на «первой береговой линии» - до озера и песка менее двухста метров, всего-то и делов: перейти через дорогу и маленький участок леса по асфальтовой дорожке.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Про сам пляж (а их несколько - в разных частях города) я расскажу подробнее в части, посвященной озеру. А пока немного прогуляемся вдоль него - до конца парковой зоны. Здесь, кстати, иногда по праздникам устраивают различные шоу с салютами.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Пляжный павильон, оставшийся с советских времен, правда претерпевший некоторый изменения в облике, которые, на мой взгляд, не пошли ему на пользу.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Такая лучистая погода здесь случается частенько, особенно зимой. При этом буквально в 300 метрах отсюда – в городе, даже и намека на туман нет.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Возле павильона повернем направо – на аллею, ведущую к дальней части пляжа. Это уже конец парка – за пляжем начинается дорога, по которой мы приехали в город.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Здесь находится ротонда, мимо которой летом снуют раздетые пляжники, создавая атмосферу советских черноморских курортов

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Рядом с пляжем питьевые фонтанчики, из которых постоянно (7 дней в неделю, 24 часа в сутки) бьет вода во время сезона. Вид на ротонду с пляжа. Обратите внимание на взрыхленный песок – это в начале июня завезли свежий и вскопали.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Ну а мы пойдем обратно…

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Если повезет, набежит туман, и мы прогуляемся по неизвестности.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Мимо призрачных бегунов.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Мимо бабушек, уходящих в вечность.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Опять перекресток. Куда же пойти?

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Направо?

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Нет. Тут совсем жутковато. Идем прямо, вдоль ограды парка.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

А вот и солнце!

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

При первой возможности сворачиваем опять в парк – направо, и дальше пойдем по тропинкам, которых тут множество. По дороге посматриваем на разные местные причуды:

Вот снеговик, который прячется среди деревьев от солнца.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

А вот странная, но тем не менее любимая у детворы разного, в т.ч. и среднего возраста, конструкция.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Кассы. Кстати, я упоминал, что тут есть колесо обозрения? Высокое, но в объектив не попало, потому что находится среди вековых сосен, и снизу его почти и не видно.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

А это здание затерянное в лесу, простите, туалет – их тут несколько раскидано по парку. Водопровод, электричество, канализация – советская альтернатива современным голубым биокабинкам.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

По тропинкам уходим вглубь парка, постепенно продвигаясь вдоль берега к мысу, где находится яхт-клуб.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Выжженая трава, это летом дети ерундой балуются, пока без последствий.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Весной-летом в парке проводят обработку от клещей, которые в летний период настоящая напасть: клещевой энцефалит, боррелиоз тут встречаются чаще, чем хотелось бы. Поэтому парковые тропы - безопасная альтернатива для тех, кто любит лесные прогулки.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Вдоль тропинок встречаются разнообразные натюрморты: цветочный мир здесь разнообразен, грибов тоже хватает – маслята преимущественно, на прогулке можно насобирать лукошко к ужину. Если вдруг, кто забыл – это все еще самый центр города - не окраина

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Зимой случаются и такие картины - глубокие, иногда по пояс, сугробы.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

А это первоснежье.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Раз уж речь зашла о снеге, заглянем на стадион…В районе мыса, выходим на асфальтовую дорожку, по которой добираемся до главной аллеи, а там уже сворачиваем к спортивному городку.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Зимой футбольное поле с искусственным покрытием превращается в каток - излюбленное горожанами место отдыха.

![Атомград - город, которого нет (много фото и текста) Атомград - город, которого нет (много фото и текста)]()

Ну как, ноги гудят от прогулки? Хватит, наверное. Да, я не показал вам фонтаны, аттракционы, зоосад, лодочную станцию (о ней, пожалуй в следующей части упомяну). Но в тех местах, обычно много народа, а мне хотелось показать вам уединенные уголки парка, потому что по моим наблюдения природа – барышня стеснительная, и редко показывает разные чудеса большому количеству свидетелей разом...

Сегодня на повестке – парк. Идем! Синяя линия на карте – наш маршрут.

Вход в парк – между двумя симметричными павилионами-пропилеями, к которым уже в 2000-х зачем-то приделали ворота. Они все равно не запираются, а если бы и запирались, то внутрь можно попасть массой других способов.

Войдем. Слева глориетта (дорическая колонада), с которой открывается вид на многофункциональный пустырь (раньше тут был цветочный партер).

Спустимся по одной из двух лестниц по бокам глориетты, на которых еще уцелели вазоны, вниз и посмотрим что же тут. Кстати, зимой одна лестница превращается в шикарную горку, на которой традиционно во время новогодних гуляний кто-нибудь нетрезвый себе что-нибудь да ломает, пытаясь скатиться, стоя на ногах.

Большую часть лета он выглядит как обыкновенный луг, усеянный различными цветами в соответствии с периодами цветения.

Но по разным поводам он может преображаться, например в площадку для выставки спутников, которые производятся на ИСС, и почему-то строительной техники.

Вот, кстати, ГЛОНАССы.

Или, например, здесь размещается цирк-шапито.

Поднимемся обратно и по главной аллее пойдем дальше или поедем

Главная аллея парка от входа пробегает примерно 500 метров: через площадь с фонтаном, ТКЗ (танцевально-концертного зала), кафетерия, открытой танцплощадки, медвежьих скульптур, зоосада и городка с аттракционами к еще одному фонтану. Дальше уже начинается лес, через который можно выйти к лодочной станции и яхт-клубу и по широкой дуге пойти вдоль берега озера, в итоге вернувшись ко входу. Главную аллею пересекает под прямым углом еще одна – длиной более километра. Она начинается в спортивном городке (комплекс разных стадионов, кортов, бассейна, спортивной школы и т.д. и т.п.) и проходит через весь парк до пляжа. Вот на нее мы и свернем (направо), предварительно бросив взгляд назад: от этого перекрестка открывается хороший вид на улицу Ленина. Здесь телеобъектив сжал перспективу – до гор на заднем плане около 10 км.

Лавочки вдоль аллеи расписаны учениками местной художки, группки которых летом часто можно встретить с мольбертами в парке или в Старом городе.

Небольшой подъем и еще один перекресток. Здесь проходит дорога, по которой от входа в парк по ул. Школьной, имея пропуск, можно проехать на автомобиле. Свернем по ней налево, тут есть одна чудная парковая достопримечательность – дятлы. Этих птиц в городе полно, а потому то тут, то там и в городе, и в парке можно наткнуться на их дупла, из которых в конце мая - начале июня постоянно доносится пронзительный писк птенцов. Но здесь дятлы устроили жилище на высоте менее двух метров, прямо на обочине дороги. Нынешним летом их только ленивый не рассматривал и не снимал. Достаточно постоять здесь минут 10, чтобы рассмотреть процесс кормления.

Позже птенцы подрастают и начинают выглядывать из дупла.

А потом и вовсе выпрыгивают из него. Почти каждый год мы с детьми находим в парке неумеющих летать птенчиков. Разок даже спасли одного от кота: поймали и посадили на дерево повыше, так он еще и клеваться пытался

Чтобы закрыть птичью тему, расскажу еще немного о местной орнитологии. Кроме дятлов в парке полно дроздов-рябинников и их гнезд. А потому тоже каждый год можно наблюдать вот такие сюжеты (с детьми ходим сюда как на просмотр передачи «В мире животных»):

Гнездо с уже осмелевшим птенцом…

…который в итоге шмякнулся на землю. Родители ему, кстати, и внизу червей таскали.

А это попытки научится летать:

Разбег

Отрыв от земли

Бумс

Ну и итог: ба-бу-шкаааа.

Вообще, различных видов птиц здесь много:

Снегири (частенько и летом околачиваются в городе)

Чечетки

Чечевицы

Свиристели

Соловьи. Кстати, и в городе их хватает: одним летом под нашими окнами пел соловей. Я сперва радовался, а потом он жутко надоел – песни свои заводил в полночь примерно и так и разливался трелями до 3-4 утра, а окна-то открытые…Правда через год под окно уже пищали дятлы, тогда я понял, что соловей это не так уж и плохо.

И прочая городская мелюзга: синицы разных видов, поползни, гаички, горихвостки, зяблики, воробти, щеглы, скворцы...Из крупных интересных птиц здесь встречаются цапли (покажу, когда буду рассказывать об озере), изредка совы, соколы, черные коршуны, которые летом постоянно кружат над озером, высматривая рыбу, тетеревятники и пр. Несколько раз на моих глазах хищные птицы нападали на голубей и в парке, и в городе. Из пушистых зверушек в парке много сусликов, немного бурундуков, и изредка заглядывают белки, совершая набеги на кормушки для птиц.

Но идем дальше. Вдоль одиноких скамеек и звезд…

И через некоторое время мы приходим к пляжу (он за деревьями ниже). Кстати, дома в районе перекрестка улиц Парковой и Советской армии, по сути, находятся на «первой береговой линии» - до озера и песка менее двухста метров, всего-то и делов: перейти через дорогу и маленький участок леса по асфальтовой дорожке.

Про сам пляж (а их несколько - в разных частях города) я расскажу подробнее в части, посвященной озеру. А пока немного прогуляемся вдоль него - до конца парковой зоны. Здесь, кстати, иногда по праздникам устраивают различные шоу с салютами.

Пляжный павильон, оставшийся с советских времен, правда претерпевший некоторый изменения в облике, которые, на мой взгляд, не пошли ему на пользу.

Такая лучистая погода здесь случается частенько, особенно зимой. При этом буквально в 300 метрах отсюда – в городе, даже и намека на туман нет.

Возле павильона повернем направо – на аллею, ведущую к дальней части пляжа. Это уже конец парка – за пляжем начинается дорога, по которой мы приехали в город.

Здесь находится ротонда, мимо которой летом снуют раздетые пляжники, создавая атмосферу советских черноморских курортов

Рядом с пляжем питьевые фонтанчики, из которых постоянно (7 дней в неделю, 24 часа в сутки) бьет вода во время сезона. Вид на ротонду с пляжа. Обратите внимание на взрыхленный песок – это в начале июня завезли свежий и вскопали.

Ну а мы пойдем обратно…

Если повезет, набежит туман, и мы прогуляемся по неизвестности.

Мимо призрачных бегунов.

Мимо бабушек, уходящих в вечность.

Опять перекресток. Куда же пойти?

Направо?

Нет. Тут совсем жутковато. Идем прямо, вдоль ограды парка.

А вот и солнце!

При первой возможности сворачиваем опять в парк – направо, и дальше пойдем по тропинкам, которых тут множество. По дороге посматриваем на разные местные причуды:

Вот снеговик, который прячется среди деревьев от солнца.