Итак, в разные годы монастырь становился прибежищем или тюрьмой для многих женщин. Мне стало интересно, я немного покопалась в этой теме.

Напишу только о нескольких персонажах.

В 14 веке монастырь предоставил убежище будущей

святой преподобной Анне Кашинской, скрывавшейся в Ладоге в период разорения татарами Твери.

Она была дочерью ростовского князя, в 1294 году стала супругой святого благоверного великого князя Михаила Ярославича Тверского. Когда читаешь, сколько ей пришлось перенести (много скорбей, как говорится в её житии), волосы на голове шевелятся от ужаса.

В 1294 году скончался ее отец. В 1296 году сгорел дотла великокняжеский терем со всем имуществом. Вскоре после этого сильно заболел молодой князь. Во младенчестве умерла старшая дочь.

В 1318 году благоверная княгиня потеряла супруга, он был зверски замучен в Орде по наущению князя Юрия Московского - в то время шла ожесточенная борьба за первенство между Московским и Тверским княжествами. В 1326 году её сын Димитрий Грозные Очи отомстил за отца - в Орде убил Юрия Московского, за что был казнен ханом.

Год спустя жители Твери перебили всех татар во главе с двоюродным братом этого хана.

После вся тверская земля была опустошена огнем и мечом, жители истреблены или угнаны в плен. Такого погрома Тверское княжество не испытывало никогда.

Уже после ее смерти, в 1339 года в Орде погибают ее второй сын и внук: им отрубили головы и тела их «разняли по суставам».

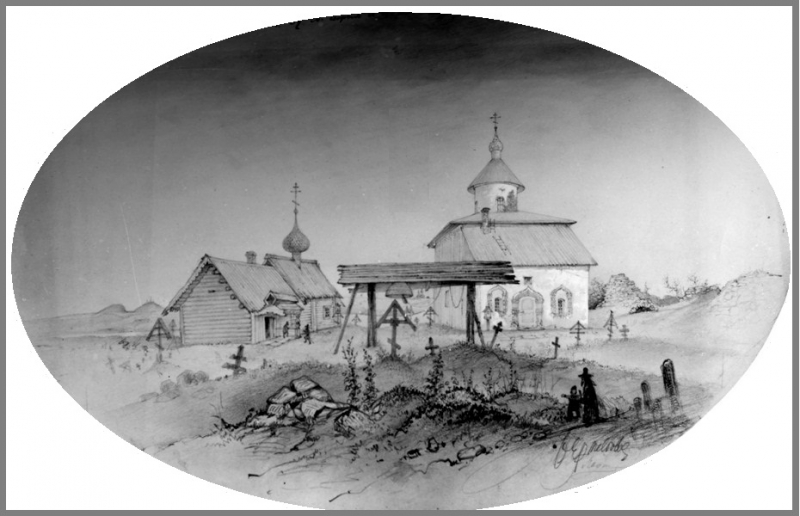

В 1327 году княгиня Анна вынуждено спасалась в Ладоге от нашествия татар на Тверь и ее приняла под свой покров Успенская обитель.

Её мощам приписывают разнообразные чудеса, но в эту тему я особенно не вникала.

На Соборе 1649 года было постановлено открыть ее мощи для всеобщего почитания и причислить благоверную княгиню Анну к лику святых. Состоялось торжественное перенесение ее мощей из деревянного Успенского собора в каменный Воскресенский. За всю историю Русской Церкви до наших дней ни одна святая не удостоилась столь блистательного и пышного торжества.

Иконы с ликом св. Княгини-инокини Анны Кашинской имеются в разных церквях и соборах.

Вот, например, в Гатчинском кафедральном соборе.

Интересно сюжет развивался дальше: 1677 году патриарх Иоаким поставил вопрос на Московском Соборе об упразднении ее почитания в связи с обострением старообрядческого раскола, использующего имя Анны Кашинской в своих целях.

Комиссия, созданная по распоряжению патриарха, обнаружила многочисленные расхождения между житиями святой и летописями. Но, главное: на иконе Анна Кашинская была изображена крестящейся двоеперстно! В те времена, когда старообрядцы были преданы анафеме, это был сильный аргумент в пользу деканонизации. Были быстро найдены и другие доказательства несвятости святой.

Её мощи с двоеперстным перстосложением («правая рука в завитии погнулася, а длань и персты прямо, а не благословляющи») закопали, могилу замуровали так, что от неё не осталось и следа.

Отмена канонизации случилась единственный раз за всю историю Русской Православной Церкви.

Церковь закрыли, приделы в её честь переименовали, а само её имя исключили из святцев. В 1678 году житие святой Анны было предано анамефе.

Лишь в 1908 году с личного согласия императора Николая II произошло вторичное ее прославление и установлено повсеместное празднование.

В том же году в городе Грозном в области Терского казачества возникла женская община в честь святой благоверной княгини Анны Кашинской.

Вот такие страсти бушевали.

В 1909 году был освящен храм во имя святой Анны Кашинской в Петербурге.

Храм этот мы, разумеется, видели на Сампсониевском проспекте, но историю его не знали.

Я только читала когда-то, что фасад был украшен майоликами, но к сожалению, декор утрачен безвозвратно. В советские времена в здании размещались мастерские изокомбината.

В 1994 г. весь комплекс вернули Церкви. В нем разместилось подворье Введено-Оятского женского монастыря.

В 1990х проводились реставрационные работы, были заново сооружены купола, после окончания реставрации возобновлены богослужения.

В 2009 г. храм отметил свое столетие, к этой круглой дате его еще раз отремонтировали, перекрасив из терракотового цвета в желтый, на мой взгляд, менее удачнный.

Вот я соорудила небольшой коллаж из четырех фото:

- эскиз собора 1906г (архитектор Аплаксин)

- построенный храм, 1909г

- фото 1990х

- современный вид после реставрации 2009г

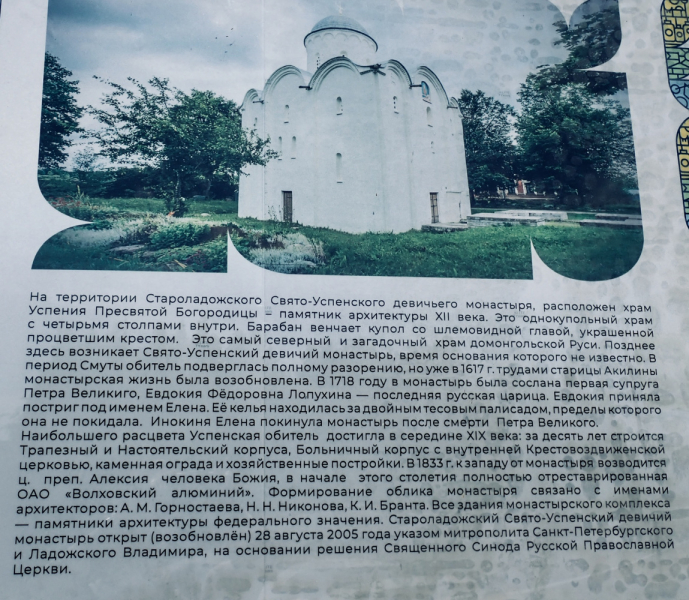

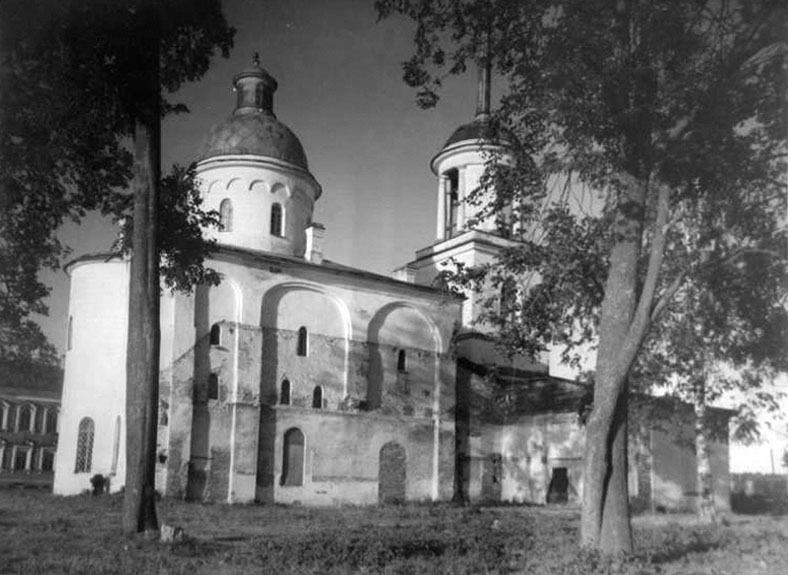

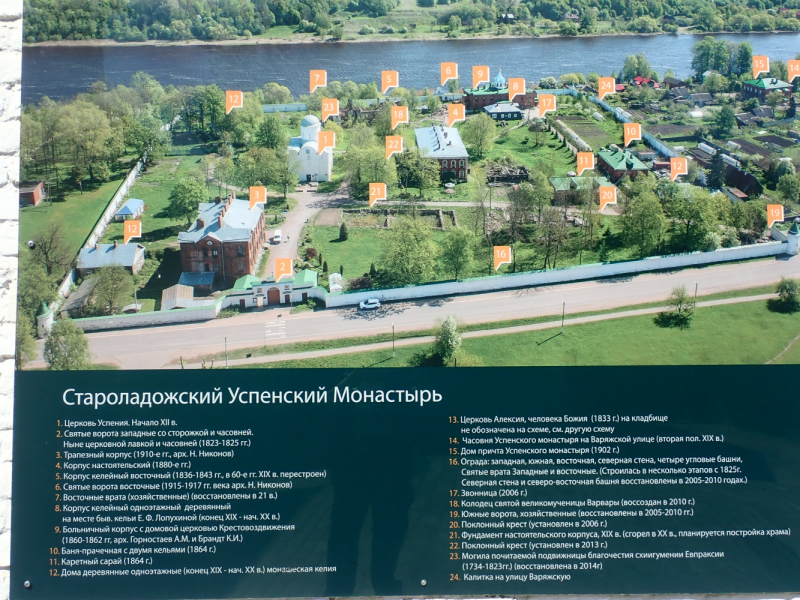

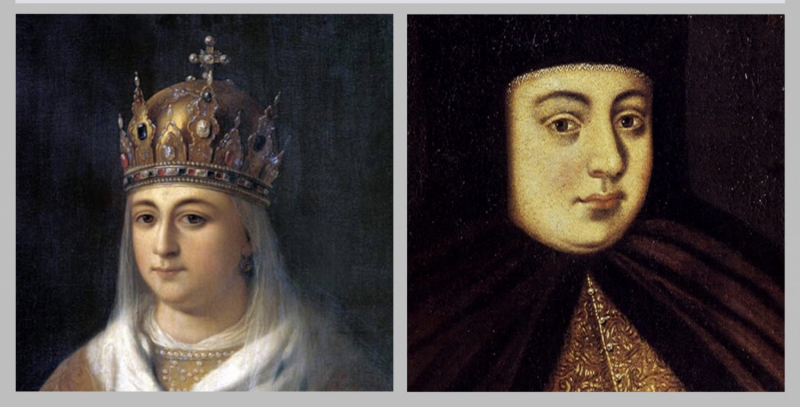

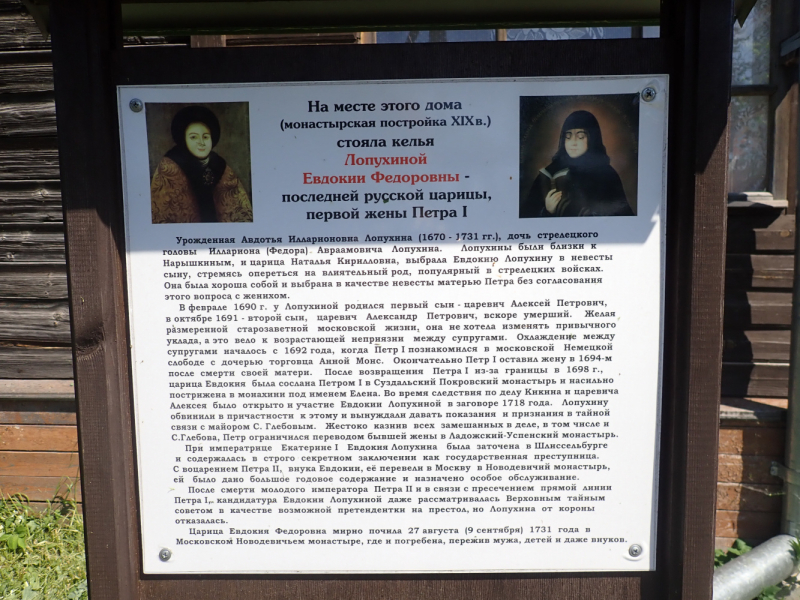

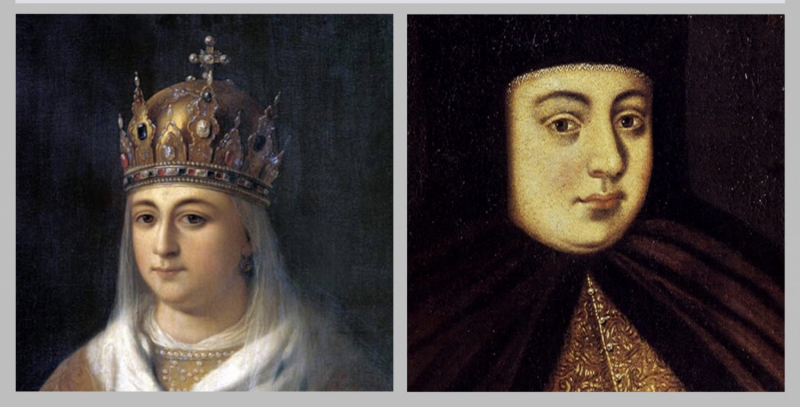

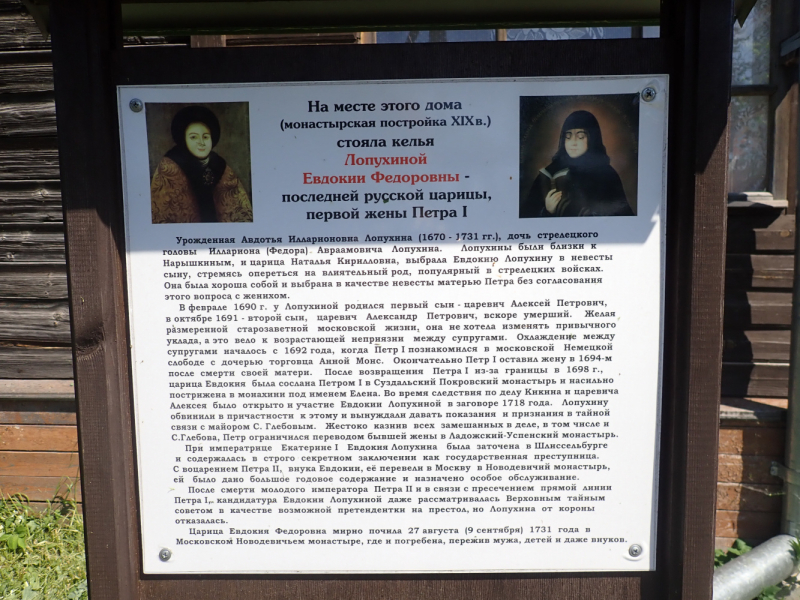

В 18в. (1718-1725) обитель была избрана для заточения опальной царицы

Евдокии Федоровны Лопухиной, первой жены Петра I, последней русской царицы (все последующие супруги русских императоров являлись иностранками), в иночестве Елены. В этом же году посадили в тюрьму Петропавловской крепости, затем казнили её брата, Абрама Федоровича Лопухина (проходил по делу царевича Алексея). Карьра её отца после попадания дочери в немилость к государю, тоже резко оборвалась, он был сослан подальше от Москвы, но по крайней мере, жизни его не лишили.

В монастыре во время её пребывания были введены небывалые строгости: постоянно дежурил военный караул, на территорию запрещался вход прихожанам, был запрещен вход прихожан и приостановлено пострижение новых послушниц.

От внешнего мира святую обитель, ставшую тюрьмой для отвергнутой, оградили двойным тесовым палисадом.

В память о царице-инокине в монастыре остались липы, посаженные рукой самой царицы.

После смерти Петра Великого в 1725 году, по приказу императрицы Екатерины I Евдокию Лопухину заточили в Шлиссельбургской крепости, где её держали как государственную преступницу. Екатерина I справедливо опасалась, что у первой жены Петра имеется гораздо больше прав на престол, чем у неё самой (Марты Скавронской).

Лишь с воцарением малолетнего императора Петра II в 1727 году Евдокия Лопухина была перевезена в Москву, где была окружена всевозможными почестями до самой её смерти в 1731 году. Все обвинительные документы были изъяты и уничтожены, а на её содержание было выделено значительное количество денег и особый двор.

Потерявшая отца, братьев, сына и возлюбленного, Евдокия проявила смирение и стоицизм, а последние ее слова были «Бог дал мне познать истинную цену величия и счастья земного».

Царица - инокиня

Вот фото одного из келейных домиков середины 19 века, на месте которого стояла келья, где проживала жила сосланная в Успенский монастырь Евдокия Лопухина.

Еще одна знаменитая узница этого монастыря —

Евдокия Ганнибал, первая жена прадеда Пушкина.

Евдокия Диопер, дочь грека, офицера галерного флота, была влюблена во флотского поручика, но в 1731г. её против воли выдали замуж за «арапа Петра Великого».

Евдокия изменила нелюбимому супругу и возможно, даже пыталась отравить его. Дело раскрылось. Ганнибал самолично с особой жестокостью бил и допрашивал супругу, а затем её заточили в Госпитальный двор, где она провела в крайней нужде пять лет, добывая пропитание милостыней. В 1736 году Абрам Петрович решил снова вступить во брак. Начался долгий бракоразводный процесс. Когда он шел уже 10 лет, Евдокия подала прошение в Консисторию, где признавала свою измену и просила развести её с мужем. Тяжба окончилась только в 1753 году. Евдокию Ганнибал признали виновной: «чтобы она впредь женою Ганнибала не называлась и в новое прелюбодеяние не впадала, под опасением наижесточайшаго наказания, а за прежнее свое согрешение принесла покаяние пред отцом духовным и строго исполняла эпитимию, какая ей будет наложена».

Её сослали в Староладожский Свято-Успенский монастырь, «дабы оная, пребывая в покаянии, приходила в церковь к повседневному молитвословию, келейнаго правила не оставляла и, по возможности, в монастырских послушаниях обращалась неленостно». В 1754 году, находясь в монастыре, она скончалась. Абрам Ганнибал отделался епитимьей и денежным штрафом. Его второй брак был признан законным.

Греческая красавица - инокиня

В царствование Николая I в обители были заточены некоторые родственницы декабристов.

Вот и всё, что я хотела поведать об Успенском монастыре. Но не о Старой Ладоге в целом. Рассказ о ней получается каким-то бесконечным.

Ручной, типа? Домашний питомец...

Ручной, типа? Домашний питомец...