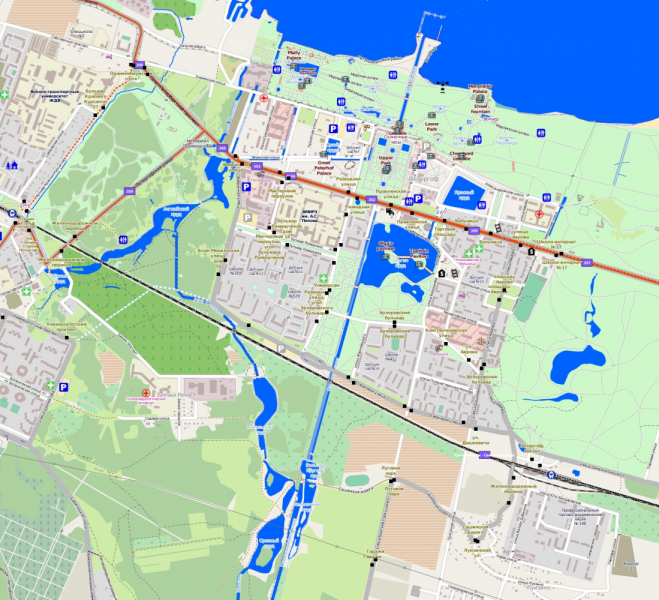

Сосновый БорДля не местных читателей: Сосновый Бор - это такой город в Ленобласти, в 80 км к юго-западу от Санкт-Петербурга на берегу Финского залива, в 100 км от российско-эстонской границы и в 240 км от границы с Финляндией.

Раньше мы в нём не бывали, решили заполнить эту лакуну.

До недавнего времени мы и знать-то ничего не знали об этом городе, кроме того, что в нём расположена крупнейшая в России атомная электростанция. Нас это близкое соседство абсолютно не радовало, особенно после аварии на Чернобыльской АЭС. Не то, чтобы мы об этом много думали, но время от времени до нас доходили какие-то слухи о неполадках на станции.

В годы перестройки мы узнали о серьёзной аварии на ЛАЭС 1975 года, информация о которой долго была засекречена. Тогда Сосновый бор просто «светился» от радиации, повышенный радиационный фон был зарегистрирован и в Финляндии.

Инциденты меньшего масштаба происходят и сейчас, не реже чем раз в год, специалисты объясняют их главным образом изношенностью оборудования.

Уже несколько лет идёт процесс постепенного вывода из эксплуатации старых энергоблоков (по плану он закончится в 2025г.), выгрузка топлива и дезактивация - а это может растянуться на десятилетия.

Одновременно осуществляется строительство и запуск новых реакторов; первый начал работать в 2018г. и еще один - в марте нынешнего года.

Нравится-не нравится, но «мирный атом» обеспечивает более 55% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленобласти, так что просто воспринимаем как данность тот факт, что живём вблизи атомной станции.

Не хочу на этом подробнее останавливаться, но невозможно совсем не упомянуть ЛАЭС в рассказе о городе, который и возник-то непосредственно вокруг неё, в 1973 году.

До относительно недавнего времени (2013г.) для въезда в Сосновый бор были необходимы пропуска. Сейчас достаточно паспорта с гражданством РФ. Могут проверить на КПП, но выборочно, нас не остановили.

По дороге ничего особенно интересного нам не встретилось, мы только притормозили в одном месте из-за необычного вида Финского залива - он основательно зарос.

Итак. Сосновый Бор – самый молодой город Ленобласти, центр развития атомной энергетики и науки Северо-Запада.

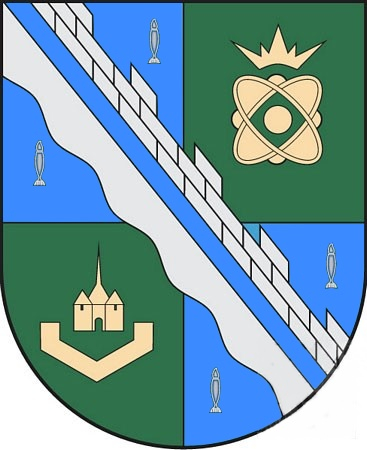

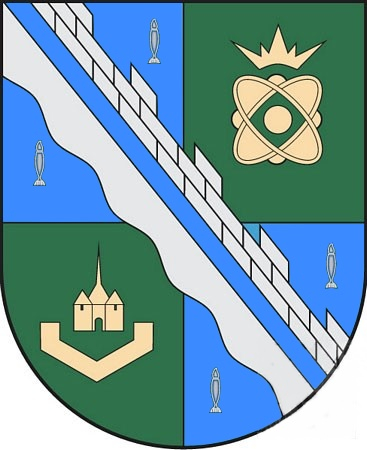

Герб Соснового Бора, принятый в 1996г. отражает определяющую роль атомной энергии в жизни города.

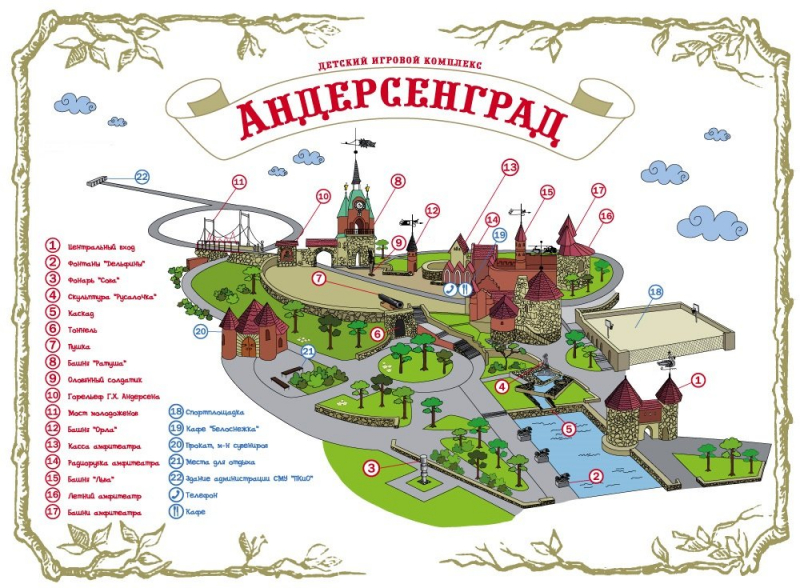

Причудливый замок-крепость в нижней зеленой четверти герба напоминает очертаниями знаменитый детский городок Андерсенград - одну из местных достопримечательностей.

Изображение зубчатой крепостной стены позаимствовано из герба Ижорского княжества, поскольку Сосновый Бор основан на древней Ижорской земле, которая с 12в. входила в состав Новгородской земли, а с 15в. – в состав Великого Московского княжества. Волнистая перевязь указывает на приграничное положение, вблизи Балтийских морских рубежей России. Рыба - понятно, она и есть рыба, с древних времён здесь был развит рыбный промысел.

Цвета герба символизируют мир, чистоту, экологизм, процветание и надежду.

Мы вовсе не планировали идти на экскурсию по ЛАЭС. Тем более, что «в связи с введенными ограничениями, связанными со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе, экскурсии временно не проводятся» (информация с сайта Росэнергоатома).

Хотели просто посмотреть на городок, прогуляться по местной экотропе, заглянуть в Андерсенград и парк Белые пески. Что и осуществили (насколько успешно - будет ясно из моего последующего рассказа).

Кратко об истории.

Для начала заглянем в глубину тысячелетий. Уже шесть тысяч лет назад здесь жили люди. После отступления ледника местность, бывшая некогда морским дном, оказалась прибрежными районами суши, на них поселились древние рыбаки и охотники. В Ленинградской области найдено немало неолитических стоянок. Но на южном берегу Финского залива их было обнаружено совсем немного. И в том числе - две стоянки раннего неолита на берегу Калищенского озера, открытые в 2004 и 2021 гг. На стоянках были найдены изделия из кварца и кремния, осколки керамики.

Славянские и финно-угорские поселения возникли в этих местах в 7-9 вв., среди них деревни Устье, Ручьи, Калище – земли будущего Соснового Бора. В прибрежных поселениях было развито в основном рыболовство.

Первым письменным свидетельством существования окрестных деревень являются новгородские Писцовые книги 1500 года. Местные земли принадлежали Новгородской республике, пока Иван III не присоединил Новгород к Московскому княжеству.

В 1581г. при Иване Грозном местные земли захватывают шведы, потом их ненадолго отвоёвывают при его сыне, Фёдоре Иоанновиче, затем снова они отходят шведам и только более века спустя, в 1703г. они входят в состав Санкт-Петербургской губернии. Первым губернатором вновь отвоеванной Ингерманландии Петр Первый назначил своего фаворита князя Меншикова.

Деревни, которые позднее войдут в состав Соснового Бора, были освобождены от шведов и достались российским дворянам: самому Меншикову, Голенищеву-Кутузову, Разумовскому.

Вот интересно, конечно, жили люди. Оказываясь то в одной стране, то в другой, никуда не перемещаясь. Любопытно, конечно, как это отражалось на их повседневной жизни.

В 19 веке Россия существенно расширила свои границы. В числе других в ее состав в 1809 году входит и Финляндия и этот регион перестаёт быть пограничным.

На какое-то время начинается мирная жизнь, развивается производство.

В конце 19-начале 20вв. местная Калищенская стеклянная фабрика становится одной из крупнейших в Европе.

В Устье с 1886 года до самой революции здесь работает мореходная школа, готовят штурманов каботажного плавания, лоцманов.

В раннюю советскую эпоху здесь были организованы несколько рыболовецких колхозов.

С 30‑х годов в деревне Ручьи существовала «рыбобаза», где от прибрежных колхозов принимали продукцию, охлаждали, солили, коптили салаку, кильку, отправляли в Ленинград судаков, лещей, треску, плотву.

После войны здесь был построен машиностроительный завод, а в 1958 рядом с ним появился поселок Сосновый Бор.

В 1966 г. началось строительство Ленинградской АЭС.

Наконец в 1973 году рабочий поселок Сосновый Бор получил статус города областного подчинения.

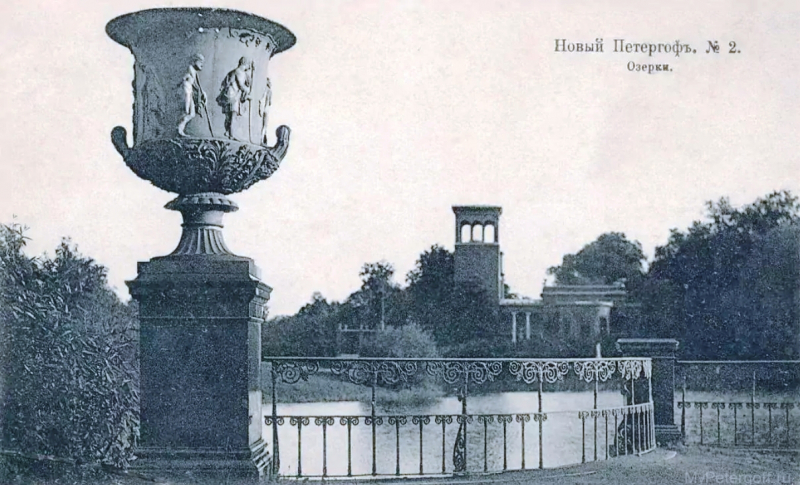

В конце того же года был введен в эксплуатацию 1-й энергоблок РБМК-1000 Ленинградской АЭС, а в 1981 г. ЛАЭС стала самой мощной АЭС (4 млн кВт·ч) в стране. И с тех пор жизнь города по большей части и определялась атомной энергетикой. Фото из интернета.

Первое впечатление: город уютный, и очень, просто очень зеленый. В цифрах это 190га природных парков.

Помимо парков, имеется 6,5 км песчаных пляжей.

Жилые кварталы расположены среди высоких сосен и местами прямо на белых песчаных дюнах.

В архитектурном плане всё предсказуемо скучно, но природа сильно украшает невыразительный городской пейзаж из стандартных пятиэтажек и высоток.

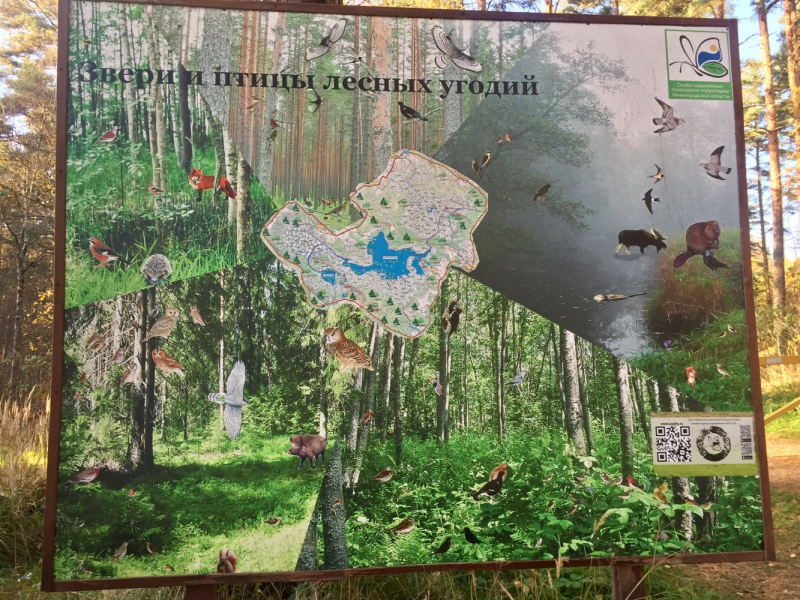

Начали мы с прогулки по экотропе.

Экологическая тропа к Калищенскому озеру

Тропа не длинная - 1,8 км (то есть 3,6 км туда-обратно).

Координаты входа на тропу: 59.90506 с. ш., 29.10743 в. д.

Приехали мы к этой точке, переглянулись и решили машину там не оставлять, предполагаемое место парковки выглядело как какой-то богом забытый медвежий угол и коме нас там не было ни души. Вернулись на трассу, припарковались на обочине, к началу тропы перешли через трубопровод по мостику.