"Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Аренда квартиры : Аренда квартиры или апартаментов в любом городе России, по хорошим ценам, на Суточно.ру

Отели : Поиск и бронирование отелей в городах России на Яндексе

Авиабилеты : Поиск дешевых авиабилетов между городами в России и из России за рубеж

Прокат авто : Аренда автомобиля в России, во всех крупных городах с гарантией

Ж/Д : Поиск и покупка билетов на Ж/Д поезда в России, от Калининграда до Владивостока

Автобусы : Покупка билетов на междугородний автобус в России, широкая сеть маршрутов по всем регионам

Экскурсии в России : Экскурсии, туры по России. Онлайн бронирование, большой выбор на любой вкус и кошелек

Отели : Поиск и бронирование отелей в городах России на Яндексе

Авиабилеты : Поиск дешевых авиабилетов между городами в России и из России за рубеж

Прокат авто : Аренда автомобиля в России, во всех крупных городах с гарантией

Ж/Д : Поиск и покупка билетов на Ж/Д поезда в России, от Калининграда до Владивостока

Автобусы : Покупка билетов на междугородний автобус в России, широкая сеть маршрутов по всем регионам

Экскурсии в России : Экскурсии, туры по России. Онлайн бронирование, большой выбор на любой вкус и кошелек

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #101

Спасибо за подробный отчет.

Про Верхтурье. Нечасто про него можно найти отчеты. Я побывал там в 2005 году, я еще в то время жил в Тюмени, и многие тогда и сейчас не знают какая красота совсем близко находится в этом селе.

Жаль, что вы еще не побывали в Соликамске и в Чердыне - тоже есть что посмотреть.

По поводу гостиницы "Большой Урал" в Екатеринбурге - как вы обошли внимание отель "Центральный", который был построен раньше - в 20 годах 20 века и считался в то время и позже самой престижной гостиницей. В ней останавливалось тоже большое число знаменитостей, в частности, нас с женой как-то поселили в 3-х комнатный люкс, где жил Фидель Кастро. Люкс был хорош, но сколько я не собирал информацию, не смог найти фактического подтверждения этому, как и тому, что Фидель Кастро проживал в "Большом Урале". Похоже это "городские легенды".

Про Верхтурье. Нечасто про него можно найти отчеты. Я побывал там в 2005 году, я еще в то время жил в Тюмени, и многие тогда и сейчас не знают какая красота совсем близко находится в этом селе.

Жаль, что вы еще не побывали в Соликамске и в Чердыне - тоже есть что посмотреть.

По поводу гостиницы "Большой Урал" в Екатеринбурге - как вы обошли внимание отель "Центральный", который был построен раньше - в 20 годах 20 века и считался в то время и позже самой престижной гостиницей. В ней останавливалось тоже большое число знаменитостей, в частности, нас с женой как-то поселили в 3-х комнатный люкс, где жил Фидель Кастро. Люкс был хорош, но сколько я не собирал информацию, не смог найти фактического подтверждения этому, как и тому, что Фидель Кастро проживал в "Большом Урале". Похоже это "городские легенды".

- Uvex

- активный участник

- Сообщения: 737

- Регистрация: 21.11.2008

- Город: Буэнос-Айрес

- Благодарил (а): 49 раз.

- Поблагодарили: 79 раз.

- Возраст: 53

- Страны: 70

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #102

Uvex писал(а) 30 сен 2024, 23:04:Жаль, что вы еще не побывали в Соликамске и в Чердыне - тоже есть что посмотреть.

Мне тоже жаль, тем более что я так часто "ходил" (на карте) по ним, что уже прекрасно представляю, что там можно увидеть...

Фактически о Соликамске и Верхтурье я узнал почти одновременно, и они оба были "претендентами" на мои поездки. Пока Верхтурье "победило"...

Uvex писал(а) 30 сен 2024, 23:04:как вы обошли внимание отель "Центральный"

Ну как обошёл... Напротив, я столько раз проходил мимо него:) Но архитектурно он меня совсем не привлёк, вот ни на сколько... Какой бы значимой в истории города он ни был, кто бы там ни останавливался (на самом деле, мне это абсолютно не важно), внешне это совершенно заурядное здание, мимо идёшь - глаз не на что "положить"...

Да и про "Большой Урал" я бы никогда не стал писать, если б сам там ни жил.

PS. Но "Центральный" мне всё же запомнился - тем, что когда я одним вечером (в очередной раз) проходил мимо него, в нём было задымление, всех вывели на улицу, пожарные понаехали... Слава богу, серьёзного пожара не произошло.

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 47390

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1225 раз.

- Поблагодарили: 10691 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 137

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #103

..........

Улица Розы Люксембург выходит на большую площадь, образованную её пересечением с улицей Куйбышева, где "встретились" сразу несколько эпох. С одной стороны высится огромное современное здание из "голубого стела", в котором, в частности, находится явно пафосная гостиница "Онегин":

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

А рядом стоит не уступающий ей в монументализме (вот уж встреча Годзиллы и Конга:)) ... ещё один "монстр":

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

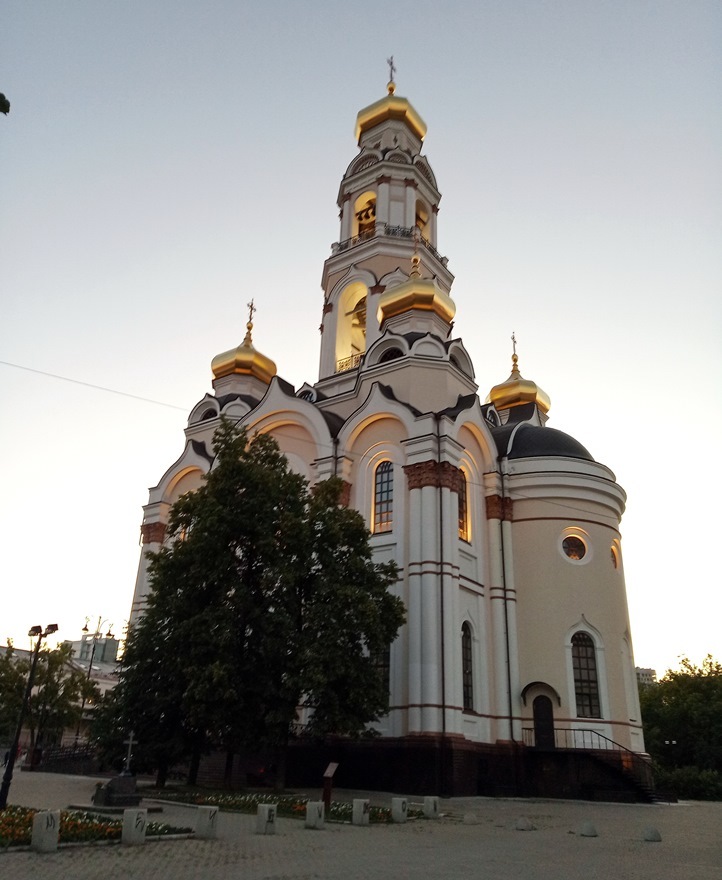

С другой стороны улицы Куйбышева расположен Свято-Троицкий собор, возведённый в 19 веке, причём изначально он строился как молельный дом старообрядцев, а после того как глава екатеринбургской старообрядческой общины купец Я. М. Рязанов и некоторые его сторонники перешли в единоверие, церковь была расширена и освящена как Свято-Троицкая.

В советские времена храм уцелел, хотя и сильно пострадал (в разные годы в нём находились кинотеатр, ткацкая фабрика, мастерские по пошиву шинелей и клуб ДК Автомобилистов), а в самом конце 20 столетия был отреставрирован и открыт вновь в ранге кафедрального собора Екатеринбурга и всей Екатеринбургской епархии.

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Напротив него бросается в глаза большое и "цветастое" здание Сандуновских бань - "Сандуны Урал", являющиеся филиалом одноимённых московских бань. Несмотря на свой колоритный "дореволюционный" облик, здание было построено совсем недавно - в 2018 году на месте бывшей городской бани "Бодрость". Но получилось, на мой взгляд, неплохо и вполне достоверно (искать переход на оживлённой улице, чтобы подойти к нему, я поленился, а потому фотографировал издали, "словив" при этом все провода):

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Улица Розы Люксембург выходит на большую площадь, образованную её пересечением с улицей Куйбышева, где "встретились" сразу несколько эпох. С одной стороны высится огромное современное здание из "голубого стела", в котором, в частности, находится явно пафосная гостиница "Онегин":

А рядом стоит не уступающий ей в монументализме (вот уж встреча Годзиллы и Конга:)) ... ещё один "монстр":

С другой стороны улицы Куйбышева расположен Свято-Троицкий собор, возведённый в 19 веке, причём изначально он строился как молельный дом старообрядцев, а после того как глава екатеринбургской старообрядческой общины купец Я. М. Рязанов и некоторые его сторонники перешли в единоверие, церковь была расширена и освящена как Свято-Троицкая.

В советские времена храм уцелел, хотя и сильно пострадал (в разные годы в нём находились кинотеатр, ткацкая фабрика, мастерские по пошиву шинелей и клуб ДК Автомобилистов), а в самом конце 20 столетия был отреставрирован и открыт вновь в ранге кафедрального собора Екатеринбурга и всей Екатеринбургской епархии.

Напротив него бросается в глаза большое и "цветастое" здание Сандуновских бань - "Сандуны Урал", являющиеся филиалом одноимённых московских бань. Несмотря на свой колоритный "дореволюционный" облик, здание было построено совсем недавно - в 2018 году на месте бывшей городской бани "Бодрость". Но получилось, на мой взгляд, неплохо и вполне достоверно (искать переход на оживлённой улице, чтобы подойти к нему, я поленился, а потому фотографировал издали, "словив" при этом все провода):

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 47390

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1225 раз.

- Поблагодарили: 10691 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 137

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #104

* * * * * * * * * *

Дальше начинается вполне интересная каменная (включая кирпичную) архитектура. Ещё дальше по "Розочке" (как во многих городах ласково называют растиражированные по всему СССР улицы Розы Люксембург) находится одно из красивейших зданий Екатеринбурга (а некоторые утверждают, что и вовсе самое - без всяких "из") - Усадьба Железнова, построенная в псевдорусском стиле в 1890-х годах "мэтром" русской архитектуры Александром Бонавентуровичем Турчевичем, которого я уже упоминал в этом рассказе как автора Крестовоздвиженского собора в Верхотурье и многократно - в "пермском" рассказе. Кто именно был первым владельцем усадьбы, неизвестно, поэтому она названа по имени купца Алексея Анфиногеновича Железнова, который поселился в ней со своей семьёй в начале 20 столетия.

Архитектурно усадебный корпус абсолютно не симметричный и с разных сторон выглядит по-разному: с улицы Розы Люксембург он кажется фрагментом кремлёвских сооружений (поэтому его иногда называют "маленьким кремлём") - в основном, благодаря расположенной посреди фасада гранёной башне с высоким шпилем и торцу углового флигеля, создающего эффект ещё одной - уже квадратной - башни, а с поперечной улицы Народной Воли представляется то ли русским теремом, то ли богатым купеческим особняком. Ну а кирпичные детали, создающие подобие деревянной резьбы, выступающее вперёд "русское крыльцо" в "кремлёвской" башне и "ушки", напоминающие округлённые кокошники на ней же делают его совсем ни на что не похожим.

И с другой стороны:

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 47390

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1225 раз.

- Поблагодарили: 10691 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 137

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #105

Историческая каменная застройка продолжается, но она не слишком выразительная, да ещё "спрятана" за пышной (дождливым получился нынешний июнь на Урале!) листвой растущих вдоль улицы деревьев. Вот только - совсем "мимоходом" - Дом врача Василия Михайловича Онуфриева 1912 года, пристроенный, кстати сказать, к зданию городского родильного дома, который Василий Михайлович возглавлял на протяжении 26 лет и сделал его лучшим в Пермской губернии.

Мы сворачиваем на улицу Декабристов (до революции - Александровский проспект), которая почти сразу выводит на Царский мост через реку Исеть. Такое имя он получил оттого, что был возведён - тогда ещё деревянным - по случаю приезда в Екатеринбург в 1824 году императора Александра I (вторым названием моста было Александровский). После этого он несколько раз перестраивался, но каждый раз вновь из дерева, а каменным стал только в 1889-1890 годах.

К сожалению, столь ценная достопримечательность (а, повторюсь, в Екатеринбурге таковых "раз-два и обчёлся", а потому каждая должна быть "на вес золота") ныне находится в абсолютно не "смотрибельном" состоянии: берега реки к югу от неё совершенно не благоустроены и представляют собой сплошные заросли, да и к северу не намного лучше, хотя там сейчас затеяли какое-то строительство, которое, бог даст, приведёт к образованию ухоженных набережных, откуда откроется красивый вид на Царский мост. А пока ...

Фрагмент красивой старинной застройки сохранился на улица Чапаева (ранее - Архиерейской). Здесь, прежде всего, выделяются усадьбы братьев-купцов Ошурковых середины 19 века и чуть более ранняя - Петра Феофановича Давыдова (родственника тех же Ошурковых), оперного тенора и предпринимателя. Главные дома обеих, выходящие на "красную линию" улицы - двухэтажные с мезонином, но заметно различаются между собой (ошурковский - "чистый" классицизм, а давыдовский - с изрядной долей эклектики):

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 47390

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1225 раз.

- Поблагодарили: 10691 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 137

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #106

А рядом находятся очень любопытные сооружения:

Оказалось, что это не бывший рынок или торговые ряды, а ... автобусные гаражи-ангары свердловского треста "Автодвижение", построенные в середине 1920-х годов на месте бывших хозяйственных построек дореволюционной усадьбы.

Чуть дальше и на другой стороне улицы выделяется красивейший Дом усадьбы купца Михаила Михайловича Ошуркова (одного из трёх братьев хорошо известной в Екатеринбурге купеческой семьи, владевших Торговым домом "Братья Ошурковы"). Он был сооружён в середине 19 столетия и перестроен в 1880-х годах - возможно (но точно не доказано), по проекту всё того же Ю. О. Дютеля.

Впереди виден дом с "часовой башней" - это современный новодел, построенный "под 19 век" рядом с тоже сильно "модернизированным" зданием бывшего духовного ведомства Екатеринбургской епархии:

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 47390

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1225 раз.

- Поблагодарили: 10691 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 137

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #107

savl1 писал(а) 29 сен 2024, 19:48:Для меня так и остаётся загадкой, когда именно и по какой причине Екатеринбург растерял свой исторический колорит и превратился во вполне заурядный в туристическом плане полупромышленный мегаполис. В 30-е годы? В 50-е? Или уже в новейшей истории? Признаться, я так и не докопался до истины, и даже Евгений Вадимович, будучи историком-краеведом, когда я напрямую спросил его об этом, не прояснил ситуацию досконально, дав уклончивый ответ. Да, некоторые горожане при спонтанном общении говорили, что это произошло уже в наше время, что виной тому - "замешанные" на больших деньгах новоделы 21 века, а в советский период новое строительство велось за счёт расширения города, не особо при этом "ломая через колено" исторический центр... Может, и так, хотя, честно говоря, мне в это верится с трудом. Конечно, сегодня офисно-торговые монстры из стекла, металла и бетона зачастую возводятся "бессмысленно и беспощадно", сметая порой всё, что им мешает, но чтобы вот так, в одночасье, уничтожить большую часть старинной застройки - это всё же перебор.

И опять на ум приходят параллели с Пермью, основание и становление которой проходило практически "в параллель" с Екатеринбургом. Когда и почему их пути разошлись столь сильно, что Пермь сохранила своё лицо и обаяние и осталась красивым и колоритным городом, историю которого можно не просто "пощупать" на каждой улице, но и полюбоваться ей, а "дореволюционный Екатеринбург" надо буквально отыскивать чуть ли ни "с фонариком"?

В общем, если у кого-то есть мысли на этот счёт, мне было бы интересно их услышать...

Ломать старый центр начали при ельцине, как раз в том месте, где ему построили музей - это район между улицами Челюскинцев - Маршала Жукова и городским прудом (улицы Февральской революции, 9-е Января и пр.). Этот район разломали в конце 70-х гг. И застроили в начале 80-х очень частично (здание Обл. Совета - "Белый дом", Драмтеатр, "обкомовские" 9-ти этажные дома). Пустыри стояли до конца 90-х. С начала "нулевых" застроили "сити" (Хаят, жилые новые дома, башня Исеть, ельцин-центр и пр.). Остатки старых домов, кстати, упорно доламывают до сих пор при любом удобном случае.

Что касается старого центра в районе "Арбата" и примыкающих улиц (типа Радищева, Хохрякова и пр.), то там ломали и жгли в "святые 90-е". Большинство жилых домов из красного кирпича построено на их месте (включая сам "Арбат" - Вайнера).

Но, если быть честным, то наша историческая дореволюционка очень специфична. В большинстве случаев это кирпичный цоколь (первый этаж) и деревянный (сруб) второй. При отсутствии должного ухода за цать лет это всё приходит в крайне стрёмное состояние. А после проведения ремонта очень редко кто желает такое занимать (я про арендаторов, кто бы мог оплачивать содержание здания).

На полноценные каменные здания это тоже распространяется - очень большой их процент как не отремонтированных, так и после ремонта у нас простаивает.

Хотя, это конечно, вряд ли может служить оправданием строить на месте снесённого убогие китайские безликие коробочки из стекла и бетона.

Ещё могу сказать, что дореволюционный Екатеринбург однозначно не был выдающимся в плане архитектуры городом (как и сейчас). Его главной архитектурной особенностью, с моей точки зрения - стал ген. план, который заложил ещё Де Геннин - это ось плотины и пруда, основная видовая узнаваемая доминанта с чёткой прямоугольной планировкой улиц, как у колониальных городов в латинской Америке. И в этом плане трудно что-то испортить, так по нему, по этому плану город (центр) и застраивают все 300 лет, даже точечной затройкой с 90-х гг. по наши дни.

По монументальной сталинке мы тоже "отдыхаем", в Челябинске и Магнитогорске, например, она гораздо интереснее.

Наша фишка центра была (и ещё остаётся) в сочетании дореволюционки, конструктивизма, позднего "сталинанса" и даже хрущёвско-брежневской застройки именно за счёт старого доброго ген. плана. За счёт него вытягивают и сейчас, и вытянут в будущем. Нам в этом плане, пос равнению с тем же Калининградом, очень повезло.

Дело не в том, какую дорогу мы выбираем, дело в том, что внутри нас, это заставляет нас выбирать дорогу (с)

-

Maghreb - активный участник

- Сообщения: 777

- Регистрация: 10.10.2010

- Город: Екатеринбург

- Благодарил (а): 88 раз.

- Поблагодарили: 59 раз.

- Возраст: 49

- Страны: 41

- Отчеты: 1

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #108

Maghreb, у меня в конечном счёте примерно такое видение и сложилось, но Вы его развили, уточнили и структурировали, так что теперь всё стало более-менее понятно.

А это слава богу:)

Целью моего рассказа было и есть показать, что первое всё же превалирует, если не количественно, то, по крайней мере, на эстетическом уровне:) И, как мне кажется (на самом деле рассказ уже полностью написан), мне это удалось:)

А Вам спасибо за интересный анализ!

Maghreb писал(а) 02 окт 2024, 14:56:По монументальной сталинке мы тоже "отдыхаем"

А это слава богу:)

Maghreb писал(а) 02 окт 2024, 14:56:Наша фишка центра была (и ещё остаётся) в сочетании дореволюционки, конструктивизма, позднего "сталинанса" и даже хрущёвско-брежневской застройки

Целью моего рассказа было и есть показать, что первое всё же превалирует, если не количественно, то, по крайней мере, на эстетическом уровне:) И, как мне кажется (на самом деле рассказ уже полностью написан), мне это удалось:)

А Вам спасибо за интересный анализ!

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 47390

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1225 раз.

- Поблагодарили: 10691 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 137

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #109

..........

Честно говоря, я только теперь по-настоящему понимаю, насколько "убивают" Екатеринбург "небоскрёбы" и прочие современные "монстры", "понатыканные" где ни попадя. Там-то они "на глазу" постоянно, поэтому и общая картина практически во всех местах показывается не очень "приглядной", а сейчас, разбирая фотографии, на большинстве из которых этих самых "динозавров" нет (я старался!), зато есть вполне себе красивые и колоритные старинные деревянные дома и каменные особняки, я вижу, что "другой", исторический, Екатеринбург всё же существует, и местами, если сузить угол зрения и не смотреть по сторонам, он не уступает даже столь хорошо сохранившимся "купеческим" городам, как Самара, Иркутск и Саратов. Проблема только в том, что там всё это наличествует целыми кварталами (или, в крайнем случае, "кластерами"), а здесь "штучно", и если где-то сохранились группа из 3-4 идущих сплошняком старых зданий, то это уже "ууууу, как круто!". Но то, что исторические достопримечательности, несмотря ни на что, в столице Урала имеются - несомненно.

Вот, кстати, как раз ещё один "монстр" за старинной застройкой проглядывает, и тут уже не увидеть его никак не возможно - это строящаяся Ледовая арена (завершение работ планируется на конец 2024 года). Искренне не знаю, как сейчас с хоккеем в Екатеринбурге, но с детства помню, что был такой свердловский "Автомобилист", который с завидным постоянством то вылетал из высшей лиги, то в неё возвращался ... с тем, чтобы в конце сезона вылететь снова:) В этом смысле челябинский "Трактор" был более "крепкой лошадкой" - "звёзд с неба" тоже не хватал, но на своём поле мог под настроение сделать кого угодно, хоть ЦСКА, хоть "Спартак"...

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Удачи тем, кто здесь будет выступать, сегодня хоккей всё равно уже не тот, а я иду дальше и прохожу мимо усадьбы купца Первушина середины 19 века, от которой сохранились "выстроенные" по "красной линии" улицы главный жилой дом с мезонином, примыкающий к нему одноэтажный флигель, а также ограда и ворота:

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

На углу улиц Декабристов и 8 Марта расположена домовая Преображенская часовня, возведённая в 1820 году при странноприимном доме при Ново-Тихвинском женском монастыре; сначала в нём селились паломники, а потом - монастырские священники. Часовня (как и дом-гостиница) пережила советскую эпоху и недавно была отреставрирована:

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Самому же монастырю, основанному в начале 19 столетия, повезло меньше: все его сооружения были перестроены до неузнаваемости, да и те к моменту возвращения монастыря верующим находились в ветхом состоянии - в частности, даже то немногое, что оставалось от Успенской церкви, пришлось разобрать и построить храм заново - его выступающая за пределы ограды апсида заметна издали (ближе я подходить не стал):

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

На улице 8 Марта, куда я свернул, ничего интересного нет, и даже здание Екатеринбургского цирка с уникальным двойным куполом - декоративный внешний служит несущим для "основного" внутреннего, который "подвешен" к наружному системой металлических тяг - находится на глобальной реконструкции и окружён строительными заборами и прочими "прелестями" большого ремонта...

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Напротив цирка стоит высокое здание с вывеской "Институт народного хозяйства" - оно было построено в середине 19 столетия для Екатеринбургского духовного училища (в котором, кстати говоря, учились изобретатель радио А. С. Попов и писатели Д. Н. Мамин-Сибиряк и П. П. Бажов), а свой нынешний облик в стиле сталинского ампира получило при реконструкции 1930-х годов.

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Станцию метро (точнее, один из её наземных вестибюлей) "Геологическая" я сфотографировал в качестве современной "инфраструктурной" достопримечательности; правда, сейчас в городе всего одна линия (и, похоже, в обозримом будущем новых не появится) с 9-ю действующими станциями. Для туристов она практической пользы не имеет, поскольку "огибает" исторический центр с западной стороны (максимум - это возможность доехать до главного железнодорожного вокзала или Северной автостанции, и то если удачно - а с территориально-туристической точки зрения как раз неудачно - поселиться вблизи одной из станций).

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Честно говоря, я только теперь по-настоящему понимаю, насколько "убивают" Екатеринбург "небоскрёбы" и прочие современные "монстры", "понатыканные" где ни попадя. Там-то они "на глазу" постоянно, поэтому и общая картина практически во всех местах показывается не очень "приглядной", а сейчас, разбирая фотографии, на большинстве из которых этих самых "динозавров" нет (я старался!), зато есть вполне себе красивые и колоритные старинные деревянные дома и каменные особняки, я вижу, что "другой", исторический, Екатеринбург всё же существует, и местами, если сузить угол зрения и не смотреть по сторонам, он не уступает даже столь хорошо сохранившимся "купеческим" городам, как Самара, Иркутск и Саратов. Проблема только в том, что там всё это наличествует целыми кварталами (или, в крайнем случае, "кластерами"), а здесь "штучно", и если где-то сохранились группа из 3-4 идущих сплошняком старых зданий, то это уже "ууууу, как круто!". Но то, что исторические достопримечательности, несмотря ни на что, в столице Урала имеются - несомненно.

Вот, кстати, как раз ещё один "монстр" за старинной застройкой проглядывает, и тут уже не увидеть его никак не возможно - это строящаяся Ледовая арена (завершение работ планируется на конец 2024 года). Искренне не знаю, как сейчас с хоккеем в Екатеринбурге, но с детства помню, что был такой свердловский "Автомобилист", который с завидным постоянством то вылетал из высшей лиги, то в неё возвращался ... с тем, чтобы в конце сезона вылететь снова:) В этом смысле челябинский "Трактор" был более "крепкой лошадкой" - "звёзд с неба" тоже не хватал, но на своём поле мог под настроение сделать кого угодно, хоть ЦСКА, хоть "Спартак"...

Удачи тем, кто здесь будет выступать, сегодня хоккей всё равно уже не тот, а я иду дальше и прохожу мимо усадьбы купца Первушина середины 19 века, от которой сохранились "выстроенные" по "красной линии" улицы главный жилой дом с мезонином, примыкающий к нему одноэтажный флигель, а также ограда и ворота:

На углу улиц Декабристов и 8 Марта расположена домовая Преображенская часовня, возведённая в 1820 году при странноприимном доме при Ново-Тихвинском женском монастыре; сначала в нём селились паломники, а потом - монастырские священники. Часовня (как и дом-гостиница) пережила советскую эпоху и недавно была отреставрирована:

Самому же монастырю, основанному в начале 19 столетия, повезло меньше: все его сооружения были перестроены до неузнаваемости, да и те к моменту возвращения монастыря верующим находились в ветхом состоянии - в частности, даже то немногое, что оставалось от Успенской церкви, пришлось разобрать и построить храм заново - его выступающая за пределы ограды апсида заметна издали (ближе я подходить не стал):

На улице 8 Марта, куда я свернул, ничего интересного нет, и даже здание Екатеринбургского цирка с уникальным двойным куполом - декоративный внешний служит несущим для "основного" внутреннего, который "подвешен" к наружному системой металлических тяг - находится на глобальной реконструкции и окружён строительными заборами и прочими "прелестями" большого ремонта...

Напротив цирка стоит высокое здание с вывеской "Институт народного хозяйства" - оно было построено в середине 19 столетия для Екатеринбургского духовного училища (в котором, кстати говоря, учились изобретатель радио А. С. Попов и писатели Д. Н. Мамин-Сибиряк и П. П. Бажов), а свой нынешний облик в стиле сталинского ампира получило при реконструкции 1930-х годов.

Станцию метро (точнее, один из её наземных вестибюлей) "Геологическая" я сфотографировал в качестве современной "инфраструктурной" достопримечательности; правда, сейчас в городе всего одна линия (и, похоже, в обозримом будущем новых не появится) с 9-ю действующими станциями. Для туристов она практической пользы не имеет, поскольку "огибает" исторический центр с западной стороны (максимум - это возможность доехать до главного железнодорожного вокзала или Северной автостанции, и то если удачно - а с территориально-туристической точки зрения как раз неудачно - поселиться вблизи одной из станций).

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 47390

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1225 раз.

- Поблагодарили: 10691 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 137

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #110

* * * * * * * * * *

Пройдя по неинтересной улице 8 Марта (это была чисто "процедурная" часть маршрута) до улицы Куйбышева и срезав путь по Дендрологическому парку (тоже ничего особенного, даром что название красивое), я выхожу к реке Исети, которая в этом месте представляет собой уголок относительно "дикой" природы:

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

На другом берегу возвышается и тоже виден почти отовсюду ещё один "уральский небоскрёб" - штаб-квартира "Русской медной компании" (РМК), владеющей несколькими десятками горнодобывающих и металлургических предприятий:

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

С левым (восточным) берегом Исети парк (до революции на его месте находилась Хлебная площадь) соединяется Сплавным мостом, который сохранил своё историческое название: южнее него Исеть была судоходной для малых судов, поэтому считалось, что отсюда начинался сплав по реке (хотя некоторые краеведы подвергают эту версию сомнению). При советской власти мост был перестроен, в 1980-х годах - ещё раз, после чего приобрёл чисто функциональный вид, но недавняя реконструкция сделала попытку превратить его в некое подобие "общественного пространства": снаружи мост был обшит досками, а посреди него установлены "барные" сиденья:

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

На выходе из парка (а раньше - на краю Хлебной площади) расположено краснокирпичное здание Земской школы постройки 1911 года, в котором до 1921 года находилась женская гимназия.

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Пройдя по неинтересной улице 8 Марта (это была чисто "процедурная" часть маршрута) до улицы Куйбышева и срезав путь по Дендрологическому парку (тоже ничего особенного, даром что название красивое), я выхожу к реке Исети, которая в этом месте представляет собой уголок относительно "дикой" природы:

На другом берегу возвышается и тоже виден почти отовсюду ещё один "уральский небоскрёб" - штаб-квартира "Русской медной компании" (РМК), владеющей несколькими десятками горнодобывающих и металлургических предприятий:

С левым (восточным) берегом Исети парк (до революции на его месте находилась Хлебная площадь) соединяется Сплавным мостом, который сохранил своё историческое название: южнее него Исеть была судоходной для малых судов, поэтому считалось, что отсюда начинался сплав по реке (хотя некоторые краеведы подвергают эту версию сомнению). При советской власти мост был перестроен, в 1980-х годах - ещё раз, после чего приобрёл чисто функциональный вид, но недавняя реконструкция сделала попытку превратить его в некое подобие "общественного пространства": снаружи мост был обшит досками, а посреди него установлены "барные" сиденья:

На выходе из парка (а раньше - на краю Хлебной площади) расположено краснокирпичное здание Земской школы постройки 1911 года, в котором до 1921 года находилась женская гимназия.

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 47390

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1225 раз.

- Поблагодарили: 10691 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 137

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #111

* * * * * * * * * *

А сейчас я хочу пригласить вас в один из самых живописных уголков Екатеринбурга: на набережную - теперь уже вполне благоустроенную - реки Исети между Сплавным и Каменным мостами. Здесь она проложена по обеим берегам, но мне более живописным показался левый (то есть по карте как раз правый - восточный), тем более что набережных с этой стороны несколько - ну или можно сказать, что она проходит на нескольких уровнях: непосредственно у воды, примерно посреди пологого "берегового" склона, а в кое-где - ещё и по самому его верху (например, аллея с длинным названием 280-летия Екатеринбургского образования). Здешний склон, конечно, не сравнится с волжскими кручами где-нибудь в Ульяновске или Нижнем Новгороде, где порой и захочешь спуститься к реке, но вспомнишь, что потом надо будет подниматься - и благополучно "проклянёшь" эту идею... Но всё же виды с разных ракурсов различаются, и при наличии времени и хорошей погоды имеет смысл пройти сначала по "нижней" набережной, а потом по одной из "верхних".

Прогулку мы начнём от Каменного моста и пройдём "сверху вниз" (как по течению реки, так и согласно карте):

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Панорамы в разные стороны вдоль реки находятся не в равных условиях: "вверх"-то получается хорошо, "по солнцу", а вот "вниз" - как раз наоборот, в контровом свете...

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

На фотографиях виды с "разновысотных" уровней не слишком отличаются друг от друга, хотя "на живой глаз" разница, хоть и небольшая, всё же чувствуется. На снимках же это выходит примерно так:

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

А сейчас я хочу пригласить вас в один из самых живописных уголков Екатеринбурга: на набережную - теперь уже вполне благоустроенную - реки Исети между Сплавным и Каменным мостами. Здесь она проложена по обеим берегам, но мне более живописным показался левый (то есть по карте как раз правый - восточный), тем более что набережных с этой стороны несколько - ну или можно сказать, что она проходит на нескольких уровнях: непосредственно у воды, примерно посреди пологого "берегового" склона, а в кое-где - ещё и по самому его верху (например, аллея с длинным названием 280-летия Екатеринбургского образования). Здешний склон, конечно, не сравнится с волжскими кручами где-нибудь в Ульяновске или Нижнем Новгороде, где порой и захочешь спуститься к реке, но вспомнишь, что потом надо будет подниматься - и благополучно "проклянёшь" эту идею... Но всё же виды с разных ракурсов различаются, и при наличии времени и хорошей погоды имеет смысл пройти сначала по "нижней" набережной, а потом по одной из "верхних".

Прогулку мы начнём от Каменного моста и пройдём "сверху вниз" (как по течению реки, так и согласно карте):

Панорамы в разные стороны вдоль реки находятся не в равных условиях: "вверх"-то получается хорошо, "по солнцу", а вот "вниз" - как раз наоборот, в контровом свете...

На фотографиях виды с "разновысотных" уровней не слишком отличаются друг от друга, хотя "на живой глаз" разница, хоть и небольшая, всё же чувствуется. На снимках же это выходит примерно так:

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 47390

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1225 раз.

- Поблагодарили: 10691 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 137

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #112

Кстати, на улице Горького, проходящей вдоль спуска к реке, расположен исторический комплекс первой Городской электростанции "Луч", построенной в 1894 году "Товариществом электрического освещения в Екатеринбурге А. Елтышев, инженер Н. Панфилов и Ко", основанным выходцами из купеческих семей Андреем Дмитриевичем Елтышевым и инженером-механиком Николаем Яковлевичем Панфиловым ("Лучём" она стала уже при Советах в 1922 году). Благодаря ей в городе появились первые электрические фонари вместо керосиновых, а в пасхальную ночь была устроена иллюминация на Богоявленском кафедральном соборе.

И, конечно же, опять "Высоцкий" "выглядывает", куда ж в Екатеринбурге без него:)

А это уже (мы снова на набережной) современный новодел, где находятся несколько рыбных ресторанов...

... возле которого можно увидеть ... назовём его универсальным спасительным словом "арт-объект" ... уголок, посвящённый "Битлз" (иногда его называют "Битловский дворик"). Кстати, граффити на кирпичной стене с портретами "ливерпульской четвёрки" в стиле так называемого аэрозольного пуантилизма (понятия не имею, что это, но звучит красиво!) создал британский уличный художник Джеймс Кокран (Джимми Си), а на открытии "дворика" присутствовал генеральный консул Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Екатеринбурге.

К сожалению, ни увидеть, ни полноценно сфотографировать "арт-объект" не удалось, поскольку рядом с ним монтировалась небольшая сцена - видимо, тут готовилось проведение какого-то мероприятия.

Рядом установлены "тематические" скамейки - "общая" "битловская" и по одной с именами каждого участника группы:

Чуть дальше между "средней" и "верхней" набережными расположен самый прикольный екатеринбургский "арт-объект" - "Памятник клавиатуре" в виде установленных прямо на газоне клавиш стандартной компьютерной клавиатуры, причём с соблюдением реальных пропорций в масштабе 30:1.

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 47390

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1225 раз.

- Поблагодарили: 10691 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 137

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #113

"Клавиатура" состоит из 104 бетонных клавиш весом от 100 до 500 килограмм, причём каждая из них одновременно является и "пристанищем утомлённого путника" - своего рода скамейкой (правда, с "ограниченными климатическими возможностями" - не в любую погоду приятно сидеть на бетонном "стульчике").

Но если имеется клавиатура, то должен быть и системный блок. И он есть: так прозвали расположенный поблизости старинный кирпичный особняк - Доходный дом купца Василия Ивановича Чувильдина, построенный примерно в 1900 году:

Особняк расположен на довольно крутом в этом месте склоне и имеет нетипичную форму параллелограмма, за что получил ещё одно прозвище - "косой дом". Возле него разбит сад, который из-за особенностей рельефа устроен террасами; он обнесён металлической оградой с декоративными воротами в виде куста роз:

Здесь уже другая "фоновая" доминанта - башня РМК:

Если пройти ещё дальше, можно выйти к Сплавному мосту и цирку...

... но тут я уже счёл, что представление о самой красивой екатеринбургской набережной я уже получил. Кстати, догадайтесь, как при наличии клавиатуры и "системного блока" (а где-то рядом ещё собираются поставить памятник модему) местные креативщики называют реку Исеть? Конечно, Айсетью (Исеть -> "I-сеть") :)

* * * * * * * * * *

Недалеко от реки в 1884 году был возведён католический костёл Святой Анны. После революции его закрыли, убранство разграбили, настоятеля расстреляли, а внутри открыли сначала библиотеку (во время войны здесь хранились эвакуированные из Ленинграда коллекции Эрмитажа), потом детский сад, а затем и вовсе автостанция. Однако здание худо-бедно держалось, но в начале 1960-х всё же было снесено.

В конце 20 века, когда снова стали отстраиваться разрушенные православные церкви, екатеринбургские католики обратились к властям с просьбой восстановить и костёл, и им даже "типа как" разрешили, но с "маленькой" оговоркой - за счёт самой общины, у которой в силу её малочисленности таких средств, разумеется, не оказалось (а Екатеринбург при этом лишился потенциальной достопримечательности, которая по прошествии времени рассматривалась бы как историческая...).

И всё-таки новый костёл был построен, причём почти там же, где стоял прежний снесённый храм - на месте бывшего хозяйственного строения (по другим источникам - конюшни). Правда, получился он совсем небольшим и затерялся в глубине высоченных новостроек, но ... он всё же есть! И даже, как пишут, своим внешним обликом во многом напоминает старый костёл.

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 47390

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1225 раз.

- Поблагодарили: 10691 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 137

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #114

Рядом стоят 2 похожих друг на друга кирпичных здания, одно побольше, другое поменьше - на вид явно дореволюционные, но почему-то про них ничего не пишут. Неужели новоделы?!

Несколько интересных - уже точно исторических - домов обнаружилось на улице Розы Люксембург, куда я снова вышел, но уже в другой её части. Сначала - маленький, но красивый, с готическими мотивами, Дом К. В. Лукина 1890-х годов. Сведений о его первом владельце не сохранились, поэтому дом назвали именем унтер-офицера Константина Лукина, который жил в нём в конце 19 - начале 20 столетий.

Деревянный Дом купца К. Г. Осокина постройки 1900 года выделяется красивым резным декором и считается одним из лучших образцов деревянного зодчества Екатеринбурга:

Небольшой каменный Дом купца Павла Петровича Суслова с элементами барокко, построенный в конце 19 века:

И "над ним", конечно, снова "Высоцкий" - давно не видели! :)

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 47390

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1225 раз.

- Поблагодарили: 10691 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 137

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #115

...

Ещё одна деревянная "жемчужинка" - усадебный дом потомственного камнереза Константина Ивановича Трапезникова, считавшегося одним из лучших мастеров своего времени (он, в частности, изготовил постамент для памятника Александру II, который стоял на Кафедральной площади), возведённый на рубеже 19 и 20 веков:

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Очередной шедевр деревянного зодчества (уже на соседней улице Белинского) - дом усадьбы мещанина Г. И. Елизарьева конца 19 столетия. "Попутно" он известен тем, что в нём жили инженеры ещё строящегося "Уралмаша" (тогда "Уралмашиностроя"), и среди них - будущий первый главный инженер завода Владимир Фёдорович Фидлер.

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Одна из "изюминок" дома - небольшой балкончик, расположенный прямо под центральным куполом:

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

На всех трёх куполах (кроме центрального, есть ещё два боковых) установлены флюгеры на мачтах с "кружевным" декором:

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

И мы снова выходим к "Высоцкому" - со стороны Торгового центра "Антей"...

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

... у входа в который стоит скульптура, изображающая молодых Владимира Семёновича и Марину Влади:

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Ещё одна деревянная "жемчужинка" - усадебный дом потомственного камнереза Константина Ивановича Трапезникова, считавшегося одним из лучших мастеров своего времени (он, в частности, изготовил постамент для памятника Александру II, который стоял на Кафедральной площади), возведённый на рубеже 19 и 20 веков:

Очередной шедевр деревянного зодчества (уже на соседней улице Белинского) - дом усадьбы мещанина Г. И. Елизарьева конца 19 столетия. "Попутно" он известен тем, что в нём жили инженеры ещё строящегося "Уралмаша" (тогда "Уралмашиностроя"), и среди них - будущий первый главный инженер завода Владимир Фёдорович Фидлер.

Одна из "изюминок" дома - небольшой балкончик, расположенный прямо под центральным куполом:

На всех трёх куполах (кроме центрального, есть ещё два боковых) установлены флюгеры на мачтах с "кружевным" декором:

И мы снова выходим к "Высоцкому" - со стороны Торгового центра "Антей"...

... у входа в который стоит скульптура, изображающая молодых Владимира Семёновича и Марину Влади:

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 47390

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1225 раз.

- Поблагодарили: 10691 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 137

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #116

savl1 писал(а) 03 окт 2024, 15:05:Рядом стоят 2 похожих друг на друга кирпичных здания, одно побольше, другое поменьше - на вид явно дореволюционные, но почему-то про них ничего не пишут. Неужели новоделы?!

Это консульства США и "прочих шведов", раньше включая чуть ли не Украину. Конец 90-х, начало "нулевых". Всё чётко, "по-крутому" - низкокачественный красный кирпич с последующими высолами. Четверть века назад это было у нас очень модно. У нас у цыган такого много осталось, что не снесли - они строили похоже в частном секторе.

Дело не в том, какую дорогу мы выбираем, дело в том, что внутри нас, это заставляет нас выбирать дорогу (с)

-

Maghreb - активный участник

- Сообщения: 777

- Регистрация: 10.10.2010

- Город: Екатеринбург

- Благодарил (а): 88 раз.

- Поблагодарили: 59 раз.

- Возраст: 49

- Страны: 41

- Отчеты: 1

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #117

Maghreb писал(а) 04 окт 2024, 09:05:Это консульства США и "прочих шведов

Это я знаю. Меня интересовала история самих зданий, и Вы тоже ответили

Maghreb писал(а) 04 окт 2024, 09:05: Конец 90-х, начало "нулевых"

Maghreb писал(а) 04 окт 2024, 09:05: низкокачественный красный кирпич с последующими высолами

Ну это надо быть большим специалистом, чтобы заметить и оценить. Я (и, уверен, 90% туристов) к ним не относятся. А стилистически вполне вписываются "в дух эпохи" (дореволюционной), и в этом смысле смотрятся неплохо, меня почти удалось "обмануть":)

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 47390

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1225 раз.

- Поблагодарили: 10691 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 137

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #118

* * * * * * * * * *

Теперь, прежде чем продолжить "городские прогулки", мы для разнообразия отправимся "на природу", благо далеко и долго ехать не надо - всего лишь несколько остановок на автобусе (маршрутке) или трамвае от центра. На северо-восточной окраине Екатеринбурга, недалеко от южного берега озера Шарташ, находятся так называемые Шарташские каменные палатки - выходящий на поверхность массив гранитных валунов - скал-останцов ("палаток", как говорят на Урале) живописной "матрацевидной" формы, возраст которых оценивается в 300 миллионов лет.

Остановка так и называется - "промахнуться" невозможно:

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Сразу за остановкой начинается изрядно "потрёпанная" (что, впрочем, только придаёт её дополнительный колорит) каменная лестница, ведущая к "палаткам", а перед ней установлен декоративно-символический "входной портал" в виде двух полусфер. На табличке рядом с ними написано: "Уникальному древнейшему природному памятнику "Каменные палатки", во имя его сохранения, с пожеланием каждому входящему благополучия и процветания".

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Ну а дальше просто "иди и смотри":

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Вот такие "оладушки":)

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Гряда, в общем-то, очень небольшая, обойти её со всех сторон - дело 15 минут, и то если "спотыкаться" о каждый выступ (но при желании "зависнуть" здесь можно и на полчаса, и на час - место "затягивает"):

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Теперь, прежде чем продолжить "городские прогулки", мы для разнообразия отправимся "на природу", благо далеко и долго ехать не надо - всего лишь несколько остановок на автобусе (маршрутке) или трамвае от центра. На северо-восточной окраине Екатеринбурга, недалеко от южного берега озера Шарташ, находятся так называемые Шарташские каменные палатки - выходящий на поверхность массив гранитных валунов - скал-останцов ("палаток", как говорят на Урале) живописной "матрацевидной" формы, возраст которых оценивается в 300 миллионов лет.

Остановка так и называется - "промахнуться" невозможно:

Сразу за остановкой начинается изрядно "потрёпанная" (что, впрочем, только придаёт её дополнительный колорит) каменная лестница, ведущая к "палаткам", а перед ней установлен декоративно-символический "входной портал" в виде двух полусфер. На табличке рядом с ними написано: "Уникальному древнейшему природному памятнику "Каменные палатки", во имя его сохранения, с пожеланием каждому входящему благополучия и процветания".

Ну а дальше просто "иди и смотри":

Вот такие "оладушки":)

Гряда, в общем-то, очень небольшая, обойти её со всех сторон - дело 15 минут, и то если "спотыкаться" о каждый выступ (но при желании "зависнуть" здесь можно и на полчаса, и на час - место "затягивает"):

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 47390

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1225 раз.

- Поблагодарили: 10691 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 137

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #119

...

За "палатками" (ещё чуть дальше в сторону от остановки) находится ещё один интереснейший, теперь уже рукотворный, "объект" - гранитный амфитеатр для пионерских сборов, сооружённый в 1960-х годах:

Но давайте "забудем" про пионеров и 60-е годы. На что похоже? Правильно, на самый настоящий римско-греческий одеон времён плюс-минус земной жизни Иисуса Христа:) Вот честно, увидь я такое в Италии, Греции или Турции - ни секунды не сомневался бы в этом, настолько атмосферно он выглядит (а я повидал изрядно самых что ни на есть аутентичных театров, амфитеатров и одеонов, так что сравнивать есть с чем):

"Вечный зритель" в амфитеатре, этакий "каменный гость", сидит здесь в любую погоду:

Я искренне получил здесь огромное удовольствие!

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 47390

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1225 раз.

- Поблагодарили: 10691 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 137

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #120

* * * * * * * * * *

Следующий, уже не столь длинный маршрут лежит к северу от "моей" гостиницы и начинается возле красивого (я не люблю монументальный "сталинско-советский неоклассицизм" но тут реально красиво!) учебного корпуса - одного из двух основных, а всего их 14 - Уральского федерального университета (бывшего Уральского государственного университета). Любопытно, что ВУЗ был основан ещё Лениным, но "своё" здание получил лишь в 1966 году, да и то не совсем "своё": оно строилось для треста "Свердловскуголь", потом (ещё не достроив) его передали Средне-Уральскому Совету народного хозяйства, и только в 1966 году, после упразднения Совнархозов, отдали университету.

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Сейчас Уральский федеральный университет носит имя Б. Н. Ельцина, но на фасаде здания сохранили прежнее название: "Уральский государственный университет им. А. М. Горького".

А теперь, свернув сразу за университетским корпусом на улицу Тургенева (бывшую Верхне-Вознесенскую), мы уходим вглубь екатеринбургских кварталов, где - как, впрочем, и во всём городе - изрядно перемешались история и современность, "дерево" и "камень".

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Деревянный дом семьи Маевых начала 20 века с богатым резным декором:

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

И чуть более ранний (конца 19 столетия) Дом владельца типографии купца А. Н. Судакова - он вообще почти весь, как паутиной, "оплетён" деревянными "кружевами":

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Следующий, уже не столь длинный маршрут лежит к северу от "моей" гостиницы и начинается возле красивого (я не люблю монументальный "сталинско-советский неоклассицизм" но тут реально красиво!) учебного корпуса - одного из двух основных, а всего их 14 - Уральского федерального университета (бывшего Уральского государственного университета). Любопытно, что ВУЗ был основан ещё Лениным, но "своё" здание получил лишь в 1966 году, да и то не совсем "своё": оно строилось для треста "Свердловскуголь", потом (ещё не достроив) его передали Средне-Уральскому Совету народного хозяйства, и только в 1966 году, после упразднения Совнархозов, отдали университету.

Сейчас Уральский федеральный университет носит имя Б. Н. Ельцина, но на фасаде здания сохранили прежнее название: "Уральский государственный университет им. А. М. Горького".

А теперь, свернув сразу за университетским корпусом на улицу Тургенева (бывшую Верхне-Вознесенскую), мы уходим вглубь екатеринбургских кварталов, где - как, впрочем, и во всём городе - изрядно перемешались история и современность, "дерево" и "камень".

Деревянный дом семьи Маевых начала 20 века с богатым резным декором:

И чуть более ранний (конца 19 столетия) Дом владельца типографии купца А. Н. Судакова - он вообще почти весь, как паутиной, "оплетён" деревянными "кружевами":

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 47390

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1225 раз.

- Поблагодарили: 10691 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 137

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #121

А на другой стороне в обычной квартире самого обычного дома работает частный Музей дома Романовых (желающие узнать, кем и почему он был создан, легко найдут соответствующую информацию):

На торце этого же дома размещено огромное панно (чуть было не написал дурацкое слово "мурал") с изображением Екатерины I, в честь которой, напомню, и были названы Екатеринбургский завод, Екатеринбургская крепость, а потом и сам город.

На соседней улице Тургенева выделяется бывший усадебный дом купца Ф. А. Михайлова 18 века:

А рядом с ним - оригинально декорированная кофейня "Скворечник":

Чуть дальше - ещё один прелестный деревянный "теремок" - построенный в 1896 году по проекту уже не раз упомянутого ранее Ю. О. Дютеля Дом дворянки Е. О. Селивановой:

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 47390

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1225 раз.

- Поблагодарили: 10691 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 137

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #122

А башенки-то, оказывается, разные...

С этим домом связана любопытная история: в 1980-х он был частично отреставрирован силами студентов Свердловского архитектурного института, за что в качестве "награды" им отдали подвальный этаж, где разместился студенческий клуб: здесь, в частности, проходили репетиции знаменитой "перестроечной" группы "Наутилус Помпилиус" (её основатели Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий были студентами САИ).

..........

Улица Тургенева потихоньку поднимается вверх и в конце концов упирается в ограду Вознесенской церкви (потому и улица раньше называлась Верхне-Вознесенской), которая после сноса Екатерининского и Богоявленского соборов является старейшим из сохранившихся храмов города. Она была заложена в 1770 году - тогда ещё маленькой и деревянной, но уже в конце того же столетия перестроена в камне, а в течение 19 века неоднократно реконструировалась и расширялась, и сегодня, несмотря на все перипетии советской эпохи, мы видим её в дореволюционном облике (недаром церковь появлялась в кадрах многих советских исторических фильмов: "Угрюм-река", "Приваловские миллионы", "Цареубийца".

Вообще на Вознесенской горке (так называется холм, где стоит церковь) лучше многих прочих районов Екатеринбурга сохранилась застройка конца 18 и 19 столетий; другое дело, что далеко не вся она выглядит "смотрибельно", реально красивых зданий здесь мало, и одним из таковых (хотя стиль всё равно не "мой", поэтому я сделал лишь пару символических снимков) можно назвать Усадьбу Харитонова-Расторгуева, которая создавалась с 1794 до 1824 года (с другой стороны расположен огромный - площадью раз в 20 больше, чем территория Вознесенской церкви - усадебный парк с большим прудом):

Как раз напротив неё находится "Храм на крови" (официальное название - Храм-памятник на Крови во имя всех Святых, в земле Российской просиявших), возведённый в начале нашего века на месте дома Ипатьева, где содержались под арестом и были расстреляны император Николай II и его семья.

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 47390

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1225 раз.

- Поблагодарили: 10691 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 137

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #123

Ну, что сказать ... нет, пожалуй, воздержусь, ничего не скажу, как говорится, здоровее буду... Конечно, упокой с миром, Господи, души всех убиенных на этом месте, но не "принимаю" я такие храмы, и я имею в виду не "общественно-политический" контекст, а, условно говоря", "памятно-архитектурный". Как вы думаете, что сказал бы, к примеру, Серафим Саровский, если б ему предложили после смерти возвести над его будущей могилой громадный мраморный мавзолей? Вот то-то и оно...

После того как я увидел храм снаружи, заходить в него мне совсем расхотелось (если раньше где-то внутри и была такая идея, то она моментально испарилась), так что возле него я не задержался.

Рядом стоит не менее монументальное и не менее помпезное здание, в котором находится всего понемногу: от Выставочного центра до музея Царской семьи и Никольской церкви:

Но нет, уходим, уходим, уходим ... на обычные улицы обычного Екатеринбурга.

Ренессансно-барочный особняк фабриканта и общественного деятеля Ивана Фомича Круковского 1911 года (на фото слева):

Дом второй половины 19 века, известный тем, что в нём с 1898 года находилось фотоателье известного в те времена фотографа Вениамина Леонтьевича Метенкова, которого иногда называют фотолетописцем Урала:

Почти сразу за ним на улице Первомайской (до 1919 года - Клубной; столь странное название объясняется тем, что в доме Екатеринбургского общественного собрания работал клуб) два разных здания выглядят единым, хоть и "разношёрстным", ансамблем благодаря соединяющей их проездной арке:

"Правое" кирпичное здание - Концертный зал Маклецкого, сооружённый в 1900 году всё тем же Юлием Осиповичем Дютелем и названный в честь управляющего местным отделением Сибирского банка Ильи Маклецкого, который выделил средства на его строительство (по слухам, он подарил его своей дочери Анне, бывшей оперной певицей). Благодаря особому подвесному деревянному потолку, работающему как резонатор, зал обладал - и обладает - уникальной акустикой, причём, как пишут, потолок потолком, но полностью её секрет не раскрыт до сих пор; более того, уже в наше время специальная комиссия, в которую вошли эксперты-звукоинженеры и звукорежиссёры, пришла к выводу, что по своим акустическим характеристикам Концертный зал Маклецкого (а он остаётся таковым и сейчас) является лучшим в России!

А "левое" здание, где сейчас находится Музыкально-драматический театр, более известно как Дом культуры имени А. М. Горького, который несколько раз основательно реконструировался, а изначально - до революции - являлся обычным каменным особняком, но в 1927-1928 году его капитально перестроили в стиле конструктивизма и превратили в Клуб пищевиков. После войны - новая реконструкция и новый облик - уже неоклассический: именно тогда первый этаж был рустован (облицован крупными камнями в форме пирамидок), а многие окна оказались заложенными: на главном фасаде, выходящем на Первомайскую, вообще не осталось ни единого проёма (и потому дом немного напоминает вагон бронепоезда:)), а вместо них устроены округлые ниши с установленными в них декоративными фонарями на столбике-ножке, "покрытые" сверху треугольными фронтонами:

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 47390

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1225 раз.

- Поблагодарили: 10691 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 137

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #124

* * * * * * * * * *

Одно из самых живописных мест Екатеринбурга - Литературный квартал, расположенный юго-западнее "Храма на Крови". Он был создан в 1980 году как комплекс, состоящий из литературно-мемориальных музеев Д. Н. Мамина-Сибиряка и П. П. Бажова под единым названием "Объединенный музей писателей Урала", но со временем расширился, разросся, перерос рамки отдельных домов и буквально "вышел на улицу", фактически превратившись в музейное пространство под открытым небом, и получив новое "народное" имя Литературного квартала. К сожалению, я попал на самый разгар его реконструкции, и показать его "в лучшем свете" я не смогу, но, как говорится (хотя сам я терпеть не могу эту фразу), сделаю всё возможное:)

Начну я с очередного деревянного (точнее, полукаменного: бревенчатый второй этаж на каменном первом) "теремка" 19 века с резными наличниками и несимметричной угловой башенкой, который принадлежал Марии Якимовне Алексеевой - первой супруге писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка: сам Дмитрий Наркисович жил в нём с 1880 до 1883 года, и именно здесь были написаны знаменитые "Приваловские миллионы".

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Сегодня в "теремке" работает музей "Литературная жизнь Урала XIX века", в основном, естественно, посвящённый творчеству Мамина-Сибиряка; в нескольких комнатах воссоздана характерная для конца 19 - начала 20 веков обстановка, а одним из самых необычных экспонатов является портрет Л. Н. Толстова, в чьём образе зашифрована 13-я глава Крейцеровой сонаты, которая была запрещена царской цензурой. Здесь можно увидеть и точную копию рояля производства фирмы "Беккер", на котором играла хозяйка дома. В общем, "музейные" люди найдут здесь для себя много интересного:)

Кстати, этот участок улицы Толмачёва, прилегающий к "Храму на Крови", недавно переименовали в улицу Царскую (опять же, это хорошо, но я бы предпочёл, чтобы вместо такой "показной" акции вернули исторические названия хотя бы нескольких центральным улицам).

Следом за Домом М. Я. Алексеевой (впрочем, здесь всё расположено довольно "кучно") находится Камерный театр - это новодел конца прошлого века, но новодел оооочень атмосферный:

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Чуть в стороне, на краю сквера, который тоже - вот ведь совпадение!:) - называется Литературным, стоит деревянный на каменном цоколе усадебный дом горного техника, преподавателя Уральского горного училища Павла Михайловича Утякова, возведённый в конце 1900-х годов:

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

"Дворовая" часть дома выделяется огромными - буквально от пола до потолка - окнами, от чего она выглядит как большая застеклённая терраса (некоторые источники пишут, что это было первое в городе здание с такими окнами):

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Во дворе находится скульптура (она видна на последнем снимке) под названием: "Сталевар читает газету". Выглядит она рядом с дореволюционным особняком немного странно, но если знать её предысторию, многое проясняется: в 1980-х годах она появилась в фойе нового здания издательства "Уральский рабочий, и тут всё более-менее связано на ассоциативном уровне: "издательство-газета" и "Екатеринбург-металлургия-сталевар". А когда в 2015 году в Доме Утякова открылся Дом журналиста, издательство - как мне кажется, с большим удовольствием - передало ему скульптуру.

Этот дом считался летним (можно сказать, "дачным"), а жил П. М. Утяков в расположенной через дорогу усадьбе, которую приобрёл в конце 19 века и перестроил главный дом в "кирпичном стиле" с элементами эклектики:

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Одно из самых живописных мест Екатеринбурга - Литературный квартал, расположенный юго-западнее "Храма на Крови". Он был создан в 1980 году как комплекс, состоящий из литературно-мемориальных музеев Д. Н. Мамина-Сибиряка и П. П. Бажова под единым названием "Объединенный музей писателей Урала", но со временем расширился, разросся, перерос рамки отдельных домов и буквально "вышел на улицу", фактически превратившись в музейное пространство под открытым небом, и получив новое "народное" имя Литературного квартала. К сожалению, я попал на самый разгар его реконструкции, и показать его "в лучшем свете" я не смогу, но, как говорится (хотя сам я терпеть не могу эту фразу), сделаю всё возможное:)

Начну я с очередного деревянного (точнее, полукаменного: бревенчатый второй этаж на каменном первом) "теремка" 19 века с резными наличниками и несимметричной угловой башенкой, который принадлежал Марии Якимовне Алексеевой - первой супруге писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка: сам Дмитрий Наркисович жил в нём с 1880 до 1883 года, и именно здесь были написаны знаменитые "Приваловские миллионы".

Сегодня в "теремке" работает музей "Литературная жизнь Урала XIX века", в основном, естественно, посвящённый творчеству Мамина-Сибиряка; в нескольких комнатах воссоздана характерная для конца 19 - начала 20 веков обстановка, а одним из самых необычных экспонатов является портрет Л. Н. Толстова, в чьём образе зашифрована 13-я глава Крейцеровой сонаты, которая была запрещена царской цензурой. Здесь можно увидеть и точную копию рояля производства фирмы "Беккер", на котором играла хозяйка дома. В общем, "музейные" люди найдут здесь для себя много интересного:)

Кстати, этот участок улицы Толмачёва, прилегающий к "Храму на Крови", недавно переименовали в улицу Царскую (опять же, это хорошо, но я бы предпочёл, чтобы вместо такой "показной" акции вернули исторические названия хотя бы нескольких центральным улицам).

Следом за Домом М. Я. Алексеевой (впрочем, здесь всё расположено довольно "кучно") находится Камерный театр - это новодел конца прошлого века, но новодел оооочень атмосферный:

Чуть в стороне, на краю сквера, который тоже - вот ведь совпадение!:) - называется Литературным, стоит деревянный на каменном цоколе усадебный дом горного техника, преподавателя Уральского горного училища Павла Михайловича Утякова, возведённый в конце 1900-х годов:

"Дворовая" часть дома выделяется огромными - буквально от пола до потолка - окнами, от чего она выглядит как большая застеклённая терраса (некоторые источники пишут, что это было первое в городе здание с такими окнами):

Во дворе находится скульптура (она видна на последнем снимке) под названием: "Сталевар читает газету". Выглядит она рядом с дореволюционным особняком немного странно, но если знать её предысторию, многое проясняется: в 1980-х годах она появилась в фойе нового здания издательства "Уральский рабочий, и тут всё более-менее связано на ассоциативном уровне: "издательство-газета" и "Екатеринбург-металлургия-сталевар". А когда в 2015 году в Доме Утякова открылся Дом журналиста, издательство - как мне кажется, с большим удовольствием - передало ему скульптуру.

Этот дом считался летним (можно сказать, "дачным"), а жил П. М. Утяков в расположенной через дорогу усадьбе, которую приобрёл в конце 19 века и перестроил главный дом в "кирпичном стиле" с элементами эклектики:

-

savl1 - абсолютный путешественник

- Сообщения: 47390

- Регистрация: 02.11.2008

- Город: Москва

- Благодарил (а): 1225 раз.

- Поблагодарили: 10691 раз.

- Возраст: 63

- Страны: 33

- Отчеты: 137

- Пол: Мужской

Re: "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

Сообщение: #125

...

Но вернёмся в Литературный квартал и посмотрим чудесный "теремок" в стиле деревянного модерна, сооружённый в начале 1910-х годов. Правда, сегодня мы видим лишь его копию, поскольку изначально дом находился на соседней улице, но в 1970-х годах сильно пострадал от пожара и был разобран, а в 1993 году восстановлен по сохранившимся чертежам уже на новом месте - в Литературном квартале, после чего в нём открылся музей "Литературная жизнь Урала XX века" (где, в частности, рассказывается о пребывании на Урале А. П. Чехова, Б. Пастернака, А. Толстого, В. Маяковского, К. Бальмонта, А. Грина, а также демонстрируются тематические видеопрограммы, которые проецируются на 3 стены и пол, что создает эффект 3-D изображения).

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

!["Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург "Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург]()

Ну а дальше началась настоящая стройка (помните, я говорил, что квартал реконструируется), и все самые красивые виды, присмотренные заранее в инете, накрылись ... ну, вы понимаете чем... Сами-то дома мне удалось худо-бедно заснять - где-то издали с увеличением масштаба, где-то выбрав более-менее приемлемый ракурс, "обрезающий" всё ненужное, но вот уличные съёмки полностью отпали.