25-28 мая 2025 г.

Волхов - Старая Ладога - Новая Ладога - Лодейное Поле - Свирский монастырь - Тихвин

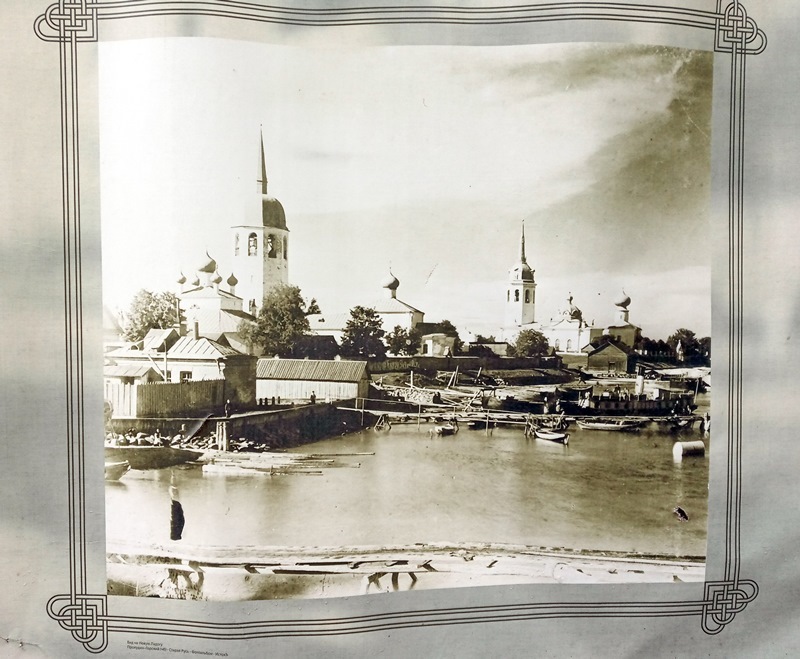

Несколько лет назад в псковском рассказе я привёл такой снимок...

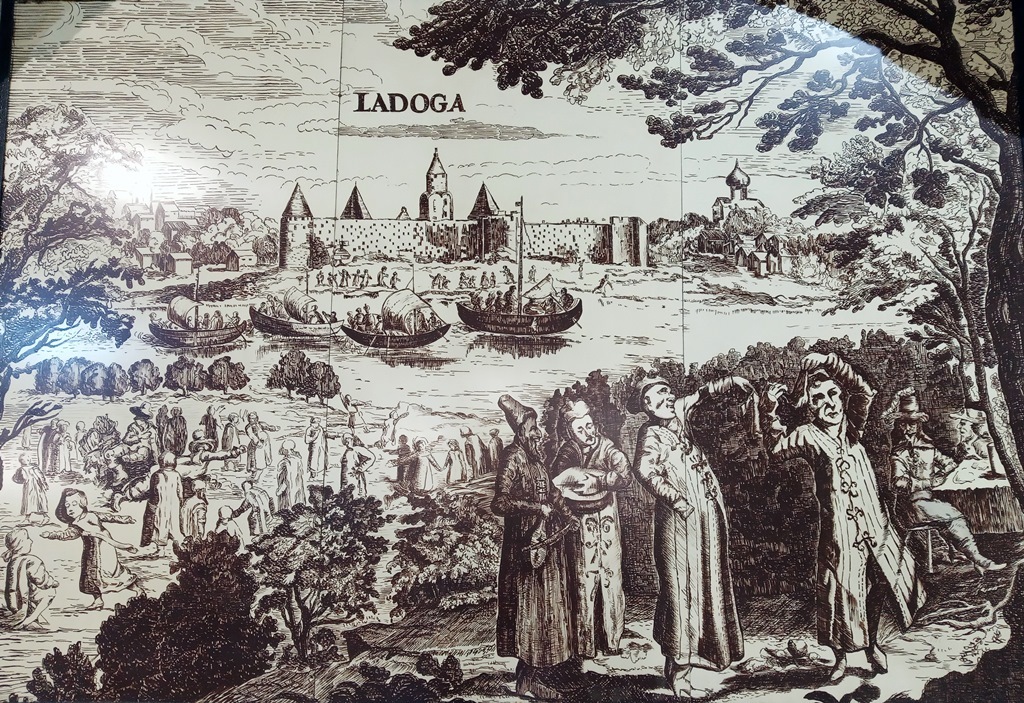

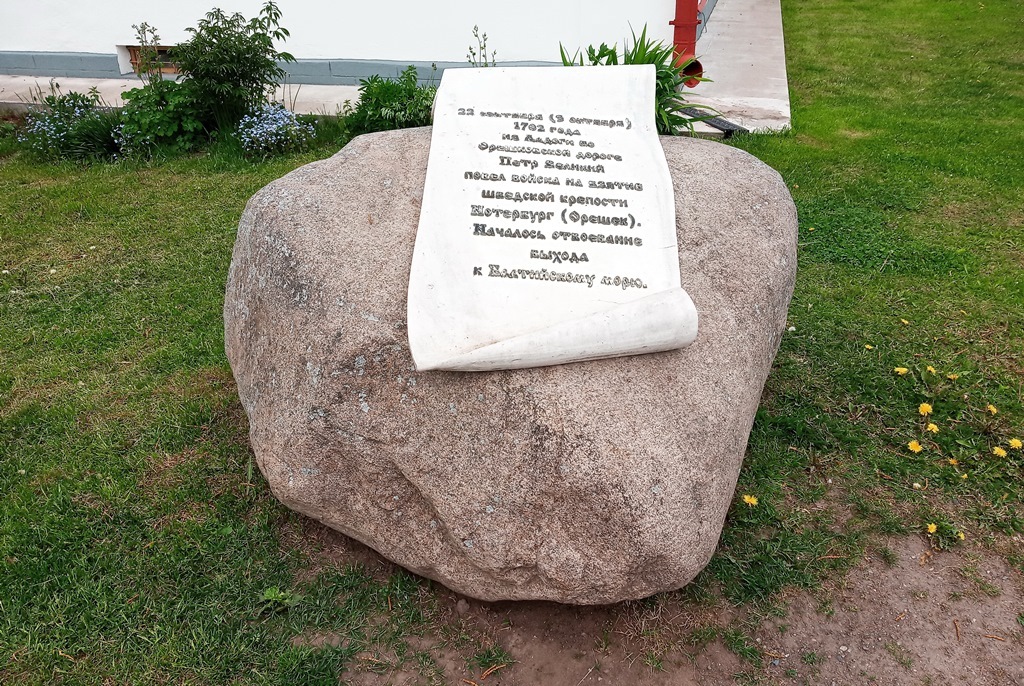

... и был неправ, потому что Россия (тогда ещё Русь) начиналась совсем не в Пскове и даже не в Новгороде, а здесь, в Ладоге, которая стала первой резиденцией (в древнерусском языке тогда ещё не было слова "столица") призванного на княжение варяга Рюрика, который, согласно Ипатьевской летописи (а точнее, Ипатьевскому списку "Повести временных лет"), сначала "срубил город Ладогу и сел в Ладоге", а уже потом основал городище близ нынешнего Новгорода, которое с начала 19 века стали называть Рюриковым.

..........

Признаюсь, что в отличие от многих прочих направлений, юго-восточное Приладожье (или восточное "Припетербуржье", поскольку маршрут полностью проходил по Ленинградской области) не было предметом моих давних "грёз и мечтаний"; разве что Тихвин и крепость в Старой Ладоге числились в потенциальных, но отнюдь не "сиюминутных" планах (что-то вроде "когда-нибудь, но не теперь"), а о Свирском монастыре я если что и знал, то лишь его название. Но ... в очередной раз дороги сами "выбрали нас", и теперь я изо всех сил благодарю своих ангелов за эту "подсказку", потому что места оказались столь волшебными, что сейчас я называю их не иначе как "Золотым треугольником" (имея в виду Старую Ладогу, Свирский монастырь и Тихвин) этого самого то ли юго-восточного Приладожья, то ли восточного "Припетербуржья". Более того, теперь мне кажется, что именно Старая Ладога (которая намного больше, чем просто крепость) является главным "кандидатом" при выборе радиальной поездки из Питера; да, конечно, есть Петергоф, есть Пушкин, но если не быть фанатом дворцово-усадебного формата, особенно когда фонтаны по сезону не работают, то достойной альтернативы Старой Ладоге я искренне не вижу. Причём не только в архитектурно-историческом плане, но и в пейзажном (и это говорит человек, который к "природе" относится, в общем-то, равнодушно).

Вот с чем не очень повезло - так это с погодой. Хотя тут как посмотреть: с одной стороны, да, не повезло, потому что солнца было мало, а без дождей не обходилась ни одна ночь и ни одно утро. С другой - на том общем фоне, который хором обещали на эти дни все прогнозные сайты, всё сложилось весьма удачно: мне ни разу не пришлось ходить под зонтом на "основных" (то есть "смотровых") прогулках , а самый пасмурный и дождливый день пришёлся на в основном "техническую" программу: далеко не самую интересную Новую Ладогу (и то аккурат на время моего пребывания там дождь, как по заказу, прекратился) и переезд в Лодейное Поле. При этом те самые сайты как будто соревновались между собой, кто наобещает побольше "воды", в чём "по традиции" больше других преуспел Яндекс, коронной фишкой которого стало нарисовать побольше "оттенков серого" (причём самых тёмных) на весь день, как бы сразу предупреждая: "оставь надежду всяк сюда приехавший" и вообще отстань от меня. А наиболее точные прогнозы, в том числе и почасовые, получились у РП5. Но вообще лажали все, причём порой по-крупному, так что верить можно было только тому, что реально творилось на улице. И в итоге всё происходило, как о том меня предупреждали жители этого "туманного региона": самый точный прогноз погоды на завтра ты узнаешь только завтра. Причём по факту.

Зато почти не было комаров, что для этих мест в это время оказалось приятной неожиданностью:)

..........

Логистически всё вышло очень просто, хотя переездов в общей сложности за эти 4 дня получилось немало: 3 на поездах, 3 на электричках, 5 на автобусах и один на такси. Правда, звучит это страшнее, чем есть на самом деле, потому что как раз по транспорту это было одно из самых лёгких путешествий за последнее время.

А "точкой входа в регион" и первой базой стал Волхов, куда я приехал из Москвы прямым ночным поездом. Утром - уже где-то в районе Питера - за окном появились типичные для северо-запада пейзажи:

Сам по себе Волхов никакого интереса для туриста не представляет: он возник в 1918 году в качестве посёлка для строителей Волховской ГЭС и с тех пор так, по сути, и остался "нишевым" промышленным городом. Единственной достопримечательностью здесь является действительно красивый железнодорожный вокзал (станция "Волховстрой-1") с высокой башней с курантами, построенный в 1951 году в стиле сталинского ампира (и РЖДшный вайфай там имеется!):

С внешней стороны:

Кстати, его создателем является советский архитектор Алексей Николаевич Душкин, имя которого, думаю, мало кто знает "на слух", а вот "на глаз" с его работами знакомы многие: это вокзалы Сочи, Симферополя и Брянска, Высотное здание на площади Красных Ворот в Москве, московский "Детский мир", а также самые красивые - согласно проведённому в 2009 году опросу москвичей - станции московского метро: "Маяковская", "Площадь Революции" и "Новослободская".

А почему именно Волхов? Да просто потому, что он является лучшей "узловой" базой для "местных" поездок в обе Ладоги: Старую и Новую, а также для продолжения путешествия в сторону Лодейного Поля и Тихвина (туда ведут разные пути, и "связкой" между ними - при необходимости - тоже служит Волхов.

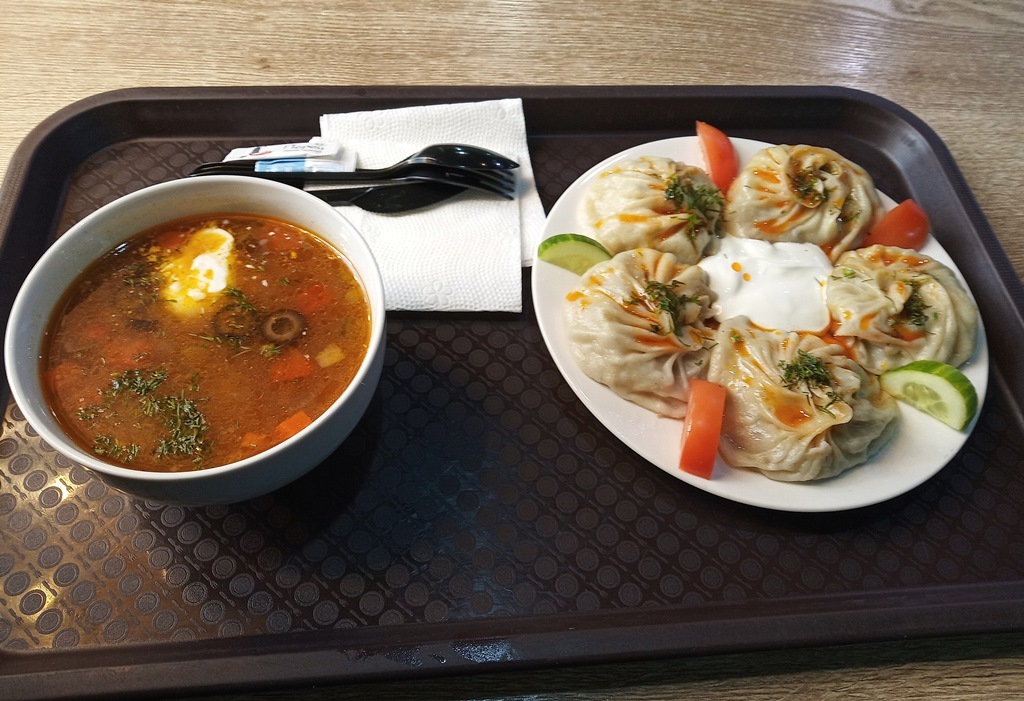

Нужно ли здесь ночевать? Скорее всего, да, если только вы не приехали сюда одним днём из Питера, и в этом случае безальтернативным, но вполне хорошим (что, согласитесь, не всегда совпадает) вариантом является гостиница "Седой Волхов", довольно комфортная и удобно расположенная: до вокзала (откуда отправляются и автобусы в Старую и Новую Ладогу) минут 8-10 пешком, в этом же здании "Магнит", а в соседнем - очень неплохое кафе "Вкус Востока", где можно сытно, разнообразно и относительно недорого поесть в любое время: хоть за столиком, хоть шаурмой на вынос (за ней местные сюда активно приходят - значит, уважают).

На фото, наверное, это не так заметно, но порции огроменные, одну "манту" (знаю, что слово не имеет единственного числа) я даже не смог доесть и взял с собой.

Утренний вид из окна на "крыши Волхова" (отель занимает 4-й этаж здания):

А вечером, когда я уже почти засыпал, меня практически разбудил ор чаек, который ни с чем не перепутаешь, но сначала я не мог поверить, потому что днём не видел ни одной. Однако уже в следующие дни убедился, что это был не сон: уж в чём в чём, а в чайках в Приладожье недостатка не оказалось:) Только здесь они очень мелкие, "недокормленные", меньше наших ворон, не то что в прошлогодней Карелии, не говоря уже о Стамбуле, где чайки своими габаритами - побывавшие там не дадут соврать - лишь немногим уступают "габаритами" средненькой курице... Но орут (крики чаек трудно назвать иначе) громче, чем карельские и стамбульские, вместе взятые:)