Возможно, вы заметили, в нашей брошюре неправильно написаны названия: например, вместо Богородское - Богородакое (калифорнийскому офису не пришло в голову отправить нам текст на проверку). Почему-то это это нас ужасно забавляло, абсолютная неспособность американцев произносить и писать русские имена и топонимы. Как минимум - ударение не там, как максимум - название переврано до неузнаваемости.

Мы подхватили этот тренд и между собой именовали стоянки не иначе как: Богородакое, Троякое, Комсомолякое. Глупо, но нам было смешно. Надо сказать, в этой немыслимой круговерти, длившейся каждый год по 6 месяцев, только и помогало - шутки и молодой задор. Без юмора и куража такой сезон не выдержать. Я, когда осенью приезжала домой, обычно отключала телефон и несколько дней просто наслаждалась тишиной. Тем, что тебе не задают 100500 вопросов в день, не будят среди ночи из-за каких-нибудь глупостей (Например, кто-то напился в баре и теперь не может вставить ключ в замочную скважину - тогда еще были обычные ключи, не карточки. Идет на ресепшн, там его никто не понимает, стучат в мою дверь... Или же кому-то кажется, что у него в каюте завелась нечистая сила. Он книгу положил на один конец стола - а она каким-то неведомым образом оказалась на другом. Тоже идет на ресепшн, они будят меня, я успокаиваю взволнованного дедушку, объясняю, что мы проходили через шлюз, корабль слегка стукнулся о стену шлюзовой камеры - покачнулся и книга сползла... Или, кому-то вдруг кажется, что к нему в каюту кто-то лезет. Тоже камушки падали со стены шлюза и стучали в окно...Или почему-то среди ночи кому-то померещится, что в него впился клещ и это не ждет до утра, приходится будить доктора... Все-таки на каждом Амурском круизе по 80 с чем-то пассажиров было, и у всех свои проблемы, и не всегда в урочное время.

На круизах в Европейской части страны было менее хлопотно, хоть и в 1,5 - 2 раза больше пассажиров, но и англоговорящих членов экипажа побольше. А на Дальнем Востоке туристическая инфраструктура была еще в зачаточном состоянии.

Я в этом рассказе не буду описывать круиз день за днем. Это вообще не круизный отчет, а просто воспоминания о фрагментах из моей жизни в туризме.

Выходим из Хабаровска.

Городской пляж.

Самый яркий эпизод круиза произошел в селе Богородское

Ульчского района. Я о нем знала только, что в 1977 году именно здесь на берегу реки Амур было обнаружено ручное рубило древнейшего человека эпохи раннего палеолита. Этим универсальным орудием труда человек в те времена, как считают археологи и рубил, и резал, и копал.

Прямо скажем, знания мои обширностью и глубиной не отличались. А зачем? Нас же должны встречать местные гиды, и в их числе директор краеведческого музея. Уж она-то должна обладать всевозможной информацией об истории села. Визит в музей тоже предполагался как часть программы.

Подходим, швартуемся. Я выглянула посмотреть на встречающих. Берег был подозрительно пуст. Только не спеша прогуливались коровы, занималась любовью пара собак и покачивался один сильно нетрезвый местный житель с трехлитровой банкой красной икры в руках, видимо, надеясь ее продать кому-то из экипажа или пассажиров.

Молодой человек из нашей команды, который отвечал за подготовку береговой программы, ездил весной по всему маршруту, договаривался с принимающей стороной, стоит рядом со мной, оба нервничаем. Стоим 10, 15, 20 минут, потом он говорит, что пойдет узнавать, что и как, сходит на берег и стремительно мчится куда-то вглубь села, превращается в точку на горизонте, я остаюсь нервничать дальше в одиночестве.

По прошествии получаса я понимаю наконец, что действительность такова, что нас никто не ждал и не ждет и надо что-то делать.

Нас на всю толпу двое с моей хабаровской коллегой. Я ее спрашиваю, может ли она что-то рассказать об этом Богородском. Оказалось, что нет. Я остаюсь одна.

Ничего не попишешь, объявляю по громкой связи начало экскурсии.

Народ собирается и следует за мной. Я иду по улице, показавшейся мне наиболее перспективной в плане объектов показа. Люди только что прилетели, успели побывать только в Хабаровске и Комсомольске, наши реалии им еще не знакомы и по идее должны быть интересны. Поэтому я останавливаюсь у каждого дома с табличкой и несу какую-то ахинею про Дом Культуры, про Библиотеку, про Районный Суд. Голос у меня звучный, моя околесица точно доносится до каждого в толпе из 80 человек. Так неторопливо продвигаемся по улице, которую я определила как главную. Она вывела нас на утес над Амуром, я распустила народ погулять-пофотографировать минут на 20. Стоим с коллегой, нервно курим и обсуждаем дальнейший план нашей бредовой экскурсии. И тут в нескольких метрах от нас я замечаю глубокую яму. На дне - битые бутылки и пустые консервные банки. Люди нафотографировались вдоволь, снова к нам подтянулись. Тут я, указывая на яму, тоном, не допускающим сомнений, объявляю, что это и есть то самое место раскопок, в ходе которых были обнаружены предметы, указывающие на то, что здесь находилась стоянка древнего человека. Говорю, а сама ужасаюсь, какую чушь я несу уже второй час подряд.

Снова отпускаю туристов делать фото Ямы во всех ракурсах. Говорю коллеге, ты же все-таки местная, расскажи про Дальний Восток в целом, про его флору и фауну, про каланов и тигров, про что хочешь расскажи, потому что я иссякла.

Но она тоже не лыком шита. Оказывается, пока я вещала, она успела договориться с нашим корабельным фольклорным ансамблем, послала их на корабль переодеться и взять инструменты, чтобы они на утесе дали импровизированный концерт.

А пока они не вернутся, она пообещала что-то рассказывать.

Я отошла за угол и начала судорожно соображать, что же делать. И вдруг меня осенило: надо быстро организовать home visit - посещение дома местных жителей. Пошла по домам. Звонила, произносила проникновенную речь о том, что вот, мол, перестройка и гласность, ура! К вам приехали первые американцы за историю села Богородское, дружить хотят. Очень интересуются нашей жизнью, бытом обычной российской семьи.

В паре домов меня нецензурно послали и закрыли калитку, не впустив на участок.

Один дом показался мне наиболее перспективным - ухоженный, с резьбой красивой на фасаде, с аккуратными клумбами на участке. Явно не какие-нибудь пьяницы-забулдыги живут. И хозяева симпатичные, выслушали до конца мою тираду, и когда я замолкла, начали извиняться, что они бы с радостью, но теща лежачая, болеет тяжело, и в доме не то, чтобы порядок. Жалко, но причина уважительная.

Иду дальше. Из-за угла до меня доносится песнь нашего ансамбля под названием Небывальщина.

Да, это точно. Небывальщина какая-то. Организатор экскурсии как будто растворился навек. Моя идея с посещением похоже не работает. Ну, думаю, еще один дом. Нет, так нет.

Разрешим ребятам перестать петь, объявим конец экскурсии и поведем народ обратно на корабль.

Позвонила в очередной звонок. Открыл пожилой мужчина лет 70. Я ему всю легенду изложила. Он начал упираться. И семья вся, дескать, разъехалась, и дом не идеально прибран.

Я ему: - Что вы думаете? Это ведь простые американцы, такие же люди, как мы с вами. У них, что ли, всегда дома образцовый порядок?

Мужчина продолжает отказываться, что-то бубнит в свое оправдание и пускать в дом не хочет (вообще-то его легко можно понять, но я в тот момент об этом не позволяла себе думать).

Тут я рассердилась: - Не хотите, как хотите. Пусть американцы думают, что русские закрытые, недоброжелательные и негостеприимные люди. Дом ваш негож? Давайте ждать, пока мы себе дворцов понастроим!

Сейчас верится с трудом, но тогда от отчаяния я реально повысила голос на незнакомого пожилого человека, который мне ничего плохого не сделал и находился безусловно в своем праве не пускать чужих в свое жильё.

Однако, к моему искреннему изумлению, это возымело желаемое воздействие. Ладно, говорит, веди. А сколько их у тебя? - 80. У мужчины челюсть со стуком упала на грудь. Но я ему быстро изложила свой план: сначала 20 в дом, 20 в сад-огород. Потом они меняются местами.

Остальные пока ждут за забором.

Потом первые 40 идут на корабль, а мы принимаем вторую порцию. Клятвенно заверила хозяина, что буду при нем постоянно находиться в доме и переводить все вопросы. А по огороду моя коллега поводит, будет следить, чтобы грядки не затоптали.

Полетела как на крыльях к утесу, где уже давно надрывался ансамбль. Отпустила их с богом. Быстро изложила коллеге мой план. Объявила туристам следующий пункт программы - «сюрприииз»! В брошюре же ничего подобного не упоминалось...

Запустили первую партию. Отсчитали по головам 20+20. Коллега в сад, я в дом. За время, прошедшее с нашего разговора хозяин похорошел: побрился, причесался, рубашку чистую надел.

Поприветствовал гостей. Налил всем парного молока от своей коровы, народ пил, галдел, некоторые вспоминали детство на ферме.

Пока пили молоко, хозяин представился, оказалось, что я вломилась в дом к бывшему прокурору района, нынче на пенсии.

Первой партии он всё больше про свою учебу рассказывал, про работу, про своё хозяйство приусадебное, про семью. Фотографии в рамках показывал. Жена умерла, дети разъехались в города. Остался один. Пожилым американцам все эти печали знакомы, головами кивали, какие-то свои истории рассказывали. Я переводила. Расстались друзьями, с некоторыми даже обменялись адресами.

Вторая и третья партии тоже прошли как по маслу. Я только успевала стаканы мыть из-под молока для новой группы. Я уже практически влюбиться успела в героического товарища, который как ни в чем не бывало принял у себя в доме 60 человек, как будто он каждый день своей жизни это делал.

А вот с последней, четвертой партией разговор зачем-то свернул на политику. И выяснилось, что товарищ-то - ярый коммунист и мало того, сталинист. И так он распетушился, и кулаком по столу стал стучать, поскольку его политических взглядов никто не разделял. Тут моя симпатия к бравому пенсионеру растаяла как дым. Я постаралась поскорее свернуть визит, но спорщиков еще долго было не утихомирить. Они ему про лагеря, он - про «случались перегибы, но в целом курс был правильный, и Сталин войну выиграл». Фу-ты ну-ты! (Про себя я покрепче выражение употребила).

Наконец удалось как-то дать понять туристам, что нам пора и честь знать. Увела на корабль.

Самое смешное было потом: вернулся на корабль и наш организатор экскурсий. Рассказал леденящую душу историю. Он первым делом рванул в музей. На двери амбарный замок. Никаких признаков жизни. Оказалось, что в ночь накануне нашего посещения села злоумышленники ограбили местный краеведческий музей - украли чучело Уссурийского тигра. Директор музея была им обнаружена в отделении милиции, где она рыдала и давала показания.

К следующему нашему круизному заходу доблестная милиция грабителей вычислила, арестовала, чучело вернули на полагающееся ему место в экспозиции.

Туристы наши про то, что им полагалось посетить музей, даже не вспомнили.

Когда мы вернулись в Хабаровск и проводили эту группу, эпизод с тигром и прокурором как-то подзабылся в круговерти других дел и впечатлений.

Но через некоторое время в офис позвонил шеф и потребовал от меня объяснений? Что ты там творишь? Что за самодеятельность? Что за home visit? У меня сердце ушло в пятки, вот, думаю, что за люди. На месте все хором утверждали, что им понравилось, а потом нажаловались...

Но на самом деле все было с точностью наоборот. Участники первого круиза прислали в офис заполненные восторженные анкеты, из которых следовал вывод, что для них кульминацией всей поездки было как раз посещение дома прокурора-пенсионера и знакомство с ним лично. Теперь шеф хотел включить это в программу на весь оставшийся сезон. Но организацией, слава всем богам, уже занималась не я, а специально нанятый для этой миссии человек.

Вот и конец этой истории.

Но раз уж я произвела раскопки и извлекла на свет старые фотографии, покажу еще немного круиза.

Зеленая стоянка. На костре варится уха из калуги, в верхнем левом углу на фото можно разглядеть повара в белом колпаке (Вики-справка: калуга - ценная промысловая пресноводная рыба рода белуг, семейства осетровых. Обитает в бассейне Амура, встречается на глубине до 50 м. Максимальная зарегистрированная длина 560 см.)

Пока ждем уху, гуляем по берегу. Предупреждаю, что не рекомендуется углубляться в заросли - много клещей.

Наши американские острословы тут же переименовали picnic в ticknic (tick = англ. клещ).

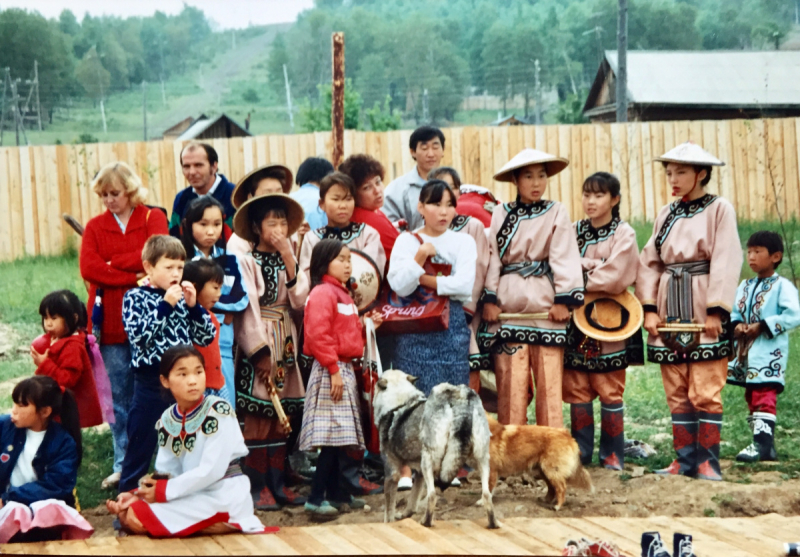

Водим хороводы.

Развлекаем публику фольклором и рассказами о разных праздниках и обрядах.

Я старательно изображаю, как в старину девушки гадали, кидая венки в воду, узнавали таким образом, когда замуж выйдут и с какой стороны сватов ждать.

Дело обычно было ночью, на венки ставили зажженные свечи. Если венок плыл ровно и свеча не гасла, это был знак, что девушка скоро выйдет замуж, если крутился на месте — еще подождать придется, потухнет свеча - жених бедным будет. А еще следили за тем, к какому берегу венок пристанет, считалось, что оттуда и жених придет.

Сделал дело - гуляй смело! После завершения развлекательной программы не грех и 50г из пластикового стаканчика под уху употребить.

з

з