Из парка мы выйдем на центральную площадь города - бывшую Ганза-Плац (Ганзейскую), потом недолгое время успевшую поносить имя Адольфа Гитлера (Адольф-Гитлер-Плац), а ныне - Победы. Но долго на ней не задержимся, поскольку, на мой взгляд, ничто в такой степени не портит облик нынешнего Калининграда (простите, калининградцы!), как здешний суперноводельный "храмовый ансамбль", состоящий из собора Христа Спасителя и часовни - по размеру с хорошую церковь - Петра и Февронии. Честно говоря, я думал, что хуже московского ХХС и тбилисского Троицкого собора (Цминда Самеба) уже некуда, но, оказывается, "нет пределов совершенству", в том числе и со знаком "минус", и калининградский собор в моём личном "рейтинге" занял абсолютно первое место в числе не цепляющих ни глаз, ни душу религиозных строений (да и часовня не лучше)... И даже природа разделила мои чувства и "заплакала" как раз в этом месте...

Что касается самой площади, то я бы сказал, что она типична для советского города (при том, что в нынешнем вида она создавалась уже в 21 веке): огромные пространства, немного деревьев, немного фонтанов, цветники с гранитными "берегами", стела в виде триумфальной колонны... В общем, нормальный социалистический монументализм, всё "правильно", но ужасно скучно и неинтересно, без выдумки и "изюминок". В вечерней подсветке она, кстати, выглядит ещё более-менее, но на то и подсветка, чтобы создавать иное восприятие действительности...

Комментировать, обосновывать своё мнение и, тем более, что-то доказывать я не стану, просто покажу несколько сделанных на площади (чисто "для истории") фотографий:

Как ни странно, вот это, тоже современное здание (точнее, часть здания Калининградского пассажа), мне понравилось здесь больше всего:

Напротив площади Победы находится торгово-развлекательный центр "Европа", который не заслуживал бы внимания и упоминания, если бы в нём ни находился единственный в Калининграде литовский ресторан (точнее, ресторан литовской кухни) "Брикас", который я искренне рекомендую. Душевная, уютная и колоритная обстановка (когда находишься здесь, суперсовременный торговый центр куда-то сразу "исчезает"), меню - глаза разбегаются ( https://brikas.ru/menu.html ), цены - вполне демократичные (по крайней мере, по московским меркам). Ну а главный специалитет - цеппелины, считающиеся одним из классических блюд литовской кухни: их здесь аж 15 видов ( https://brikas.ru/menu/15-vidov-ceppelinov.html ).

Я не стал мудрить и выбрал из этих пятнадцати те, что с мясом и грибным соусом. Совсем уж классикой считается со шкварками, но я испугался, что они могут оказаться слишком жирными, может, и зря... Во всяком случае, если б такой ресторан был в зоне доступности, я бы вернулся туда ещё несколько раз, чтобы перепробовать всяко-разно, а потом ещё несколько - чтобы "закрепить" то, что понравилось больше всего:)

Прежде чем окончательно покинуть площадь Победы, бросим беглый взгляд на главный фасад Северного вокзала. Железная дорога появилась в Кёнигсберге в 1853 году, связав его с Берлином. В дальнейшем она активно развивалась и была подсоединена к системе железнодорожного сообщения Российской Империи. До 1920-годов в городе существовало несколько вокзалов (если не ошибаюсь, 5), которые были закрыты в 1929 году после сооружения двух новых: Северного и Главного (ныне - Южный, или Калининград-Пассажирский).

На Южном мне побывать не пришлось, а вот Северный сегодня выглядит практически так же, как в прусские времена, только вместо надписи "Nordbahnhof" (точнее, над тем местом, где она была) висит логотип "Аэрофлота":

Но главное отличие - конструктивистский фасад с прямоугольными колоннами сегодня не является входом в вокзал (это вход в Деловой центр), так что не повторяйте моей ошибки и не пытайтесь войти здесь! Попасть к нему можно через проходы с боковых сторон: с Советского проспекта и через арку Калининградского пассажа, выходящую на площадь Победы.

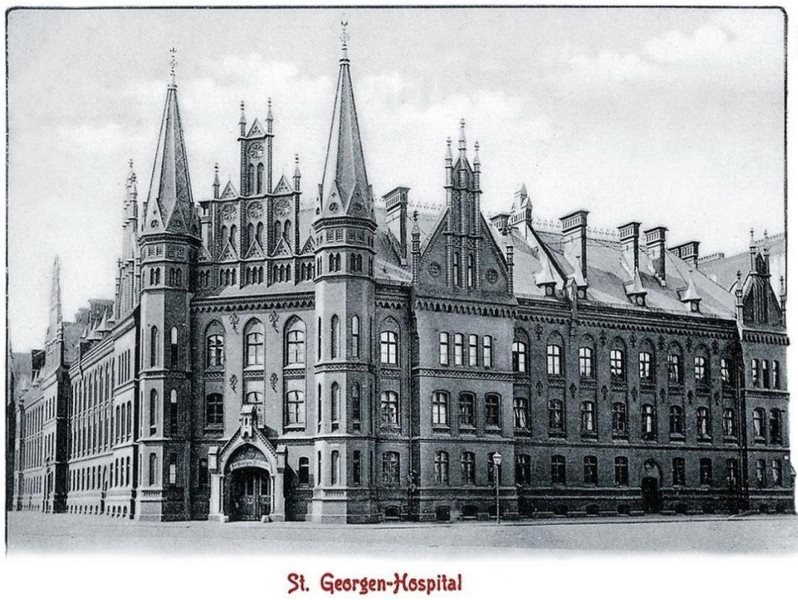

Кстати, на Советском проспекте, прямо напротив улочки, ведущей к вокзалу, находится колоритное здание бывшего Полицай-президиума, построенное в 1912-1924 годах:

Последующие обитатели этого дома были уже не столь безобидными: с 1933 до начала 1945 года в нём располагалось городское Гестапо, потом - Калининградское областное управление НКВД, а затем - КГБ и ФСБ Калининградской области. Само же здание в советские времена было реконструировано: оно в основном сохранило главный фасад и входной портал, но с крыши исчезли четыре башни, которые украшали его и делали похожими на дворец.