После жестокого облома необходимо было себя порадовать. Гарантированно. Чтобы не провести ещё один день в тщетных поисках лазейки к незнакомым водоёмам.

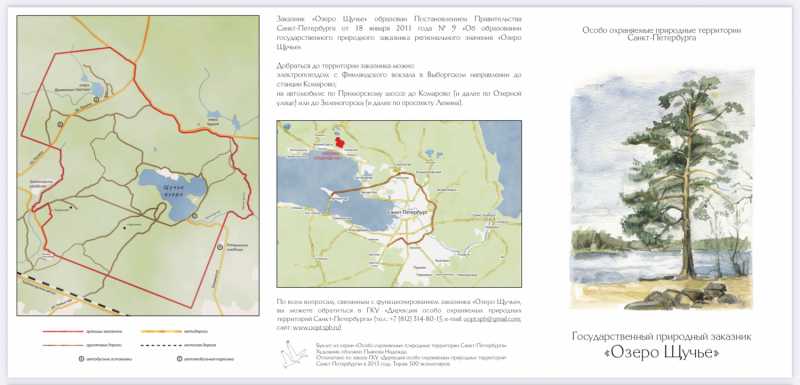

Для этого как нельзя лучше подошла «Щучка» - озеро Щучье.

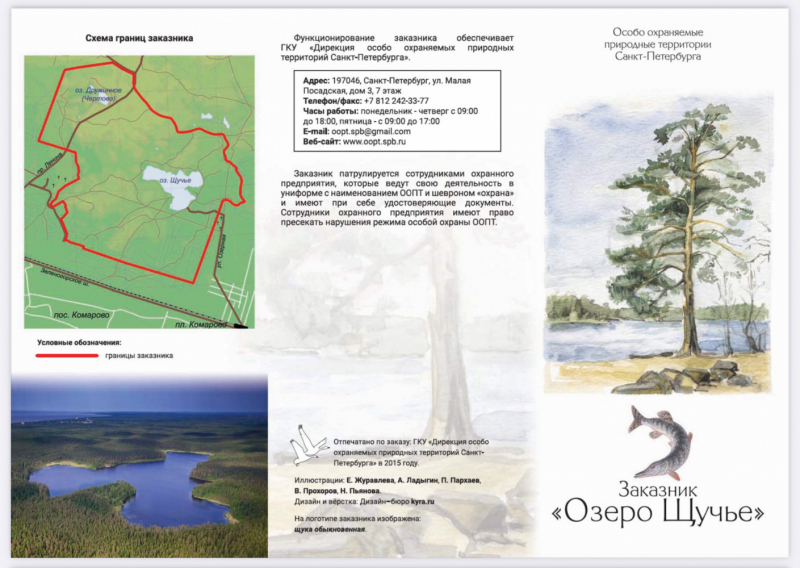

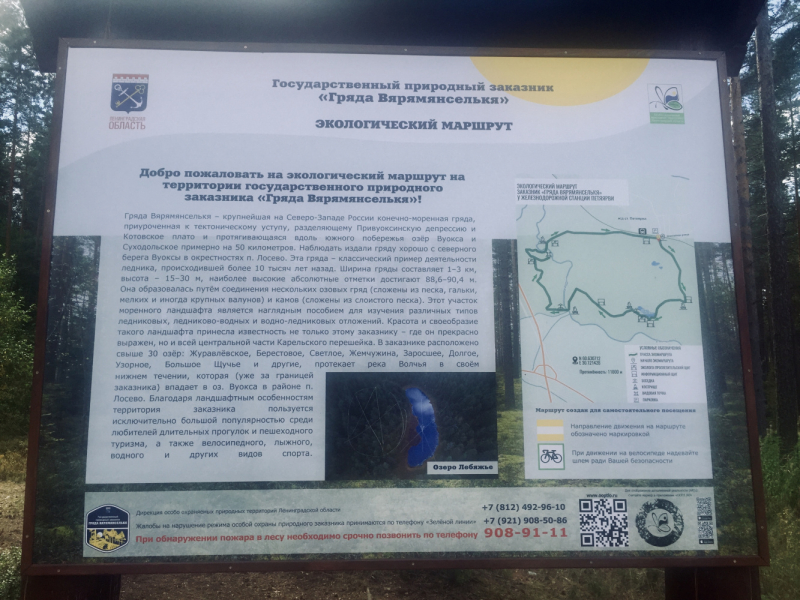

Когда-то мы частенько сюда наведывались. Но одно время, в начале 2000х берега стали сверх меры загажены отдыхающими, мы перестали сюда ездить. Но я прочитала, что в 2011 году здесь был образован заказник, территорию убрали, облагородили, и с тех пор стало значительно лучше.

Разумеется, мы не ожидали увидеть безлюдные берега - это озеро одно из самых известных в пригородах Петербурга. Но оно не маленькое, мы рассчитывали найти место вдали от толп.

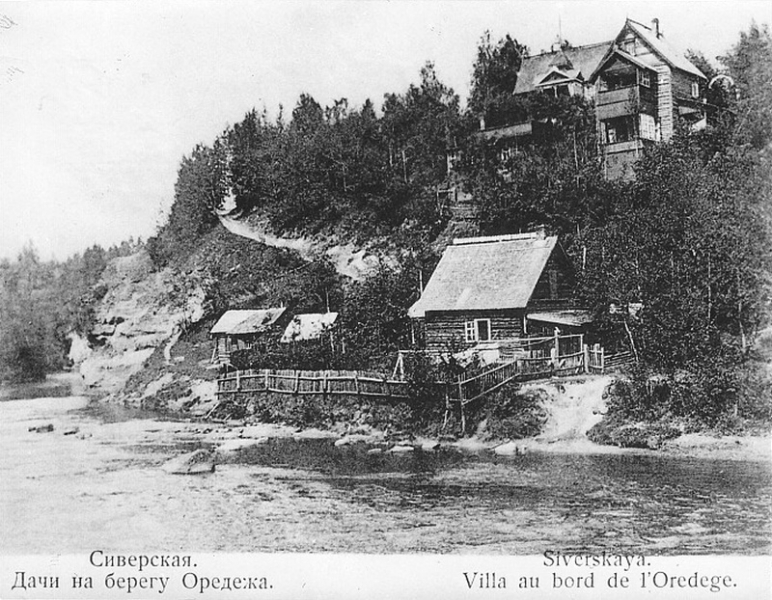

Сказано-сделано. Едем в Комарово хорошо знакомым маршрутом. Сворачиваем на Озёрную улицу. Пока движемся по ней, радуемся, что здесь не нагородили уродливых заборов из металлопроката. Современные коттеджи симпатичные, и также по пути встретилось несколько отреставрированных старых дач.

Общая парковка (на саму территорию заказника можно проезжать только по инвалидному удостоверению) находится у входа в Некрополь, тот самый, где находится могила Анны Ахматовой. Также здесь похоронены академик Д.С. Лихачёв, художник Натан Альтман, фантаст Иван Ефремов, писательница Вера Панова, композитор Вениамин Баснер, режиссёры Илья Авербах, Иосиф Хейфиц, Александр Капица, Зиновий Корогодский, актёр Андрей Краско, музыкант Сергей Курёхин и другие деятели литературы и искусств, учёные - более 200 захоронений. Часть из них являются памятниками культурного наследия федерального значения.

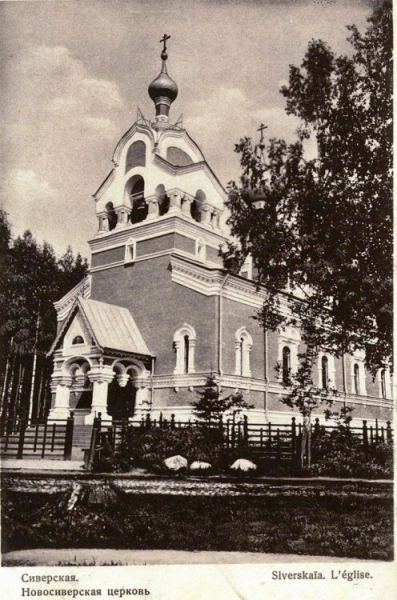

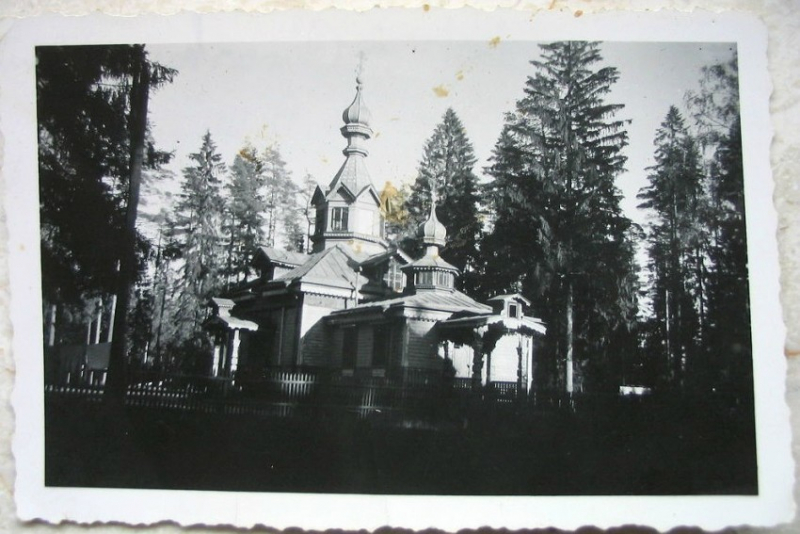

Недавно, в 2017 году у входа на кладбище на средства прихожан построили часовню Святителя Луки.

Власти признали её самовольной постройкой - разрешение на строительство храма не выдавалось. Но требовать ее сноса Смольный не намерен, поскольку для религиозных сооружений существует некая индульгенция - несколько лет назад соответствующую норму в отношении культовых объектов внесли в Гражданский кодекс.

Лирическое отступление - о Святителе Луке не могу не написать - мне история показалась весьма интересной, к своему стыду, я вообще впервые об этой выдающейся личности узнала только сейчас, и то случайно.

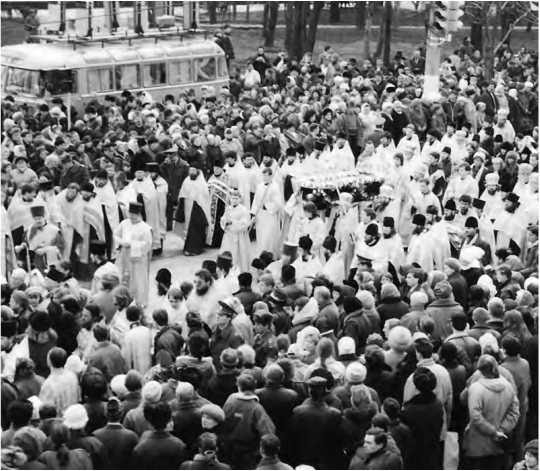

Не так давно (всего 25 лет назад) он был причислен к лику святых.

Википедия о нем сообщает:

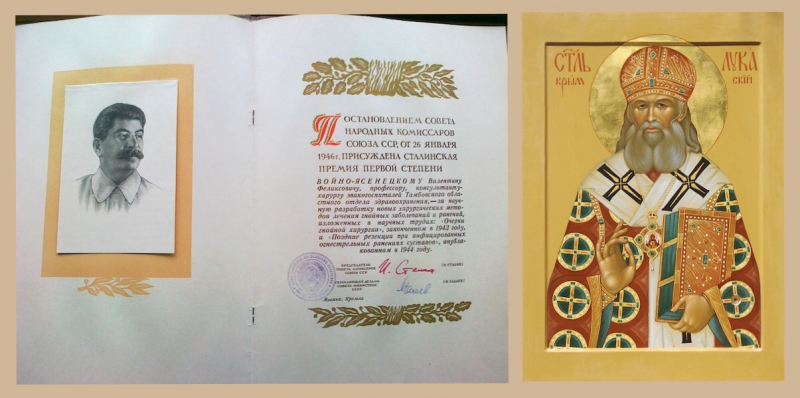

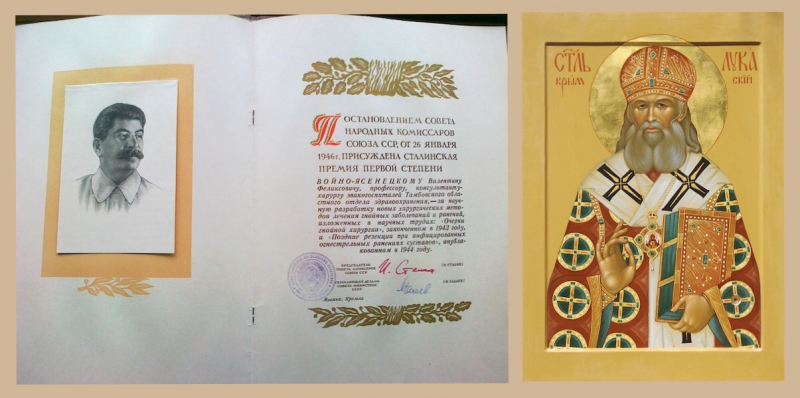

«Архиепископ Лука - российский и советский религиозный деятель, хирург, учёный и духовный писатель, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор. Лауреат Сталинской премии первой степени (1946)».

Уже эта комбинация фактов показалась чрезвычайно любопытной - как так, архиепископ, богослов - и с какого боку тут Сталинская премия?

Событий в биографии этого человека хватило бы на десятерых. Сейчас расскажу, вкратце.

В миру Святителя Луку звали Валентин Войно-Ясенецкий, он родился в 1877г. в Крыму, в Керчи. Никакого особенного религиозного воспитания он не получил, притом что отец был католиком, а мать - православной.

Судя по всему, он был разносторонне одарённым юношей. Окончил гимназию и художественную школу, колебался между живописью и медициной, в итоге сознательно выбрал вторую, как более полезную для общества.

Получил диплом врача в Киевском университете, ему прочили блестящее академическое будущее, все были в изумлении, что он предпочел стать обычным земским доктором, затем во время русско-японской войны отправился работать в эвакуационном госпитале в Чите, где заведовал хирургическим отделением и много оперировал.

Впечатлительных людей с тонкой душевной организацией прошу пропустить следующие абзацы - просто страшно читать и представлять, какой дремучей была медицина век назад.

У многих пациентов раны через несколько дней после операций покрывались гноем, а на медицинском факультете отсутствовало само понятие гнойной хирургии. Кроме того, в тогдашней России не было как таковых обезболивания и анестезиологии. Ужас-ужас-ужас!

После войны Войно-Ясенецкий продолжил «карьеру» земского врача в разных губерниях, где был единственным доктором на 20-30 тысяч местного населения. Помимо амбулаторного приема и операций он еще ездил по деревням, боролся с эпидемиями брюшного тифа, кори и оспы.

На фото: земский врач Войно-Ясенецкий (слева) проводит операцию

Затем он поступил в экстернатуру при одной из московских хирургических клиник, написал диссертацию на тему местной анестезии. Изучил множество источников на немецком, английском и французском (который специально для этого выучил с нуля).

В 1916 Войно-Ясенецкий защитил докторскую диссертацию.

После этого он работал главврачом в уездных больницах, при этом оставался активно оперирующим хирургом, брался за самых тяжелых больных. Каково это было - невозможно представить, притом что в большинстве этих лазаретов не было рентгеновской аппаратуры, электричества, канализации и водопровода.

Год спустя из-за туберкулёза его жены семье пришлось переехать в Ташкент, где профессор Войно-Ясенецкий стал главврачом ташкентской больницы. Там тоже условия оставляли желать много лучшего, подробности опущу.

Тогда считалось, что сухой жаркий климат может помочь победить болезнь, но этого не произошло, двумя годами супруги доктора не стало, он остался один с четырьмя детьми.

С 1920 Войно-Ясенецкий помимо работы в больнице возглавил кафедру хирургии в новом Туркестанском университете.

После смерти жены церковь начинает занимать всё большее место в его жизни. В разгар антицерковной кампании он принял монашеский сан, затем стал священником.

В больницу и в университет приходил в рясе, с крестом на груди. Перед операцией всегда молился и осенял пациента крестом.

Вёл службы по воскресеньям и в 1923 году возглавил Туркестанскую епархию.

Вполне ожидаемо, в том же году он был арестован за невыполнение распоряжений местной власти о прекращении существования союза приходов. Ну, еще попутно обвинили в агитации за мировую буржуазию.

Отправили в ссылку в Енисейск, где он продолжал вести приём больных на дому и совершать богослужения, вначале тайно у себя дома, а затем и в местном храме.

Из Енисейска сослали в Туруханск. Предлагали сокращение срока за отказ от сана, но он отказался. Продолжил работать в Туруханской больнице.

Оттуда сослали в адово местечко в низовьях Енисея, в 230 км за Полярным кругом.

Однако вскоре властям пришлось пойти на попятную. В Туруханске без Войно-Ясенецкого стало некому оперировать, люди умирали, возмущенные жители взбунтовались, пошли громить сельсовет и ГПУ, вооружившись вилами и топорами.

После освобождения Войно-Ясенецкий в 1926 году ненадолго вернулся в Ташкент, где занялся частной практикой (так как ни в больнице, ни в университете его не восстановили в должности), однако вскоре снова был осуждён по какому-то бредовому обвинению, сослан в Котлас, затем в Архангельск. Там он тоже продолжал вести амбулаторный приём.

И снова ему предложили хирургическую кафедру в Москве или Петрограде за отказ от сана, и снова он отказался.

Всё это время он продолжал публиковать свои научные труды, его монография «Очерки гнойной хирургии», начатая и законченная в тюремах, приобрела мировую известность и на долгие десятилетия стала настольной книгой для медиков.

На фото - современное издания, по всей вероятности, не потеряла актуальность до сих пор.

После окончания второй (восьмилетней) ссылки вернулся в Ташкент, где возглавил главную операционную в институте неотложной помощи.

В 1937 снова - арест, и снова - ссылка. На этот раз в Красноярский край. В вину вменялось создание «контрреволюционной церковно-монашеской организации». Несмотря на длительные непрерывные допросы методом «конвейера» (до 13 суток без сна), арестант отказывался называть имена «заговорщиков». Вместо этого он объявлял голодовки.

В самом начале войны послал телеграмму на имя председателя Президиума Верховного Совета М.И. Калинина

«Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку». Телеграмму Калинину не передали, но заключенного перевезли в Красноярск, где он проработал главным хирургом эвакогоспиталя два года, делая 3-4 операции каждый день. Каждое утро он молился в пригородном лесу (в Красноярске в это время не осталось ни одной церкви).

Персонал эвакогоспиталя, 1942г.

В 1942 году святителю разрешили поехать в Иркутск на совещание главных хирургов, где коллеги врачи ему устроили триумфальный приём, ведь за первые годы войны он сделал ещё несколько важных открытий в медицине.

В 1943 году Священный Синод приравнял его лечение раненых к доблестному архиерейскому служению и возвел его в сан архиепископа.

В 1944 году святитель был назначен на Тамбовскую кафедру и переехал в Тамбов. Он курировал около 150 госпиталей, при этом находил время и силы принимать на дому тех, кто приехал к нему из дальних деревень за много километров.

Архиепископ-хирург был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», а после окончания войны Патриарх всея Руси Алексий наградил святителя правом ношения бриллиантового креста на клобуке, высшей архиерейской наградой.

И в том же 1946 году профессор Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий за научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений был награжден Сталинской премией I степени, которую Владыка перечислил в помощь детям-сиротам, пострадавшим в войне. Он стал первым и единственным священнослужителем – лауреатом Сталинской премии.

Талантливому доктору не смогли помешать даже репрессии, лагеря и ссылки, где он провел в общей сложности 11 лет.

В 1946 году он был переведён в Крымскую епархию.

На фото: в окружении паствы

В это время его зрение стало катастрофически ухудшаться. Он обращался для лечения в Институт глазных болезней в Москве, оперировался у Филатова, но это не дало положительного результата.

Поскольку ему запретили заниматься медицинской деятельностью в рясе, а снять ее он категорически отказался, его перестали приглашать для чтения докладов и лекций по медицине.

Он проповедовал в кафедральном соборе города Симферополя и приходских церквах.

В 1954 году в Крыму началась крупномасштабная атеистическая кампания. Полуслепой архиепископ продолжал проповеди. Доносы на него сыпались в местные органы ГБ.

В 1955 году он полностью ослеп. Потеряв возможность оперировать, он начал диктовать мемуары, автобиографическая книга «Я полюбил страдание…» была напечатана уже в постсоветское время.

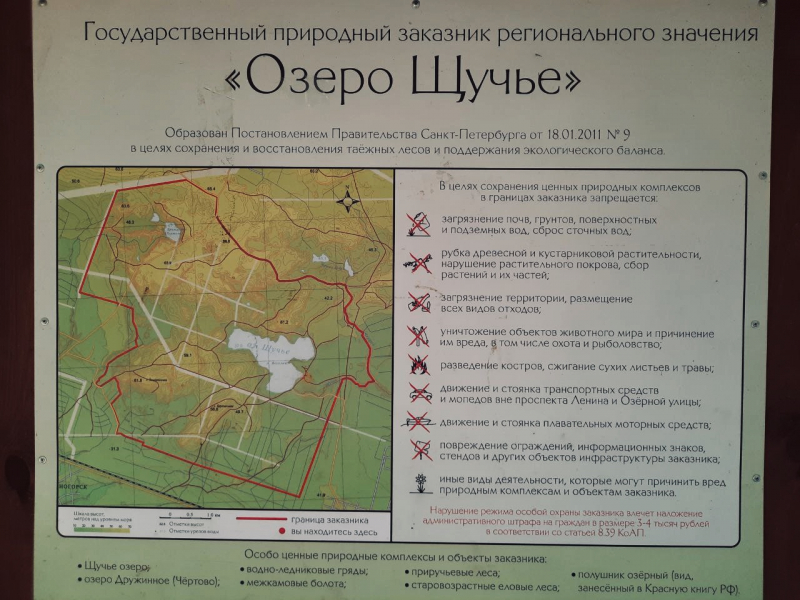

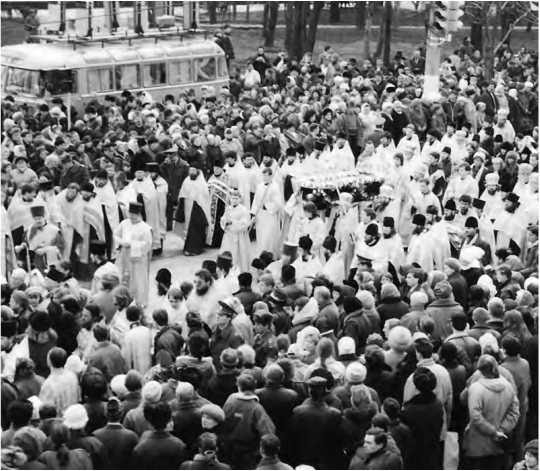

Он умер в 1961 году и был похоронен на маленьком церковном кладбище, куда долгие годы приходили люди в надежде исцеления.

Фото похорон

В перестроечные годы он был полностью реабилитирован по существу предъявленных ему следствием ЧК ОГПУ обвинений, которые признаны несостоятельными.

В 1996 был причислен к лику святых и

мощи Святителя Луки были перенесены в Свято-Троицкий кафедральный собор Симферополя.

Перенос мощей

«Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей», крутилось в голове, пока я читала его биографию. Такая сила духа невероятная.

И талантище. Кто сейчас сможет успешно работать одновременно в гнойной хирургии, нейрохирургии, ортопедии, офтальмологии, педиатрии, при этом ещё быть высококлассным анестезиологом, акушером-гинекологом и т.д!?

И ещё помимо этого. За годы священства Лука произнёс 1250 проповедей, из которых 750 записано!

Написал двухтомный трактат, обосновывающий его идею о единстве науки и религии.

При моей любви к Греции, я не могла не обратить внимания на такой факт: там святитель Лука почитается едва ли не более чем в России: там ему посвящены более тридцати часовен, его имя носит местное хирургическое общество. В греческой иконографии Св.Лука часто изображается с набором хирургических инструментов.

А у нас имя профессора Войно-Ясенецкого носит Красноярский медицинский университет.

И ещё в честь него назван передвижной консультативно-диагностический центр - поезд «Доктор Войно-Ясенецкий - Святитель Лука», который объезжает отдалённые и труднодоступные населённые пункты и зачастую является для тамошних жителей единственной надеждой на адекватную медпомощь.

В 2020 году в РФ была учреждена медаль Луки Крымского в качестве государственной награды для медработников.

Кратко не получилось, «и тут Остапа понесло...», хоть я и старалась, только по вершкам прошлась. Если интересно, сейчас и написанные им самим книги доступны, и написанные о нём.

Ну вот, пока на этом всё. О самом озере - в следующем посте.